«Разоренное гнездовье»

За годы Советской власти мы потеряли один из интереснейших и познавательных жанров литературы – бытописание народной жизни. До революции он был в изобилии представлен в книгах, журналах, газетных публикациях. Без него нельзя представить жизнь человека во всем ее многообразии. Бытоописание – жанр автобиографичный, в нем трудно солгать или извратить истину. Тем более, что пишутся жизнеописания чаще всего без всякой надежды на опубликование. Они подкупают детализацией быта, неожиданными, но точными характеристиками людей и событий.

Предлагая читателю описание жизни Кузьмы Маркияновича Шмакова «Разоренное гнездовье», мы делаем попытку возродить этот жанр. И просим всех, у кого есть свои уже написанные воспоминания дедов и отцов, присылать их в нашу редакцию. Лучшие из них будут опубликованы в журнале и, возможно, войдут в книгу воспоминаний, которую мы готовим к изданию как приложение к журналу.

Родился я в с. Шмакове Залесовской волости в 1919 году. Судя по фамилии, мои предки были, очевидно, и родоначальниками села. Так что по рождению я коренной сибиряк. Воспоминания свои написал давно, никогда не думая, что их можно будет опубликовать, так как правда о жизни нашей семьи отличалась от «правды» официальной. Воспоминания писал для детей и внуков. Наверное, у каждого человека появляется однажды такая потребность – рассказать о своей жизни – устно или письменно.

Были в моей жизни сладкие и горькие дни и годы. Сладкие – детство в родной деревне, в простой крестьянской семье. Все в нем не забываемо: и детские забавы, и первый труд на земле. Горькие – высылка нашей семьи в НАРЫМ, смерть близких, голод. И это тоже не забывается. Но начну по порядку…

Детство свое я помню примерно с пятилетнего возраста. Жили мы в бревенчатом доме, если можно так назвать две крестьянские однокомнатные избы, соединенные коридором – сенями и крытые общей тесовой кровлей на четыре ската. Стены дома были сложены из круглых бревен, полы не крашены; когда их мыли, то посыпали дресвой или песком, становились ногой на кусок бересты и сдирали накопившуюся за неделю грязь. Поэтому пол был неровный: сучки в половицах истирались меньше и выступали шишками. Стены к большим праздникам скоблили ножами и тоже мыли. В одной избе была русская печь с голбцем. Вокруг по стенам - лавки из широких досок. Из передвижной мебели – только стол, да скамья. В этой же комнате – кухне и столовой одновременно – под потолком имелись широкие полати. Зимой почти все спали на печи и полатях, а летом – на полу и на лавках. Вторую комнату называли горницей. В ней более строго соблюдались чистота и порядок. Здесь была печь «голландка», лавка вдоль стен, стол, застеленный холщовой скатертью, а на ней торжественно лежали дедовы церковные книги – псалтырь да часовник. Стояла свеча в подсвечнике, а над столом в углу, на полке-божничке несколько небольших икон. Старики строго соблюдали церковные каноны. Да, была еще в этой горнице деревянная кровать, на которой и умер прадед Кирилл. В семье в то время бытовал обычай - кушать за одним столом всем вместе, в одно и тоже время, которое определялось довольно точно, хотя ни одних часов в доме не было. Все, кто бы где ни находился, к определенному времени собирались в избу, мыли руки, умывались, а женщины в это время накрывали стол. За столом каждый знал свое место. И, когда все места были заняты, первое блюдо налито в две большие деревянные чашки, дед. Как глава семьи, ударом ложки по столу давал знак приступить к еде. За столом соблюдался строгий порядок: никаких разговоров, чавканья, швырканья не допускалось. Чтобы не пачкать стол и одежду каплями с ложки, под нее подставлялся другой рукой кусок хлеба и вместе с ложкой поносился ко рту. После еды ложка должна быть чистой, а хлеб, что взят из общей чашки на столе, должен быть съеден или положен обратно. Никаких крошек на столе, а тем более под столом , не оставалось. Выйти из-за стола раньше, чем кончится обед, можно было только с разрешения и то , если при этом никому не помешаешь, никого не подтолкнешь. Оставаться за столом дольше всех было просто немыслимо: все ждали и смотрели на отставшего в еде кто с насмешкой, кто с укором, кто с сожалением. Считалось: кто не справляется за столом, тот не справится и на работе. Однажды батька Кирилл (так звали прадеда в семье) не вышел к завтраку и, когда уже все сидели за столом, его место оказалось свободным. Прежде, чем дать команду на завтрак, дедушка сказал:

-Ну-ка, Егорша, узнай, что с батькой?

Тот вернулся из горницы и сказал, что старик просит завтракать без него.

Где-то перед обедом он позвал к себе дедушку и просил его созвать к нему всю семью: «Прощаться буду», - сказал он. Когда все собрались и подошли к кровати, он на всех посмотрел, переводя взгляд с одного на другого, задержал свой взгляд и на мне, потом удобнее улегся на спину, сложил руки на груди, глубоко вздохнул, закрыл глаза и… замер, только воздух из него вышел, да из правого глаза медленно скатилась прозрачная, как хрусталь, слеза.

Похоронили его в «домовине» - гробу, выдолбленном из цельного ствола дерева. Гроб он сделал сам лет за 7-8 до смерти и хранил на чердаке.

Больше я ничего не знаю о своих прадедах.

Мой дед Шмаков Галактион Кириллович был среднего росту, коренаст, широк в плечах, крепок здоровьем. Но жизнь его сложилась нелегко. Женат он был трижды и все неудачно. Первая жена Зиновья Сазоновна (мать моего отца) умерла рано, оставив после себя двух детей – девочку пяти лет и мальчика двух с половиной лет. Вторая жена Анна Мокеевна была доброй души человеком, она заменила сиротам мать, но ненадолго: через три года, в сенокосную пору, спускаясь с завершенного стога сена, накололась на обломанный черенок деревянных грабель, которые сама же и перед этим спустила со стога. С большим трудом вытащили из пострадавшей грабли и быстро отвезли домой. Дедушка на лошади срочно съездил в Залесово за фельдшером. Тот осмотрел рану, вытащил из нее несколько соломин, промыл, наказал через два дня еще приехать за ним. В следующий приезд фельдшер еще обнаружил остатки растений в ране, промыл ее снова. На этом лечение закончилось. На третий день пострадавшая скончалась. Третья жена – Киликея – тоже жила недолго и умерла, от какой - то болезни в правом низу живота, вероятно от аппендицита. Медицинского обслуживания населения практически не было. Один фельдшер на целую округу был бессилен чем-нибудь помочь больным. Люди часто умирали из-за того, что не получали своевременной медицинской помощи. Так, дядя Харитон Галактионович умер от нарыва в горле, вызванного обыкновенной ангиной. Не везло деду и в хозяйстве.

Земельный надел был на пять человек (землю давали только на членов семьи мужского пола). Со знанием дела можно было вести крепкое хозяйство. Но дед, как и прадед, был неграмотен, нигде не бывал и боялся всяких новшеств. Хозяйство велось по, заведенному десятилетиями, обычаю и было почти полностью натуральным. Все, что требовалось для жизни – пища, одежда, обувь- производилось дома, в своем хозяйстве. Все было своим, ничего не приобреталось ни на рынках, ни в магазинах.

Уже у многих в селе были железные плуги и бороны, а дед пахал сохой, боронил деревянной бороной, сеял вручную, хлеб жал серпом. Зерно вымолачивали цепами, сортировали и веяли на ветру, подбрасывая вверх лопатами. Летом все в семье, кто мог, трудились с «темна до темна» , отдыхали только в обед и то, пока лошади ели овес. Не знаю, когда взрослые спали в другое время суток. Я сызмальства любил лошадей. Очень рано научился ездить верхом. Поэтому меня тоже брали на поле боронить пашню. Будили еще затемно. С пашни возвращались обычно при звездах. Я никогда не высыпался и, сидя в седле, часто засыпал и падал под ноги лошади, не просыпаясь. При этом Буруха (так звали лошадь , сразу останавливалась, чтобы не задеть меня бороной, и стояла , пока кто-нибудь из взрослых не подходил и не усаживал меня снова в седло…. Иногда отец привязывал меня к седлу. Тогда Буруха, чувствуя на себе «седока», самостоятельно ходила по полю, ориентируясь по бороздке, сделанной крайним зубом бороны предыдущего следа. С пашни получали зерно: рожь, пшеницу, овес, гречиху; корма: солому, сено. Обязательно сеяли лен, коноплю, чтобы иметь свое волокно и растительное масло (конопляное); в небольшом количестве садили картофель, овощи: морковь, лук, чеснок и другие, а также арбузы, дыни, тыквы и подсолнухи. Была еще пасека из пяти-семи ульев. При хорошем урожае в сто пудов (около 14 центнеров с га) с десятины обмолот зерна затягивался до поздней осени. Правда, случалось такое не каждый год. Осенью же выделывали волокно изо льна и конопли, из семян «били» ароматное конопляное масло. С появления первого санного пути начиналась вывозка заготовленных весной дров, сена, соломы, уход за домашним скотом: коровами (вместе с телятами их доходило до 8 голов), лошадьми, овцами, свиньями и курами. Такой набор животных обеспечивал всех молоком, маслом, мясом, яйцами, шерстью для валенок и рукавиц, шкурами для шитья обуви (обуток), овчинами для шуб и тулупов. Женщинам зимой, кроме обычных повседневных работ по дому (приготовление пищи, стирка, уборка помещений, штопка одежды) добавлялись работы по изготовлению холста. Для этого надо было еще осенью, после уборки хлеба, высушить снопы льна до хруста, на ручных льномялках отделить волокно от соломки. Одним словом технология приготовления льна-волокна в домашних условиях длительная и трудоемкая. А так как снопы сушили в банях «по-черному», то часто случались пожары, в которых сгорали и бани, и лен. Затем из волокон пряли веретеном нитки, а потом из них на ткацком станке – «кроснах» - ткали холст. Каждый вечер, допоздна засиживались за этими работами и еле-еле управлялись их закончить к началу полевых работ. Рабочих рук не хватало. Дед видел выход в женитьбе сыновей, рассчитывал на снох, как на дополнительную рабочую силу. Трудились все, кто мог, трудились много, зато все было свое. Штаны, рубахи, юбки – все было сшито из домотканого холста. Вместо пальто носили шабуры из грубого, тоже домотканого сукна. Шубы шили из овчин, также выделанных дома. Вся обувь и одежда изнашивалась до дыр и лоскутьев. А дети даже не носили новой одежды по росту: им доставались от родителей обноски, подогнанные по росту обрезкой рукавов и подолов. С установлением зимнего пути организовывали на базар в Барнаул обоз с зерном, мясом, шкурами, шерстью. На распродажу уходило несколько дней: спрос был незначительный, цены низкие, торговля шла медленно. Возвращались налегке: из города почти ничего не привозили, разве что в подарок коробку - две конфет-леденцов, да головку сахару, как предмет роскоши. Вырученные деньги дед куда-то прятал. После революции целый ворох бумажных денег пришлось выбросить, только бумажки с портретами царей и цариц пошли на оклейку изнутри крышек сундуков. Кажется, только этим и коснулась революция нашей деревни. Остальное было все по-прежнему, пока не началась гражданская война, в начале которой отец был мобилизован в Красную Армию на борьбу с Колчаком. Щупальца города дотянулись и до нашего захолустья. Тогда отец с матерью собрали кое-что в хозяйстве: холст, лен, воск, обрядились в свои шабуры да обутки и повезли в город менять на хлеб. Но удалось привезти только несколько пудов проса, которое потом дед ободрал на крупорушке. Теперь голод не страшен: есть каша с молоком и лепешки из просяной муки - просяники. С «просяниками» дожили до прихода отца из армии в 1924 г.

После возвращения из Армии отец неоднократно пытался убедить деда изменить стиль хозяйствования, рассказывал о том, что ему удалось увидеть в других местах: и как там живут люди, и что нам можно жить и лучше и легче, и что даже в нашей округе разворотливые хозяева живут более зажиточно. Но дед твердо держался старых порядков, не решался что-нибудь изменять. Семейные разногласия на этой почве, рост молодой семьи, привели к разделу. Общими усилиями отец с матерью наскребли немного денег, купили амбар и переделали его в избу, сбили русскую печь, потом сделали перегородку. В отгороженной части избы сложили печку-голландку, получилась квартира с кухней-столовой и спальной комнатой. Стены внутри поштукатурили и побелили, полы покрасили. Это во многом облегчило работу матери по уборке избы и содержанию ее в порядке. Новую семью дед наделил коровой, лошадью, парой овец – самым необходимым для начала жизни молодой крестьянской семьи. Соответственно дал и земельный надел. Хозяйствуй теперь по-своему. С первого же года самостоятельной жизни излишки зерна, все льноволокно отец сдавал государству, отоваривался мануфактурой и обувью. На швейной машинке бабушки (по матери) Зиновьи Герасимовны, мать шила нам штанишки и рубашонки. Так постепенно мы переоделись, вылезли из грубого домотканого полотна. Родители избавились от переработки льна, шкур, шитья обуви. Но труда было еще очень много. Семья росла, а рабочих рук было только две пары. Поэтому мне пришлось очень рано, как старшему, помогать отцу по хозяйству. Шести лет от роду ездил с ним на заготовку дров. Мы их пилили в березовых колках своего земельного надела, в конце марта – начале апреля, до начала весенних полевых работ. Как уж я там помогал, но когда мы валили березы с корня и распиливали их на чурки, я за пилу держался. Потом отец колол дрова, а я складывал их в поленницы. Весеннюю посевную страду мы проводили с ним тоже вдвоем: он пахал и сеял, я боронил. Позднее, когда у меня уже были сестры и братья, родители рано уезжали в поле, а меня оставляли за няньку с младенцами. Утром мама меня будила, наказывала, что надо сделать по хозяйству, во что обуть, одеть сестренок и братишку, что поесть. На целый длинный день мы оставались одни. Осенью мы по неделям не видели родителей, да и летом тоже, потому что засыпали и просыпались без них. Сейчас трудно представить, как мы проводили эти дни. Всего хватало: и беготни, и реву, и писку. Игрушек у нас не было, заняться было нечем. После обеда начинали ждать родителей с пашни, стоя на подоконниках и уставившись в окна, в теплую погоду – прильнув к щели ворот во дворе. Истосковавшись ожиданием и вдоволь наревевшись, мы засыпали кто где. По возвращении с пашни, пока отец выпрягал лошадей да прибирался по хозяйству, мать собирала нас сонных и сносила в постель. Как-то летом отец привез к нам с пашни зайчонка. То-то было у нас радости и веселья! Каждому из нас хотелось его подержать, погладить. Зайчонок нас боялся, сжимался весь в комочек и дрожал. Ясно, что с нами его оставлять было нельзя – замучаем. Тогда отец посадил его в яму-погреб, закрепив над устьем ямы крупную решетку, чтоб мы не смогли упасть в нее. Мы часто стали бегать к яме и подолгу лежали на устье лаза, свесив головы, смотрели на зайчонка, а потом бегали в огород, обламывали листья капусты и бросали ему, чтоб он ел. Хоть и вдоволь мы набросали ему капусты, зайчонку было не до еды. Прожил он не более недели, и однажды утром мы увидели его безжизненную тушку. Погоревали, погоревали и устроили ему настоящие похороны. Недалеко от кладбища выкопали могилку, обернули зайчонка в тряпку, положили на дно ямки и засыпали землей, а на холмик поставили крестик из щепочек. Долго еще потом вспоминали, какой хороший был зайчонок, и каждый день, пока не начались осенние дожди, бегали проведать заячью могилку. И уже тогда детским умишком понимали, что неволя для живого существа – это смерть. Семейно-хозяйственный уклад деда по матери – Рябова Дениса Трифоновича – резко отличался от жизненного уклада деда Галактиона. Дед Рябов был более культурным и грамотным человеком. Читал он не только церковную, но и «светскую» литературу, выписывал газеты, журнал «Нива». Когда приходилось бывать у них, я подолгу засиживался за просмотром иллюстраций в подшивках журналов.

Дедушка Денис очень долго служил в солдатах, участвовал в русско-японской войне 1904-1905 гг., был на русско-германском фронте во время первой мировой войны. Одним словом, побывал во многих местах, видел много хорошего и плохого. И это помогло ему лучше ориентироваться в гражданской жизни.

На момент рождения нашей семьи (1918 год), семья деда тоже была не малая. Восемь ртов, а земельный надел, всего на два человека – на деда и дядю Гаврила. Жили, конечно, не богато, но более опрятно и разумно. Здесь не тратили труда на домашнюю переработку сырья, а продавали, или обменивали его на готовую обувь и одежду. Бабушка Зиновья Герасимовна на швейной машинке сама шила верхнее и нижнее белье из товара (так звали тогда любую ткань), купленного в магазине с. Залесово.

Скота в хозяйстве содержалось немного – корова с теленком, да лошадь с жеребенком, а пользы от них было больше, потому что они содержались более разумно.

Домик из двух комнат ухожен снаружи, поштукатурен и побелен изнутри, полы покрашены. Хоть и простенькая, но более удобная мебель – столы, стулья. На кухне – шкаф для посуды, в другой комнате – створчатый шкаф с застекленными дверцами. В нем хранились подшивки газет и журналов, некоторые книги. За окном – сад: несколько кустов разросшейся черемухи.

Надворные постройки занимали немного места - небольшой амбарчик для хранения зерна, муки и хозяйственного инвентаря, утепленные стайки для скота, баня, погреб. Все было обнесено аккуратной оградой с воротами и калиткой.

Уют в доме и на усадьбе поддерживался еще незамужними в то время моими тетками под руководством бабушки Зиновьи – очень шустрой, невысокого роста старушки.

Мы с мамой бывали у них не часто – по воскресеньям и церковным праздникам. Сначала мы заходили в церковь (она была рядом), а потом заходили к бабушке завтракать. Она всегда угощала нас чем-нибудь вкусным да свежим! И кормила, не заставляла ждать, пока все соберутся.

Обычно за столом мы завтракали с дядей Гаврилом. Он хоть и старше меня на семь лет, но в своей семье был самым младшим и со мной проводил очень много времени, всюду брал меня с собой. Надо сказать, что в отрочески- юношеском возрасте это был изрядный проказник: то, пользуясь моей юношеской неосведомленностью, подсунет мне миску с горячим жирным супом и скажет: «Ешь, видишь, от него даже пар не идет» и я, поверив ему, наберу полную ложку и все обожгу себе во рту; то подсунет в церкви задуть свечку и при этом ткнет мне ее в губы, от чего они опять у меня всю неделю в волдырях. Часто, во время церковных служб, мы с ним пробирались в сторожку рядом с алтарем, где хранилась разная церковная утварь, вино Кагор и просфоры для причастия. Во время богослужения он наливал кагору в серебряный кубок, выпивал сам и немного оставлял мне, потом доставал из шкафа по одной просфоре для закуски. Иногда в этой сторожке он ухитрялся привязать меня к ручке двери за поясок сзади, потом заставлял делать земной поклон, от чего я повисал на двери вверх ногами.

Раз как-то на пасху, все в той же сторожке, когда пели и читали «Христос Воскрес», на мой вопрос «Где же он – Христос?» дядя, хлебнувший уже кагора, шепотом меня спросил, хочу ли я на него посмотреть. После моего утвердительного кивка, предложил пойти в алтарь, когда там не будет батюшки, и заглянуть под престол. Когда батюшка вышел из алтаря к верующим почитать им с амвона какую-то проповедь, я юркнул в алтарь и заглянул под престол. Слышу, в это время проповедник входит в алтарь… . Раз под престолом никого не оказалось, я под ним и спрятался. Присел на корточки и не дышу, чувствую, кто-то быстро шагает к престолу, заходит за него с моей стороны, берет у окна что-то забытое и идет обратно, вижу только ноги, да часть поповского одеяния. «Ну, - думаю, - заметит и вытащит меня за ухо. Умру тогда от стыда на глазах у всех верующих». Но пронесло. Выглядываю осторожно, вижу: дядя мне машет рукой, выходи, дескать, быстрей! Не помня себя, от пережитого страха, я оказался в его объятиях и только собрался зареветь, как он зажал мне рот рукой и запретил подавать голос.

Так что пришлось мне немало от него претерпеть проделок, тем не менее, я ни разу никому на него не пожаловался и, несмотря ни на что, считал своим лучшим другом.

После завтрака в праздничные дни мы отправлялись с ним на улицу играть в бабки или лапту. Летом, когда набирались две группы взрослых парней, затевалась игра «в шаровки». Это игра более сложная, чем игра в лапту. Сложность ее в том, что надо попасть в подброшенный деревянный шарик палкой-шаровкой. Не попал в шарик – забросил далеко шаровку, ее надо «выручит», то есть найти ее, пока шарик кем-нибудь удачно забитый, не вернется игроками другой команды к месту забоя. Игра эта чисто юношеская, интересная, затяжная; от играющих требует меткости, ловкости, быстроты, выдержки, мужества. И горе тому, кто не выдержит, нарушит правила и без общего согласия выйдет из игры. Это считалось равносильным бегству с поля боя, предательству своих партнеров и подлежало обязательному наказанию – «катанию на шаровках». Это наказание заключалось в том, что играющие раскладывали шаровки одну возле другой. Брали струсившего игрока за ноги и руки, опускали спиной на палки-шаровки и катали его по ним взад и вперед. При этом малодушный игрок испытывал не только физическую боль, но жестоко наказывался морально, потому что катание проводилось на глазах многих односельчан, собиравшихся «поболеть» за свою команду или просто посмотреть на игру. А каково было девушке, у которой любимый оказывался подвергшимся такому наказанию? Тем более, что о таком событии вскоре узнавали почти все в деревне и долго потом еще шли пересуды.

Зимой преимущественно играли в «бабки». Для этой игры места много не надо, и оно находилось в любом дворе.

Игры в «бабки», лапту, шаровки и другие, носили поистине воспитательный характер и благотворно действовали на сельскую молодежь. Они воспитывали верность данному слову. Ловкость, смелость, отвагу.

До появления первого трактора никто в нашей деревне не имел понятия о машинах с двигателем внутреннего сгорания.

Мне довелось быть свидетелем первой встречи трактора в нашей деревне, а немного позднее и самолета, пролетевшего над нашими домами и приземлившегося на площади у Залесова.

Такие это были тогда события, которые по нашим временам равносильны полету Гагарина в космос. Сколько это тогда вызывало удивления и разговоров! Никак, например, даже умудренные опытом старики не могли понять, почему у этого «трахтура» крутятся колеса и он идет вперед, тогда, как впереди нет ни лошади, ни коровы, которые его тащили бы как телегу. А мы мальчишки, да и не только мальчишки, бежали сзади, нюхали выхлопные газы и пристально рассматривали оставленные колесами следы и замеряли расстояние между насечками, отпечатанными на земле лопастями задних колес «Фордзона», удивляясь точности повторения отпечатков, стараясь не наступить на них, чтобы как можно дольше сохранились на дороге необычные следы.

Еще большую сенсацию вызвал двухместный самолет. Его появление заметили со стороны пашни. Летел он невысоко и очень быстро приближался к деревне. Вот он уже над домами и, покачивая крыльями, становится страшно большой, невиданной птицей.

«Свят, свят! – крестятся старухи. – С нами крестная сила! Приходит конец света! Так и в писании сказано: весь мир опутается проволокой, по небу будут летать железные птицы, и наступит конец света»… Все с удивлением смотрели на летающее чудо.

Взрослые были в это время в поле. Почти все они побросали работу и, кто на телегах, кто верхом, а кто и пешком ринулись за самолетом.

Через некоторое время вокруг приземлившегося самолета собралась толпа любопытных. Самолет рассматривали со всех сторон, щупали, заглядывали в кабину.

Когда мы с дядей Гаврилом подбежали, многие уже сидели вокруг самолета, а он почему-то был привязан веревкой к городьбе. Один из летчиков что-то рассказывал, потом спросил: «Не желает ли кто прокатиться на самолете?». Самая отчаянная женщина нашей деревни жена коммуниста Баврина (Бавриха), как ее все называли, согласилась прокатиться и посмотреть на всех сверху.

Бавриху, действительно, прокатили, сделав два круга над площадью на небольшой высоте. Кроме нее, желающих не оказалось, потому что она после полета чувствовала себя плохо, была бледна и никому ничего не сказала. На этом закончилась демонстрация воздухоплавания. Но теперь мало кто сомневался в деревне, что «железные птицы» - творение рук человека и летают на них обыкновенные смертные люди.

Два года подряд урожайных и благополучных по приплоду животных, позволили не только избавиться от голода и нищеты, но и выручить от продажи на рынке излишков продуктов некоторую сумму денег, на которые отец сразу же купил жатку-«лобогрейку», она, возможно и стала причиной наших бед. Осенью уже серпами зерновые не жали, а косили и, поэтому необычно быстро управлялись с уборкой. Зимой оказалось больше свободного времени, и отец начал готовить и возить лес из тайги на хорошую избу, рассчитывая на следующий год срубить пятистенный сруб.

Сначала соседи по пашне с недоверием смотрели на новую технику, считая ее делом рук нечистого. Так, например, когда перевозили жатку на пашню дедушки Дениса и, пришлось переезжать по полю его соседа, то он бежал следом и кричал: «Денис Тимофеевич! Зачем ты везешь по моему полю эту поганку? Ведь теперь надо будет звать попа, и святить поле!»

Тем не менее, мужики приходили смотреть, как работает эта «поганка», и удивлялись, толкая друг друга локтями:

-Ты погляди, как ровно, да чисто срезает!

-А быстро-то как!

-Сиди на беседке, знай, помахивай граблями, да лошадей погоняй…

-Хоть на беседке, а жарко приходится.

-Дак не зря и лобогрейкой зовут.

-Ить надо ж какому-то было придумать!

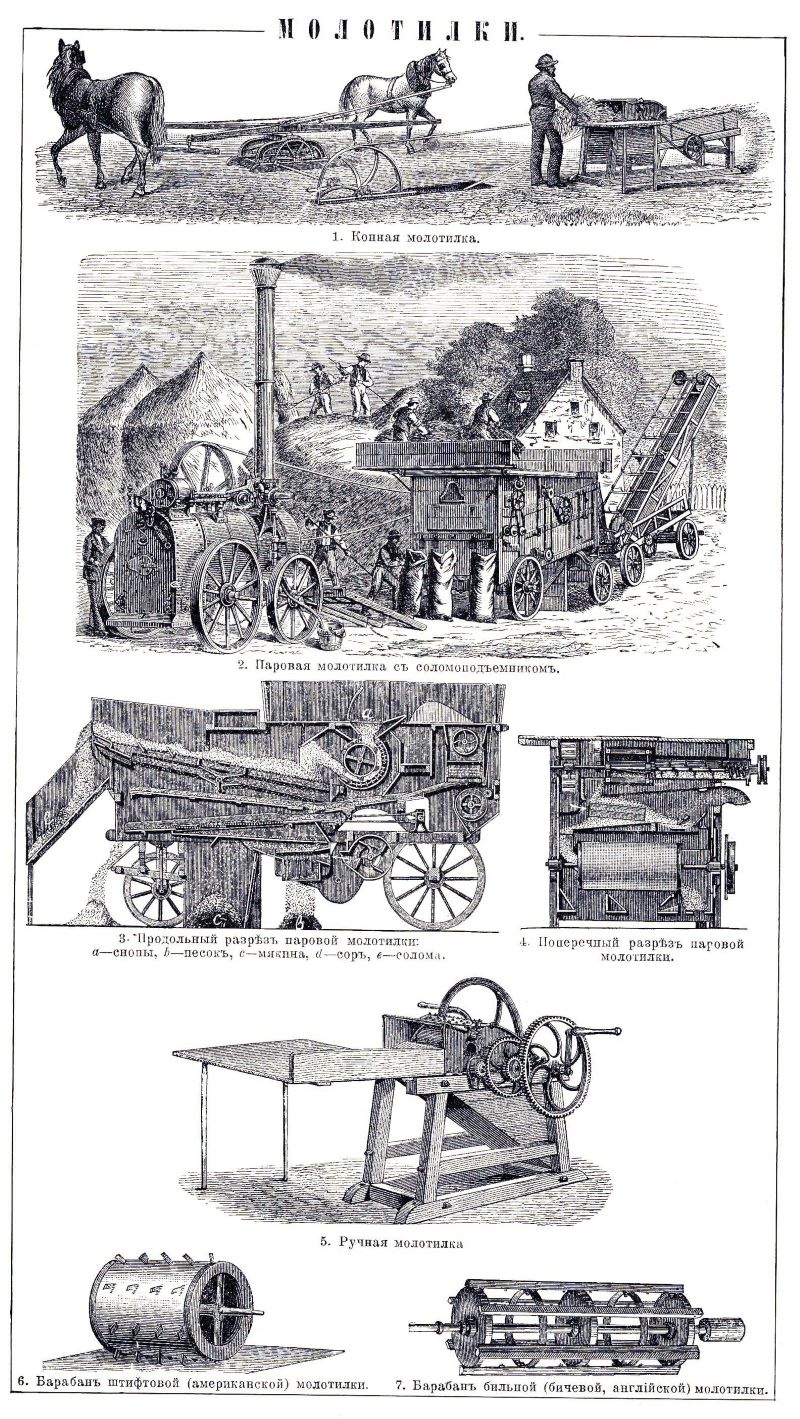

Потом несколько хозяйств вскладчину еще приобрели молотилку-«коногонку».

Если жатка для работы требовала одного мужчину и человека два, для вязки снопов, да пару лошадей, то молотилке нужна была уже артель из 20-25 человек и 8-10 лошадей. При молотьбе хлеба объединялось несколько дворов, примерно, с равной рабочей и тягловой силой и, коллективно работая, каждому по очереди обмолачивали хлеб. Объединялись добровольно и не в этом ли объединении, как я сейчас думаю, было будущее?

Все, кто пользовался машинами при уборке урожая, справились вовремя и с другими осенними работами и подготовкой к зиме.

Появилось время для отдыха от каторжного труда и для размышлений. Никто не сомневался, что применение машин очень выгодно. Но выгода распределялась далеко не поровну: получалось так, что у кого было больше хлеба, на того дольше и артель работала, и наоборот.

Зашевелились мозги у мужиков. Кажется, можно (и ой, как нужно!) по-новому трудиться и добывать хлеб насущный. А как это сделать, чтоб никому не было обидно? Где найти ответы на многие вопросы? Кто подскажет? Говорят, надо коммунию организовывать. А что это такое?

Вскоре появились и организаторы коммуны. На общем деревенском сходе не одну ночь сидели мужики и чесали затылки в густом табачном дыму. Отец не курил, но всегда приходил в пропахшем дымом полушубке. Мы, мальчишки, не раз украдкой слушали отцов и дедов.

Агитаторы вроде бы и правильно говорили, что только коллективный труд поможет крестьянам преодолеть нищету, что частная собственность на землю, машины и скот, не совместима с коммуной, а поэтому все движимое и недвижимое имущество должно быть общим – обобществлено.

Но сделать это оказалось не так-то просто: не было общественных помещений, куда бы можно было свести хотя бы лошадей и коров, складировать немудрящий почвообрабатывающий инвентарь – сохи, бороны, плуги, а также корма – солому, сено, мякину. А так как в нашей деревне никогда не было каких-нибудь крупных помещичьих усадеб и сейчас не было никаких экспроприированных жилых и хозяйственных построек, то проблема была поистине неразрешимой.

Да если бы и было куда поместить, например, коров, то кто их будет кормить, поить и доить? А что делать с надоенным молоком? Опять разносить по домам? Зачем тогда корову вести со двора? Тоже и с лошадьми.

Вопросов возникало все больше и больше, а ответы на них были все нелепее или вовсе не находились.

Желающих добровольно записаться в коммуну находилось немного, и то это были преимущественно безлошадные и бескоровные, которых не мучили такие вопросы. На второй же день, имеющие корову или лошадь, приходили и просили вычеркнуть их из списка коммунаров, так как дома стоит сплошной рев и плач жен и детей. Одним словом, коммуна, не успев родиться, разваливалась.

В помощь местным властям прибывало сверху начальство, среди которого были и «горячие головы». Снова собирали мужиков, разговоры вели покруче, с угрожающими окриками, а тех, кто сомневался и не верил, что во всех деревнях идет сплошная коллективизация, обвиняли чуть ли не в мировой контрреволюции, записывали в список кулаков и подкулачников, подлежащих раскулачиванию и ссылке. И в первую очередь тех, кто чуть-чуть встал на ноги.

В этом списке оказалась и наша семья, потому что отца сразу обложили явно не выполнимым продналогом. Чтобы его выполнить, пришлось сдать все зерно, вплоть до семенного. И все-таки он его не выполнил: нигде не мог найти около трёх пудов семян льна. В 1928 году он, как злостный неплательщик продналога, был осуждён на пять лет с конфискацией имущества и лишением прав голоса. Хотя никакого суда не было. Просто пришли и забрали отца. В акт описи, если он был, должны были быть включены члены семьи: отец, мать с 1900 года рождения, дети: я с 1919 года, сестра Елизавета с 1923 г., брат Савелий с 1925 г., сёстры Евдокия с 1926г., и Анна с 1928г.

Движимое и недвижимое имущество: две лошади, корова, несколько кур, жилой домик, небольшой амбар, баня, холодная надворная постройка – пригон, крытый соломой с загородками для коровы и отдельно для лошадей, яма-погреб, жатка-«лобогрейка», два комплекта сбруи для лошадей, телега. Во что это было оценено, кому отдано? После ареста отца, матери было предложено освободить наш дом-амбар за 24 часа.

Отца отправили, как мы потом узнали, в Мариинскую тюрьму, а мать с нами около года ютилась по квартирам односельчан. Но кто мог долго держать на квартире такую многодетную семью? Тем более, что таких семей в селе был не один десяток.

Последние два года до ссылки мы жили в какой-то заброшенной избушке на краю села , а наш дом в это время пустовал, никому не нужный. Уже тогда мы питались впроголодь. Мать нас корила и сама питалась в основном картошкой, которую накопала в своем огороде, ссыпала в яму-погреб и тайно, по ночам, брала ее оттуда.

Можно представить, насколько было унизительным наше существование уже в то время.

В мае 1931 года, в один из ясных дней. К нашему однооконному «кулацкому» дому подъехал мужичок на двух подводах и передал матери распоряжение властей: за два часа погрузить на телеги имущество, взять только самое необходимое…

Мать собрала нас всех, одела, обула, во что могла. Оставшуюся одежду, кое-какую посуду, хлеб, да немного муки уложила в деревянный сундук, поставила его на телегу, нас вокруг посадила, хватило места и сесть ей. На вторую подводу класть было нечего.

Мы по своему детскому неразумению были приятно возбуждены тем, что поедем на лошадке, а куда и зачем, мать не знала, и только плакала в своём неутешном горе.

Обозом ехали до станции Усть-Тальменская. Там конвоиры дали команду снести все вещи (громоздкие и тяжёлые), ненужные в дороге, пообещав их отправить вслед за нами. Взяли из сундука хлеб и полмешка муки, мы стащили его в общую кучу вещей и больше никогда не видели. Позднее мы только поняли, что нас просто обобрали. Теперь мы и вовсе оказались налегке, остались, в чём были, с небольшим запасом муки. В таком состоянии с такими запасами нас и повезли неизвестно куда.

От станции поехали поездом в товарных вагонах. В каждом вагоне было по нескольку семей. Питалась каждая семья своими запасами, спали на полу и нарах. Естественные потребности справляли тут же, отгораживаясь от остальных шалями, одеялами.

На третий день пути утром последовала команда: «Выгружайсь!» узнали, что приехали в Томск.

Днём нас погрузили на пароход, кажется, «Усиевич». Против тряского, душного, неуютного вагона, пассажирский пароход произвёл на нас всех радостное впечатление: палубы, каюты, коридоры, поручни блестели чистотой, опрятностью и аккуратностью. Никто раньше не видел ничего подобного. После отчаливания парохода от пристани все разбрелись по пароходу, по палубе. За время пребывания на пароходе почувствовали какую–то раскованность, не чувствовалось зоркого глаза охраны – она была спокойна: «Убежать с парохода никто не решится».

Но такое приятное путешествие длилось недолго. На пристани Парабель при холодном моросящем дожде выгрузились на берег. Здесь стояло несколько построек складского типа и что-то наподобие небольшого зала ожидания с билетной кассой.

Выгрузившиеся, разместились на открытом берегу цыганским табором. В ожидании решения о дальнейшей судьбе, просидели здесь около двух недель. Километрах в двух на высоком берегу виднелось село Парабель, но никому не разрешили туда ходить. Потом всем предложили погрузиться на два пришвартовавшихся к дебаркадеру паузка, и катера потащили их в сторону села. Парабель миновали, не останавливаясь. Потом, помнится, где-то всех погрузили на один паузок, заполнили трюм и открытую палубу. Паузок оказался, явно, перегруженным. При ветре, встречном течении, волны «лизали» палубу. Каким-то чудом не возникло паники; почти все сидели, не шевелясь от страха. И так трое суток плыли вверх по реке Парабели до остяцкого посёлка Соиспаево. Причалили на противоположном таёжном берегу. После выгрузки на берег катер развернул паузок и ушёл обратно.

Больше сотни людей остались, как на необитаемом острове, один на один с непроходимой тайгой и болотами.

В тот же день, группа мужчин с топорами и пилами отправилась в глубь тайги на поиски более удобного места для поделки шалашей, для укрытия от дождей и холода.

Километрах в 18 вверх по речке Сочиге (правому притоку реки Парабели) нашли гарь. Это место и выбрали для поселения: много сухостоя (можно даже избы срубить), легче корчевать обгорелые пни. Место сухое, ровное, с уклоном на юг к речке.

Два дня мы перебирались на новое место. Я шёл, как и все, что-то ещё нёс и вёл за руки сестёр – Лизу и Дусю, мама тоже что-то несла за плечами, а на руках несла Савелия и Нюру. Дороги не было, только следы прошедших впереди. Мы часто падали, запинались за корни, пни и валежник, ноги давно промокли в болотном мху.

Пока мы добрались, наша, видавшая виды обувь, размокла и расползлась. Платьица, рубашонки и штанишки мы изодрали в клочья, обдираясь о мелкие, колючие сучки деревьев. Лицо, уши, руки – в ссадинах и кровоподтёках. Они распухли от укусов бесчисленных комаров.

Тайга на многие километры впервые огласилась людским говором, криком и плачем детей.

Примерно через неделю прибыло пополнение. Вновь прибывшие определились на жительство на правом берегу речки, против нас с теми же условиями и удобствами.

В течение июня – июля по речке было организовано несколько поселений. Сначала их именовали просто участками. Наше поселение из нескольких землянок и шалашей по счёту от устья речки Сочиги оказалось седьмым. Позднее всем дали названия: Ключи, Кирилловка, Белка и др.

Вначале мы несколько недель жили под открытым небом, укрываясь на ночь небольшой палаткой из домотканого полотна, потом переселились в землянку, которую делали несколько семей сообща. Это жилье представляло собой обыкновенный котлован, вырытый вручную на глубину до двух метров и перекрытый брёвнами, сверху которых бугром была навалена вырытая земля. С южной стороны сделали ступеньки, спуск в землянку, поставили косяки для дверей и маленьких оконцев. Внутри сбили из глины русскую печь, вдоль стен установили широкие нары, застелили их травой, сверху застелили тряпками. Дверь и окно на ночь закрывали палатками, пока не сделали к двери полотно. Вместо стекла на окна ничего не придумали, только вспомнили, как раньше вместо стекла использовали тонко выделанную требуху или мочевые пузыри домашних животных. Но сейчас ничего этого не было.

Нашей семье отвели один угол на нарах. Спали все вместе, прижавшись, друг к другу.

Мой дядя по матери Пётр Денисович Рябов, который тоже был выслан вместе с нами, решил быстрее всех построить жильё для своей семьи из 6 человек. Почти все они были трудоспособными, довольно быстро надрали больших полотен бересты. Построили каркас из тонких жердей, обтянули его листами бересты с боков и сверху. Получился довольно уютный сарай. Разместились в нём со своим немудрящим скарбом, потом сбили из глины печь.

Многие позавидовали, что так быстро и уютно устроилась семья. Теперь есть где укрыться от дождя и ветра, протопив на ночь печь, отдохнуть и обогреться в тепле. Но через несколько дней под лучами яркого солнца листы стали свёртываться. А однажды ночью, когда от жарко натопленной печки и после тяжких дневных трудов все разомлели и крепко заснули, берестяная избушка вспыхнула громадным факелом. Чудом остались в живых её обитатели: едва успели выскочить из огня, кто, в чём спал. И, как говорил Пётр Денисович: «Всё барахло сгорело, остался один чугунок, да железный ухват. Благо – топор без топорища отыскали в золе. Значит, опять будем строить дворцы, и наживать богатство», - не без юмора, заключил он.

Пока были кое-какие продукты, каждый день топили печь, чтобы испечь или сварить. Поэтому в землянке было жарко и душно, а окно и дверь из-за комаров нельзя было открыть. Но скоро запасы продовольствия истощились, печь стали топить реже.

Наша мама уже давно муку расходовала по горсточке, подмешивая в неё растолчённую массу какого-то перегнившего дерева, что лежало рядом с землянкой. Не знаю, что это было за дерево, но от него легко отламывались растрескавшиеся вдоль и поперёк коричневые кусочки. Эти кусочки хорошо крошились, затем растирались в ступке. Лепёшки из такого «теста» каждый раз становились темнее, а ощущения сытости от них хватало ненадолго. Мы всё чаще и чаще испытывали голод, сильно похудели и не стали бегать «на улице», больше сидели или лежали на нарах.

Мать была в отчаянии. Она тоже ходила еле-еле и не могла скрывать от нас слёз, когда раздавала нам по маленькому кусочку коричневой лепёшки. Понимая, что ей нечего нам дать, мы уж и не просили есть, а самая младшая из нас - Нюра – разламывала свою порцию и говорила: «Это маме, а это к опослему» (потом).

Она первая оказалась слабее нас, не могла уже и есть, тем более такой «хлеб». Вскоре она умерла. Хоронили мы её без слёз и сожаления, в состоянии какого-то безразличия, потому что сами были на грани смерти. Да и вообще к похоронам привыкли: они стали очень частым явлением. Каждый день кто-нибудь умирал от голода или болезни. Вечерами то тут, то там слышались стоны и причитания по умершим. Некоторых хоронили без гробов и по несколько человек в одной могиле: гробы делать было не из чего, могилы каждому копать не было сил…

Тогда я часто думал о том, как и чем, помочь маме, достать какого-нибудь пропитания, но ничего придумать не мог, кроме как бежать отсюда. Всей семьёй убежать не удастся: задержат, да и сил у нас не было, а вот один я бежать могу. И это я сам с собой твёрдо решил. Оставалось только уговорить маму, чтобы она дала согласие на побег.

Я так рассуждал: «Мне уже больше одиннадцати лет, дома уже давно родителям помогал, а здесь ничего не делаю, и помогать–то не в чем, только являюсь лишним едоком. Мать и так уж выбилась из сил, отдавая всё съестное нам, и тоже больше лежит бессильная на нарах. Я уйду, проберусь как-нибудь в ближайшую деревню к старожилам и среди них прокормлюсь, нанявшись на работу хоть нянькой, хоть копны возить. Или коров пасти. То, что сейчас мне причитается из еды, пойдёт на всех оставшихся». Это считал главной моей помощью для семьи. Больше ничего не мог придумать и твёрдо решил: убегу!

Однажды я открыл маме свой план. И, конечно, очень её расстроил. Ей стоило больших трудов, чтобы убедить меня не делать этого. «Как же ты в такой беде хочешь бросить нас? – говорила она. – У меня и надежды-то только на тебя: отлучилась ли я, куда по делу – знаю, что ты за всеми присмотришь. Да хоть тех же гнилушек для лепёшек натолчёшь, да дров принесёшь. Разве это не помощь? А уйдёшь ты, что же я с остальными буду делать? Я ведь ни в одну ночь глаз не сомкну: буду думать, где ты есть, да что с тобой? Нет, сынок, если суждено нам умереть, то будем умирать все вместе. Никуда я тебя не пущу!»

«В самом деле, - подумал я, - вместо помощи ей причиню дополнительно много забот и горя» Жалко мне стало всех, и я отступился. Маме дал слово, что никуда не убегу, а буду помогать, чем могу. И больше ни разу о побеге не помышлял. Надо сказать, почему я свой уход из семьи называл побегом и говорил: не уйду, а убегу. Дело в том, что наше правовое положение было равносильно концлагерному. Правда, ни один посёлок, если так можно назвать поселения людей, подобных цыганским таборам, не был огорожен колючей проволокой со сторожевыми вышками. Однако все находились под постоянным надзором вооружённых наганами милиционеров (почему-то их называли вахтёрами). Куда-то отлучаться без их разрешения запрещалось. Поэтому такой уход, на который я решался, расценивался как побег.

Поскольку попыток к бегству не обнаруживалось, бдительность охраны притупилась, и люди более спокойно устраивались, как могли. Но некоторое послабление в охране и смертельный голод дали вспышку побегов. Так, мой дядя Пётр Денисович с одной из своих дочерей, Настей, однажды исчезли, никому ничего не сказав. Пробираясь ночами по тайге, ориентируясь, в основном, по звёздам, они добрались до ближайших деревень старожилов и, питаясь подаяниями сердобольных старушек, стали от деревни к деревне держать путь вверх по Оби, намереваясь дойти до Томска.

Как видно шли они этими тайными путями не первыми и, как потом рассказывала Настя, то и дело набредали на трупы исхудавших, оборванных людей.

Думалось: чем дальше от места ссылки, тем будет безопаснее, однако, на околице какой-то деревни набрели на заставу. Беглецов поймали, посадили в баню, продержали ночь, а на второй день повели в сельсовет, расположенный на втором этаже двухэтажного дома. При подъёме на второй этаж Насте удалось спрятаться под лестницей, а затем выскочить из дома и притаиться в густой заросли крапивы в конце огорода. Искали. Шуровали палками по крапиве, боялись в неё дальше идти. Не нашли. Отступились. Огородами по бурьянам дошли до пристани, так же незаметно прошмыгнули на какой-то пароход, доплыли до Новосибирска. От Новосибирска до Тальменки - поездом, а уж оттуда пешком и до деревни Шмаково. Беглянку никто не хотел принять из боязни ответа перед властями. С неделю пряталась от своих же односельчан, потом явилась в милицию, в надежде получить паспорт и стать вольной гражданкой. Не тут-то было! Пришлось отбывать принудработы в с. Залесово, а потом топать этапом до Томска и дальше обозом зимой – до Парабельской комендатуры.

Дядя Пётр, тоже сбежавший из-под стражи, шёл пешком от деревни к деревне, дошёл почти до Томска. За дорогу исхудал, оброс, оборвался. Для встречных был страшным привидением, поэтому избегал встреч с ними, питался отходами с помоек. Однажды, как он рассказывал, отобрал у телёнка пойло: выждал в кустах, когда хозяйка уйдёт от телёнка, прогнал его, выловил в ведре крошки хлеба, картошку и с жадностью съел. В некоторых деревнях батрачил у мужиков-крестьян только за питание и соблюдение строгой конспирации. Но, в конце концов, кем-то был выдан властям и после трёх с лишним месяцев скитаний снова водворён на прежнее место в Парабельской ссылке.

С третьей партией переселенцев прислали на участки по нескольку лошадей, выгрузили на берег из баржи муку. Какое-то количество по разнарядке досталось и нашему участку. Все, кто мог, пошли за мукой.

Люди немного оживились, с радостью каждый нёс, сколько мог. В тот же день перенесли муку и разделили между всеми. Досталось и нам сколько-то. Какую радость мы испытывали в ожидании настоящей лепёшки без примеси гнилушек! Аромат свежеиспечённого хлеба дурманил голову.

К сожалению, мать только раз могла позволить нам эту роскошь. Неизвестно, что будет дальше, а оставшейся мукой можно ещё сколько-то прожить, отодвинув на несколько дней голодную смерть. Ни на что другое надежды пока не было.

На второй день после прибытия лошадей, одна из них увязла в болоте при подходе к речке на водопой. Как ни старались люди вытащить её, не смогли, а, пожалуй, больше сознательно её топили. Когда стало ясно, что вытащить живую её не удастся, решили прирезать. А к утру от неё не осталось никаких признаков. После этого некоторые с неделю мучились расстройством желудка.

Весной 1931 года отец был досрочно освобождён из Мариинской тюрьмы, с разрешением вернуться в семью. По дороге домой, заболел тифом и долго пролежал в какой-то больнице. Ни он, ни мы ничего не знали друг о друге. Только в конце лета отец с трудом нас разыскал. Застал он нас, можно сказать при смерти. Все мы лежали на нарах, в каком-то полузабытьи, не обращая внимания на входящих и выходящих из землянки, поэтому и не видели, как отец вошёл.

Не помню, сколько времени мы ничего не ели, а пили только густо заваренный чай – чагу. Отцу предстало жалкое зрелище; все мы лежали в ряд тихо, с вздутыми синими животами, наши головы, руки и ноги – только кожа и кости. Одним словом - живые скелеты. Появись отец несколько дней позднее, не застал бы нас в живых.

С трудом мы узнали друг друга и осмыслили эту неожиданную встречу.

Кроме пары белья, в его заплечном мешке, к нашему великому счастью, оказалось немного хлеба и сухарей. Это спасло нас от голодной смерти.

Не теряя ни одного дня на отдых после трудной дороги, сам еле живой, отец завербовался в качестве столяра-бондаря во вновь организованную промысловую артель и через неделю перевёз нас на кордон – бывшую заставу комендатуры, названную потом Деловой Дубравой.

Там мы временно поместились в холодном сарае-конюшне, где в первую же ночь всех засыпало снегом.

Артель срочно, не считаясь со временем, принялась рубить срубы, строить бараки для жилья. Все работали день и ночь: днём – в артели, ночью строили и утепляли жильё. Глубокой осенью по две-три семьи поселились в свежесрубленных домиках с двумя-тремя окошками. Из-за отсутствия стекла оконца были небольшие и не утеплялись двойными рамами. При первых же морозах окна замерзали полностью, через них и днём еле-еле пробивался свет. По утрам и вечерам освещались отблесками горящих в печи дров. В избушках было темно, душно и сыро.

Печки, сбитые из глины или сделанные из сырого кирпича, часто во время первых топок дымили, или даже совсем разваливались.

Как бы там ни было, в нас затеплилась жизнь. Родители, хоть и с великим трудом, но зарабатывали на пропитание. В артели было организовано снабжение мукой, солью, крупами, сахаром, спичками. Доставка продуктов проводилась только зимой, по санном пути, когда замерзали болота и речушки. В дальнейшем до реки прорубили дорогу, поделали мосты и гати, через топкие болота и стали летом завозить грузы рекой, а от реки на телегах до кордона. А пока во всём был недостаток.

Одежда и обувь износились так, что и починять их не было смысла (да и нечем). Поэтому с наступлением холодов только взрослые мужчины и женщины, да кое- кто из подростков выходили на работу, остальные сидели в избушках, грелись на печках, изредка выбегая на двор по нужде, по очереди, потому что на всех оставалась одна пара обуви и одежонка.

Так и прожили первую зиму на новом месте. В свободное от работы время, отец приноровился делать для себя и на продажу деревянную посуду – кадочки разных размеров для воды, солений, мёда и др. Я сначала помогал ему делать заготовки, потом и сам кое-что научился мастерить.

С установлением санного пути до ближайших деревень старожилов мы с мамой повезли на санках наши первые бондарные изделия. Местные жители сразу разобрали нашу посуду, просили ещё привозить и как можно больше, а взамен посуды мы нагрузили на санки картошки, сколько могли увезти. Но сохранить в дороге её не смогли: заморозили. Тем не менее, все были рады и мёрзлой картошке.

Так я снова понемногу стал помогать родителям. Теперь к очередному выходному дню у нас снова набирался возок отличных деревянных изделий – посуды, табуреток, на которые мы у старожилов выменивали что-нибудь из продуктов.

В одном из домов на окраине ближайшей деревни хозяева, узнав о нашем бедственном положении многодетной семьи, сочувственно отнеслись к нам и посоветовали родителям меня и Лизу, как самых старших из детей, отправить на сбор подаяния по ближайшим деревням, а на ночлег возвращаться к ним.

Дом у них был двухэтажный, но жили они, видать, небогато. Было их двое – старик и старуха. На здоровье они не жаловались. Старик летом рыбачил, а зимой охотничал. На первом этаже жили какие-то старики-политссыльные. Хозяева называли их «спецами».

Наше материальное положение было настолько тяжёлым, что родители, скрепя сердце, решили воспользоваться советом наших новых знакомых.

Когда просохли таёжные тропы и установилась тёплая погода, мать сшила нам с Лизой две нищенские сумки, со слезами примерила их на нас и отвела к добрым людям. Те приняли нас хорошо, сытно накормили обедом (правда, после того, как сами поели), отвели в чулан за русской печкой с широкой лежанкой, где мы и ночевали.

Утром, попрощавшись с мамой (она отправилась «домой»), мы робко пошли в деревню.

Целый год прожив в тайге, мы отвыкли от обжитых людьми мест и теперь с какой-то радостью смотрели на настоящие деревенские дома, городьбу усадеб, на траву-мураву на обочинах дорог и тропинок. Мы шли и шли вдоль деревни, с удивлением и восторгом смотрели на большие красивые дома (некоторые из них были в два этажа), большие тесовые ворота, на наличники окон, украшенные резьбой по дереву. Во дворах лаяли собаки, кудахтали куры. Всё напоминало нашу родную деревню, хоть и не такую богатую, как эта. По всему видно, что люди здесь живут, не испытывая голода и одеты исправно.

Так и прошли мы всю деревню, не осмеливаясь зайти в какой-нибудь дом. На душе становилось тоскливо, возникало какое-то несправедливо-унизительное чувство, и было стыдно просить милостыню. Однако голод не тётка. На обратном пути зашли в два-три дома, где во дворе не было собак.

После долгих расспросов, кто мы, да откуда и зачем пришли, нам посочувствовали и дали кое-что съестного, экономно расходуя которое, мы прожили два дня. Так через день-два мы ходили по ближним деревням, но во многие дома не решались заходить. Принимали нас по-разному: где с сочувствием, где с враждебностью и презрением.

Однажды мы зашли в небольшую покосившуюся и почти до окон просевшую избушку. В избе была одна старушка. Когда она узнала, кто мы и зачем пришли, покормила нас, чем могла. Пока мы ели, она плакала и, как бы извиняясь, говорила, что больше ей нечем нас угостить. На прощание она пошла в огород, принесла и дала нам по репке. До сих пор вспоминаю этот дорогой, от всего сердца, гостинец!

А в другом месте нас приняли так, что мы еле ноги унесли. Проходили мимо большого дома, где жили, видно, по всему, богато, как раз что-то стряпали, вкусно пахло свежеиспечённым хлебом, да и в окне были видны пышные булки и румяные калачи. Лиза уговорила меня зайти в этот дом: очень уж хотелось поесть настоящего свежего хлеба! Не успели мы закрыть за собой калитку у больших тесовых ворот, как на нас с крыльца закричала пышная хозяйка, вся сама будто из круглых булок и румяная, как калач:

- А ну, проваливайте отсюда! Шатаются тут всякие, спецы несчастные!

Над нашими головами эхом грома загремела натянутая проволока, и на крик хозяйки откуда-то из глубины двора с рычанием, под стать хозяйке, ринулся на нас громадный пёс. Еле мы успели выскочить из калитки, как она захлопнулась за нами, а пёс, встав на задние лапы, пытался достать нас через калитку. Вот тебе и вкусные булки да румяные калачи!

Наш хозяин, приезжая с удачной рыбалки, приглашал нас за стол отведать ухи или жареных карасей. Он часто шутил, посмеивался над нами, но не обижал. Узнав, как мы бежали от дома с калачами, он ободряюще пошутил:

- Никого не бойся, Кузьма! Чёрт сказал: «Кузьму я себе возьму» А баба та из спекулянтов. Остяков на пушнине грабит. И начальство, видать куплено.

Худо-бедно, а лето мы прокормились самостоятельно. В семью вернулись осенью. Дядя Пётр Денисович, человек не без юмора, подвёл итог нашим похождениям: «Смотри, как разъелись на чужих-то хлебах! Даже из-под фуфайки кости не торчат!»

Артель в течение зимы дала немало лесной продукции: клёпки для бочек, заготовок для сельхозинвентаря – черенков для грабель, вил, лопат; для конного транспорта – оглобель, дуг, колёс. Работы, в основном велись в тайге, на открытом воздухе. Зимой срубили вместительный барак для бондарной мастерской. В следующие зимы работали в тепле.

Родители работали вместе на заготовке клёпки. По количеству и качеству изделий с ними мало кто соперничал. В поощрение за успехи в труде, правление артели помогло приобрести корову на две многодетные семьи. Вскоре мы совсем поправились.

Единственное на кордоне старое, тёплое помещение – бывшая казарма – было приспособлено под квартиры председателя промартели, милиционера, контору и, примерно, третью часть отвели под школу (одна классная комната), в ней же проводились общие собрания, позднее там же стали показывать немое кино.

В школу я начал ходить ещё до ссылки, в старой деревне. Там школа была в здании, приспособленном для школы с четырьмя небольшими классными комнатами и комнатой для учительской. Находилась она на окраине села, примерно в 1,5 – 2-х км от нашего дома.

На Деловой Дубраве тоже организовали школу. В первый и во второй классы детей не оказалось – вымерли, в третий записалось три человека, в четвёртый – семь. Все занимались в одной классной комнате с одной учительницей, только наш третий класс сидел на другом ряду. Вскоре в третьем классе нас осталось двое, и учительница мало на нас обращала внимания. Часто, выполнив её задание, мы слушали, что она рассказывала четвероклассникам, решали вместе с ними примеры и задачи, писали диктанты. Где-то после зимних каникул, учительница посадила нас ближе ко всем и стала заниматься с нами по программе четвёртого класса. Так во вторую зиму своей учёбы я закончил 4 класс.

В следующую учебную зиму из-за отсутствия одежды и обуви нигде не учился, потому что в 5 класс надо было ходить за 17 км. В эту зиму помогал отцу делать посуду и возил её обменивать на продукты в деревню.

В 1933-34 учебном году пришлось повторить учёбу в 4 классе, в посёлке Кучи. Каждую неделю вместе с односельчанами, такими же, как я, учениками, приходили домой за продуктами на следующую неделю.

В Кучах была настоящая «типовая» начальная школа с двумя классными комнатами и учительской квартирой. Заведовал школой некто Иван Данилович (фамилию забыл) – человек суровый до самодурства. Всех учеников держал, что называется, в ежовых рукавицах. Мне кажется, что он был из тех, кто сопровождал нас в ссылку.

Запуганные переселением, мы боялись его и замирали при его появлении. Если случалось, кто кто-нибудь не выполнял домашнего задания, того он ставил в угол, оставлял после уроков и не выпускал из школы, пока это задание не было выполнено. При этом Иван Данилович, уходя, строго наказывал без его ведома домой не уходить, сколько бы не пришлось его ждать. Бывало так, что приходилось сидеть до ночи, потому что он или забывал об оставленных, или , где-то задерживался до темна. Жена и тёща его боялись не меньше и ничем не могли помочь, хотя и сочувствовали нам.

Жил я там, на квартире у одного из переселенцев, в избушке из одной комнаты. Мои хозяева, как, и многие из этого сословия, жили впроголодь. Одежда и обувь латанные и перелатанные. Детей у них не было. Выбирать квартиру было не из чего, приходилось мириться, или бросить учёбу, но учёбу бросать не хотелось: жаль было затраченного времени, усилий, и так хотелось учиться!

Поэтому я часто и сам оставался в школе, там готовил уроки или просто так сидел: на квартиру идти не хотелось.

В один из таких дней бабушка (тёща Ивана Даниловича) была в школе одна. Она пригласила меня в квартиру, накормила и стала расспрашивать: кто я, откуда, где живу и как. Я расчувствовался и всё ей рассказал о себе: и что на квартиру мне не хочется уходить, потому что хозяин выманивает у меня или, даже без моего ведома, берёт мои продукты, которые я приношу на себе из дому на целую неделю. Она, очевидно, об этом рассказала Ивану Даниловичу, потому что на второй день он пришёл к моему хозяину и, угрожая ему нагайкой, выматерил его так, что я ещё такого никогда не и нигде не слышал.

С горем пополам прошла и эта зима.

В пятом, шестом и седьмом классах я учился в Белковской семилетней школе. Добрым словом хочется вспомнить замечательный коллектив этой школы во главе с директором Соловьёвым Владимиром Михайловичем. Он и учителя Чернышова Мария Константиновна, Писарец Михаил Иванович, Шестаков Анатолий Васильевич и другие, на всю жизнь оставили во мне яркие образы чутких, душевных, чистосердечных и добрых людей. Мы с большой заинтересованностью и увлечением работали в школьных мастерских, теплице, на небольшом школьном скотном дворе и пришкольном земельном участке. Под их руководством, мы всё делали сами, даже построили ветряной двигатель, который приводил в работу в мастерских токарный станок по дереву, циркулярную и продольную пилы, Обычное и наждачное точила. И никто из них ни разу не попрекнул нас, что мы дети раскулаченных.

В нашей школе было всё так интересно, что мы, выполнив домашнее задание, скорее бежали в мастерскую или теплицу, на скотный двор, или пришкольный участок, где проводили различные опыты.

Результатом нашего труда было бесплатное питание и проживание в школьном интернате. Все продукты, за исключением хлеба и круп, мы производили сами. Овощи и картофель выращивали в теплице и школьном огороде, молоко и мясо получали с нашей «животноводческой» фермы, где, кроме коровы с приплодом, держали кур и кроликов. В столярной мастерской делали скамейки, столы, табуретки и обменивали их в колхозе на хлеб.

Интернат размещался в длинном бараке, перегороженном на несколько изолированных комнат. В одной из них находилась кухня и столовая, в двух других жили учащиеся девочки и мальчики из соседних и дальних посёлков. В субботу после занятий в школе все расходились по домам на выходной и за продуктами.

Дальше всех от школы находилась наша Деловая Дубрава (17 км). Ходили мы втроём: кроме меня, Галя Новокрещёнова, и чуваш Вася Яковлев. Одинаковые трудности сдружили нас, мы, как могли, помогали друг другу. Труднее всех приходилось Гале. Она была худенькая: ноги – спички, часто в дороге падала и застревала в сугробе. Мы поднимали ее , иногда по-очереди несли её заплечный мешок.

Вообще, в интернате жили дружно, несмотря на то, что в комнатах было по 12-14 человек. Чистоту и порядок поддерживали сами. Вместо коек стояли деревянные топчаны, стоявшие торцами к стенам. Посередине, через всю комнату стоял длинный дощатый стол для выполнения домашнего задания.

Возвращались из дома вечером в воскресенье. Каждый хвалился тем, что он принёс, и угощал других.

Продолжить учёбу можно было только в районном селе Парабели, где как раз набирался впервые 8-й класс, и открывалась средняя школа. Новое двухэтажное здание ещё не было готово, занимались в старом одноэтажном, приспособленном под семилетку.

Жить снова пришлось вдали от семьи, на квартире, пока через год-полтора не приспособили какой-то барак под общежитие-интернат. Новая моя квартира отличалась от Кучевской тем, что имела холодную пристройку – сени с кладовкой. Жилое помещение тоже состояло из одной комнаты с русской печью, двумя кроватями, столом и скамейками. Одна из кроватей была в моём распоряжении. Другое отличие было в том, что жилось здесь тоже в тесноте, но не в обиде. Хозяин Дмитрий Безбородов, был добрым, бескорыстным человеком, работал на пристани грузчиком, зарабатывал очень хорошо. Бригада у него была как на подбор: все один к одному – молодые, сильные, рослые, крепкие, дружные на работе и в быту. В свободное время часто собирались у нас, играли в карты, выигрыш обычно пропивали все вместе.

Следующую учебную зиму жил на другой, более устроенной квартире, в доме коренного жителя села, деда Куренкова. Видно по всему, это был до колхоза, зажиточный середняк. Хозяйство крепкое. Хороший крестовый, под железной крышей, деревянный дом, из нескольких комнат, крепкие надворные постройки, огород, небольшой палисадник. Года 2-3 назад семья была большая. А когда ушли в морфлот три сына Куренковых, осталось в семье четыре человека: старики, дочь и сноха. У каждого своя комната. В отдельной комнате поселился и я.

Условия для занятий были отличные: ничто и никто мне не мешал в подготовке к школе, выполнении домашних заданий. Правда, часто ко мне заходил хозяин. Будучи человеком неграмотным, но дотошным и любознательным, он задавал много вопросов. В основном, о природных явлениях: причинах изменения погоды, смене дня и ночи, времён года и др. «Как это всё научно объясняется?» Разумеется, как мог, я подробно ему всё объяснял. Мои объяснения, судя по всему, ему нравились. Вскоре между нами наладились хорошие отношения. Уходя от меня, он почти всегда открывал шкаф, где была целая коллекция заграничных курительных трубок – подарков сыновей. Трубки были из разных стран: Англии, Франции, Швеции, Финляндии, Германии, Голландии. Курил он их по праздникам и другим знаменательным дням. На каждый праздник - особая трубка. Повседневно же он пользовался каким-то сучком-обрубком, мало похожим на трубку.

Доставая трубку по случаю праздника, рассказывал, кто из сыновей, когда и какую трубку подарил. Очень гордился коллекцией трубок и сыновьями, несмотря на то, что иногда они его, пьяного и буйного связывали верёвками по рукам и ногам, и укладывали под лавку.

Я тоже старался не попадаться на глаза пьяному деду, но однажды мы с бабкой не успели скрыться, как он с угрожающим матом и каким-то жутким воем ворвался в прихожую и пошёл на старуху. Она дико закричала, прижавшись спиной к печке. Я вышел из своей комнаты. Дед увидел меня и растерялся. Встретить меня он не ожидал, отступился от старухи, замолчал виновато, улёгся на широкой лавке и через несколько минут захрапел.

Убедившись, что он заснул и больше нам не угрожает, я пошёл по своим делам. Не успел я выйти за ворота ограды, как услышал крик из окна. Меня зовёт старуха, чтобы я вернулся: дед опять забуянил. Пришлось вернуться, хотя я совершенно не надеялся на свою силу и ловкость, чтобы как-то справиться с ним. Однако, увидев меня, дед снова остановился, постоял немного и пошёл на кровать. Теперь он улёгся окончательно. Но старуха меня не отпускала.

Зато на другой день дед с похмелья только кряхтел, а старуха ходила вокруг него, когда он сидел на лавке, и то с одной, то с другой стороны прижимала его голову ухватом к стене, как чугунок.

Последнюю зиму учёбы я жил в бараке-интернате при средней школе. Общежитие на 30 человек состояло из 6 комнат на 4-6 человек каждая, половину из них занимали юноши, другую – девушки. Домашние задания и подготовку к урокам делали в комнатах.

Свободное время проводили в обширном общем коридоре, где занимались кружками художественной самодеятельности, в которых по очереди готовила представления каждая комната. В программы входили шутки-прибаутки, декламация стихов, басен, постановка сценок-интермедий, коллективные игры и танцы под гармонь-двухрядку Васи Пархацкого. Каждый был зрителем и исполнителем. Никаких ссор, тем более драк не было, как и скуки от безделья. Все были заняты учёбой, подготовкой к вечерам и их проведением. Надеяться было не на кого и не на что: современных средств массовой информации не было и в помине, кино тоже было редкость. Так что мы занимались самовоспитанием.

За это время наша семья, правда, не прибавилась, но зато все подросли, семейные расходы увеличились. А деньги зарабатывал только отец, мать занималась домашним хозяйством.

По причине перемены работы отца в 1938 году семья переехала в Новиково – в одно из отдалённых сел района, и я оказался ещё дальше от семьи. Теперь дома бывал только в летние, да зимние каникулы. Расстояние в 100 км преодолевал пешком и зимой и летом. Правда летом можно было добираться по реке на катере, но , во-первых, нужны были деньги на билет, во-вторых, на дорогу по воде уходило 4-5 дней, а пешком по «таёжному тракту» (так называли просеку в тайге, по которой на лошадях можно проехать только зимой) я доходил за полтора два- дня. Большей частью дорога проходила по безлюдной тайге, движение по ней было очень редким. Обычно идти приходилось одному, редко когда найдётся попутчик.

Новый 1940 год мне захотелось встретить в кругу семьи – с родителями, сёстрами и братом, провести зимние каникулы дома. Утром 30 декабря отправился в путь. Погода была на редкость удачная для похода: ни снегопада, ни метели и мороз умеренный – не более 10-12 градусов. Дорога наезженная, ровная. За день прошёл более половины пути и заночевал в посёлке Карза. Ночью была оттепель и снег стал вязким и липким. До постоялого двора на Двадцатом километре дошёл нормально, если не считать, что одежда на мне изрядно отсырела, а сапоги и портянки вообще были мокрые. До дома оставалось ещё 20 км, а короткий день был уже на исходе, да и так хотелось скорее встретиться с родными, что я решил наскоро перекусить, совсем немного отдохнуть и снова в путь. Перед выходом переобулся, заменил на ногах газеты – между ногами и портянками навёртывал бумагу. Валенок у меня в то время ещё не было. Впервые я их приобрёл, когда самостоятельно стал работать. А пока летом в жаркую погоду носил ботинки, а зимой – сапоги.

Пока я находился на постоялом дворе, тучи, на небе рассеялись, стало ясно, потянуло прохладой с севера. Через 1,5-2 часа мороз начал крепчать, снег под сапогами – звонко поскрипывать. На дороге в редколесье по ветру змейками поползли струйки сухого снега. Скоро во многих местах дорога уже была переметена плотными, небольшими, снежными заносами. Идти стало трудно: сапоги скользили, одежда обледенела. Когда стало совсем темно, небо покрылось яркими звёздами, ветер стих, а мороз с каждым часом становился злее. Рукавицы и сапоги совсем одеревенели. Но руки и ноги при ходьбе не мёрзли.

Идти оставалось 6-7 км, отдыхать негде, да и некогда, а сесть на снег, привалившись к какому-нибудь дереву – значит заснуть и замёрзнуть. Поэтому продолжаю переставлять ноги, а они будто в гипсе по колено. При каждом шаге – опора сначала делается на пятку, потом на носок: в щиколотках ноги не двигаются, будто скованные. Поэтому походка какая-то кукольная, дёргающаяся.

Остаётся взойти на последний пригорок, а там уж будут видны огни деревни. Ветер совсем стих. Лес молчит и только эхом отзывается на скрип шагов.

С пригорка идти по небольшому уклону вниз стало легче, да и настроение поднялось от вида огоньков в тёплых избушках.

По улице на накатанной обледенелой дороге ледяные сапоги совсем не держали меня, падал, от усталости еле поднимался. Над крышами домов столбиками вверх от труб вились дымы. Вот и наша ограда. Дверь в сени ещё не заперта. Вхожу в сени, стучу сапогами-колодками, открываю дверь и кулём валюсь на пол.

Сёстры бросаются меня раздевать. Стащили с меня обледенелую одежду. Сапоги снять не смогли. Они покрылись белым инеем, от них на пол сползал лёгкий холодный туман. Пришлось оттаивать в тазу с горячей водой. Все думали, что я обморозил ноги. Пока грелась вода в чугуне, я сидел на кровати в каменных сапогах. И только теперь стал ощущать в ногах холод, они стали мёрзнуть. Оказывается, портянки тоже застыли. Понемногу оттаяли сапоги и их кое-как стянули с ног. Тотчас я засунул ноги в тёплые старые и единственные в доме валенки, разомлел в тепле и скоро заснул.

Как ни тяжела была экономика нашей семьи, родители, как могли, поддерживали моё желание, во что бы то ни стало закончить 10 классов. Никто в нашей родне не имел такого образования. Мало кому удавалось окончить начальную школу, некоторые кое-как умели читать и писать, а многие были и совсем неграмотные.

В то время на нас, окончивших среднюю школу, смотрели как на образованных людей, и у местного населения мы пользовались особым почётом и уважением. Было видно по всему, что отец гордился мною, он даже некоторое время разговаривал со мною на «Вы».

В районном селе Парабели наш десятый класс был первым выпускным. К финишу 10 класса нас осталось всего 18 человек. Многие из-за материального недостатка были вынуждены бросить школу, пойти на работу, помогать родителям.

Надо сказать все оставшиеся учились хорошо. Здесь, как и в Белковской школе, времени для «ничегонеделанья» у нас не оставалось.

В 1940 году в Парабельской средней школе состоялся первый выпуск десятого класса. В то же лето, по просьбе и настоянию районо, почти весь наш класс был принят учителями и направлен на работу в начальные и семилетние школы сёл района.

При распределении учли место жительства родителей, и меня направили работать, что называется домой – в Новиковскую неполную среднюю школу.

Наконец-то с осени буду самостоятельно работать, получать зарплату и отдавать её родителям, чем, в какой-то мере, помогу продолжать учёбу сёстрам и брату! Конечно, помощь эта будет вначале незначительная, потому что неприлично приходить в класс преподавателю в заношенной одежде, придётся кое-что купить.

На питание расходов почти не было: все продукты, кроме хлеба, были свои. Первая зарплата ушла на обновы: костюм, туфли, рубашки. В первую зиму работы, купил пальто, ушанку и валенки, кое-что из верхнего и нижнего белья. Таким образом, я становился более-менее прилично одетым.

За неимением других свободных часов мне, «кулацкому» сыну, пришлось преподавать в 5-7 классах историю, в том числе и советскую. Меня чаще других проверяли всевозможные инспектора, не веду ли я антисоветской пропаганды? Но ничего не обнаруживали и оставили меня в покое. Правда, когда я говорил о коллективизации, тут мой голос иногда прерывался. Но я принимал тогда, всё что случилось с нашей семьёй, как досадное недоразумение. Не мог же я считать своих родителей, да и других ссыльных, кулаками. Все они были честными и трудолюбивыми крестьянами. Даже явную несправедливость по отношению к ним они приняли безропотно, как судьбу. Кулаков я, да и мои сверстники, воспринимали в образе тех, кто убил Павлика Морозова, мрачных и звероватых людей с винтовочными обрезами под полой, творящих всякие козни Советской власти. И с такими, конечно же, нужно было бороться. Однако за всю свою жизнь я таких кулаков не встречал и сейчас понимаю, что это был просто пропагандистский трюк, чтобы оправдать миллионы загубленных «щепок».

Мои родители, да и многие спецпереселенцы надеялись, что недоразумение выяснится, им разрешат вернуться в родные сёла, возвратят имущество. Но шёл уже девятых год со дня нашей высылки, а ничего для нас делать не собирались, не разрешали никому покидать места ссылки, нас не принимали в комсомол. Правда, перед войной уже, начались кое-какие послабления.

Мне, например, удалось поступить на заочное отделение в Томский пединститут. В области не хватало учителей, и в институт принимали всех, не глядя на социальное положение. Вот и моя невеста, с которой я познакомился в 1941 году, Лидия Ивановна Николаенко прибыла в Нарым по комсомольской путёвке для работы с политически несознательными элементом, т. е. с нами. Хотя сама она была дочерью репрессированного «врага народа». Родилась в г. Тайга Кемеровской области. Её отец – Николаенко Иван Сергеевич – был мастером на все руки. На производстве его ценили, как лучшего производственника-железнодорожника, рационализатора и изобретателя. Он был удостоен патентов на несколько изобретений железнодорожного инвентаря для ремонта и эксплуатации железнодорожных путей. В свободное время выделывал кожи, овчины, держал скот и пасеку.

Семью из 8 человек обеспечивал всем необходимым. И вот кому-то показалось завидно, что такая большая семья не бедствует, живёт в достатке. Кто и о чём мог сочинить донос? В августе 1937 года И.С. Николаенко был осуждён по статье 58-8 УК РСФСР, выслан под конвоем в неизвестном для семьи направлении и без права переписки с ней. Реабилитирован 10 июня 1958 года. И только после этого стало известно из свидетельства о смерти, что он умер в г. Кемерово «от упадка сердечной деятельности» 20 марта 1942 года.

Очевидно, с таким же диагнозом закончил жизненный путь и мой дед Шмаков Галактион Кириллович, репрессированный в 1932 году. По устному свидетельству моей тёти (его дочери) Фёклы Галактионовны, умер он от голода и физического истощения в каком-то леспромхозе, на заготовке леса. Так что с Лидой мы были родственные души, и вскоре наша дружба переросла в любовь. Вместе мы встретили известие о войне. Помню митинг и то, как все ребята и девчата пошли записываться в военкомат. Тут было не до обид. О фашистах мы кое-что слышали и читали, правда, в то время между их зверствами и делами доморощенных фашистов мы не проводили аналогий. Пошёл в военкомат и я. Но таких, как я, не призывали. В начале войны нашему контингенту спецпереселенцев не доверяли и оставили в резерве. Возможно, это, как я теперь понимаю, спасло многим из нас жизнь, ведь первых год войны был самым кровопролитным. Но тогда жгла сердце обида. Мы вновь оказались неполноценными.

Так что 1941-42 учебный год я работал в школе, в посёлке Тарск, в 12 км от дома. Посёлок немногим более полусотни дворов, но школа в нём «типовая» из двух классных комнат, учительской квартиры, вместительного коридора, где проводились занятия по физкультуре, новогодние ёлки и другие общешкольные мероприятия.

Было у нас всего четыре класса по 5-7 человек в каждом. Я был и за единственного учителя и за заведующего.

Одних планов уроков составлял 16-20 на каждый день, занятия в полторы смены – два первых урока с первым и третьим классами, следующие два урока со всеми четырьмя и последние два урока со вторым и четвёртым классами. Проверка тетрадей, подготовка к урокам… Свободного времени опять – ни минуты!

А война затягивалась, и я предчувствовал, что скоро призовут и меня.

В один из выходных дней, мы с Лидой решили расписаться. Регистрация брака состоялась 2 февраля 1942 года. Самый разгар зимы. День выдался с крепким 45-градусным морозом. Воздух, казалось, застыл и плотной массой повис над землёй. Однако это не помешало доброжелательным односельчанам отправить меня в крестьянской кошовке, в упряжке с лучшим колхозным рысаком, за 20 с лишним вёрст, на регистрацию брака в Старицынский сельский совет. По пути заехали за невестой в детдом, где она работала воспитательницей. Нас закутали в овчинные тулупы, на место ямщика сел сам председатель колхоза товарищ Полторацкий, и «свадебный поезд» тронулся в путь.

Кстати, свидетельство о браке оказалось за номером 2 от 2.02.1942г. Все числа чётные! И нас уже двое! И пусть чётное число нашей семьи сопровождает нас всю жизнь!

Уходя на фронт, в июне 1942 г. Я был уже твёрдо уверен, что оставляю двоих. К концу совместной супружеской жизни у нас было четверо детей, шестеро внуков. Пожелание чётного числа членов семьи сбылось и устойчиво держалось до самой смерти матери и бабушки. Умерла она скоропостижно от ишемической болезни сердца 20 декабря 1988 года в возрасте 65 с половиной лет.

При возвращении с регистрации заехали к моим родителям, и «отпраздновали» в полном смысле безалкогольную свадьбу.

К свадьбе, как таковой, никто не готовился, для всех она явилась неожиданностью. Да за неимением в то время средств и времени, это было в порядке вещей. (Вот уж, поистине, «бедному жениться и ночь коротка») На «свадебном» столе не было хмельного, за столом – званых гостей. Даже отец, будучи где-то в командировке, приехал только-только к «свадебному» столу.

А вскоре меня забрали на фронт. Но это уже другая страница жизни, о которой я когда-нибудь напишу, если успею. Скажу только, что дети «кулаков» сражались за русскую землю достойно, участвовали во многих тяжёлых боях, и не один сложил там голову. Как мой младший брат Савелий Маркиянович, 1925 года рождения, награжденный посмертно орденом Отечественной войны 2 степени. Или вернулись с фронта израненными, как мой отец (он так и умер с осколками вражеской мины).

* * *

Побывал я недавно в родном селе Шмаково. Всё те же пыльные улицы, покосившиеся заборы. Есть новые дома, но есть и старые, ещё дореволюционной постройки. Ни одного метра асфальта, поля распаханы почти до крылечек. И не радуют глаз электрические провода, да телевизионные антенны. А ведь со дня революции минул почти век. И всюду какие-то стройки и перестройки, разбросанные брёвна и металлический лом, занавоженные усадьбы. Невысок и урожай, как рассказали мне местные жители – 10-12 ц. с га. И это село вблизи райцентра, а что же делается в глубинке? Из двухсот сёл, существовавших в 20-е годы, осталось около 20, в основном на центральных усадьбах. Из населения – 50% пенсионеры. Скоро сюда придёт железная дорога. Но не для удобства жителей, а чтобы поскорее вывезти остатки тайги, искалеченной на многие десятки вёрст местным леспромхозом. Пусто в магазинах и пусто на душе у многих местных жителей. Так во имя чего же проводились эксперименты над природными хлеборобами и земледельцами? – часто спрашиваю себя. И не нахожу ответа.

Уже в перестроечное время попытался навести справки о причине ареста отца в 1928 году и деда Галактиона Кирилловича, умершего от голода в Озёрском леспромхозе. В последней инстанции – КГБ – мне ответили, что среди осуждённых мои родственники не значатся. Что же это за страна такая, где человек может исчезнуть бесследно, как будто и не было его на земле? Но ведь они были, как были миллионы крестьян, удобривших своими останками болота ВАСЮГАНА и КОЛЫМСКУЮ ТУНДРУ. Во имя чего?

Мне уже недолго осталось жить. Дети и внуки часто спрашивают меня, как быть дальше, на что надеяться? Что я могу ответить? Жить нужно в добре и труде. А мы озлобились и обленились. Конечно, народ в этом винить нельзя. Но теперь, пройдя такой путь, он должен взяться за ум. И не верить никаким призывам, в какую бы сказочную даль они ни звали. Ценить дела, а не слова.

Почему-то мне кажется, что в ближайшее время люди из городов потянутся к земле. И власть должна помочь этому тяготению. Если она, действительно, желает народу блага. И там, в земных трудах водворится у людей душа на место, станет добрее и отзывчивее. Русский человек – природный земледелец. Отрывая его от земли, уничтожали Русь. Но я верю, что всё распылено и уничтожено. Труден путь к возрождению. Но пройти его нужно. А терпения нашему народу не занимать. Сама жизнь доказала….

Г. Барнаул, 1980-1990 гг.