На волнах памяти. 1883-1918

НА ВОЛНАХ ПАМЯТИ 1883 – 1918 (Часть 1-я)

АНДРЕЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ УЧИЛИЩЕ

Ужель мечтательная Шура

Не оставляла у окна

Вам краткий адрес для амура:

«В.О. 7 л. д. 20-а?»

Николай Агнивцев. 1923 г.

На 7 линии Васильевского острова напротив Андреевского рынка привлекает внимание дом № 20, в стиле классицизма. Здесь когда-то находилось Андреевское городское училище, построенное в конце 18 столетия по типовому проекту Ф.И. Волковым. Это единственное здание народного училища, сохранившееся без перестройки с XVIII века. На первом этаже располагались квартиры учителей, на втором этаже – классы1.

Среди педагогов этого училища были люди, оставившие значительный след в истории России. Так, в 1860-х годах здесь жил и преподавал Закон Божий революционер С.Г. Нечаев, автор печально знаменитого "Катехизиса революционера". А в начале XX-го столетия арифметику здесь преподавал и был инспектором училища Федор Кузьмич Тетерников, видный представитель декадентского направления в русской литературе и русского символизма, писавший под псевдонимом Федор Сологуб (1863-1927)2. Он получает в этом доме казенную квартиру. Литератор Константин Эрберг вспоминал: «…дом был двухэтажный; визжавшая входная дверь на лестницу захлопывалась при помощи блока… Сологубовские чтения привлекали к нему многих. Число слушателей и друзей Сологуба увеличилось, притом значительно, так что маленькая квартира его не вмещала всех его воскресных посетителей». Среди них были: З. Гиппиус, Д. Мережковский, Н. Минский, А. Волынский, А. Блок, М. Кузмин, В. Иванов, С. Городецкий, А. Ремизов, К. Чуковский; из Москвы приезжали Андрей Белый, В. Брюсов. Постоянный участник поэтических вечеров Георгий Чулков вспоминал:

«Сологуб был важен, беседу вёл внятно и мерно, чуть-чуть улыбаясь. Он любил точность и ясность и умел излагать свои мысли с убедительностью математической. Чем фантастичнее и загадочнее была его внутренняя жизнь, тем логичнее и строже он мыслил. Он в совершенстве владел техникой спора. Самые рискованные парадоксы он блестяще защищал, владея диалектикою, как опытный фехтовальщик шпагою» 3.

Угощал Федор Кузьмич гостей яблочной пастилой – он её очень любил. Андрей Белый вспоминал: «…выходил старичок, лысый, белый, с бородкой седой и шишкой у носа прямого, в пенсне; ему было лишь 43 года; казался же древним; он вел себя жутковато…»

А ещё этот дом на 7 линии Васильевского острова воспет в одном из лучших стихотворений поэта Николая Агнивцева, посвященных Петербургу:

… / Ужель мечтательная Шура / Не оставляла у окна / Вам краткий адрес для амура: / «В.О. 7 л. д. 20-а?» / …

В июле 1907 года на должность инспектора Андреевского училища был назначен надворный советник Николай Александрович Преображенский4.

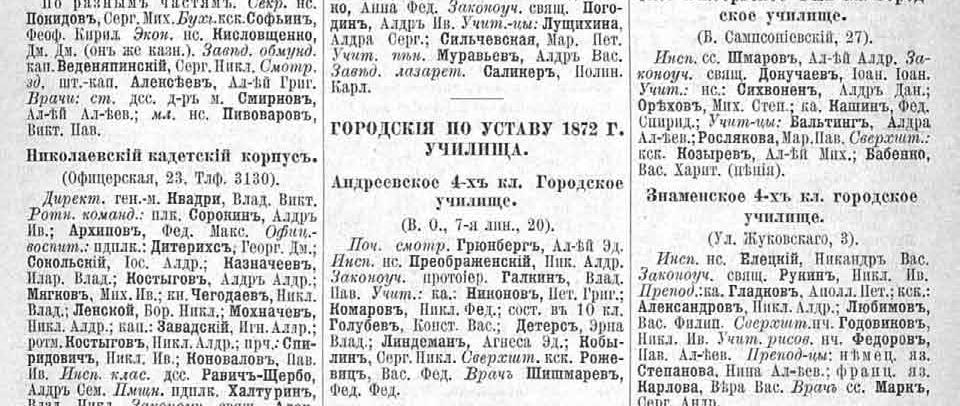

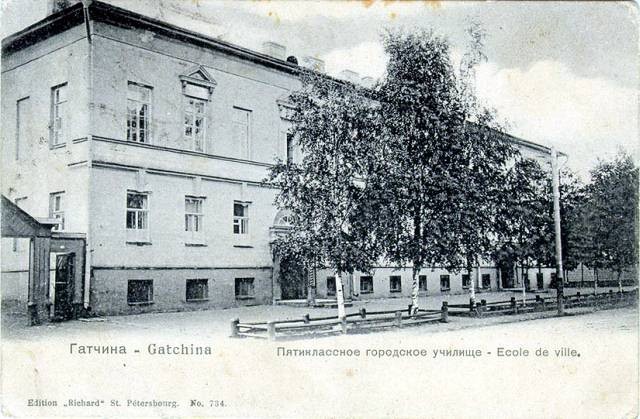

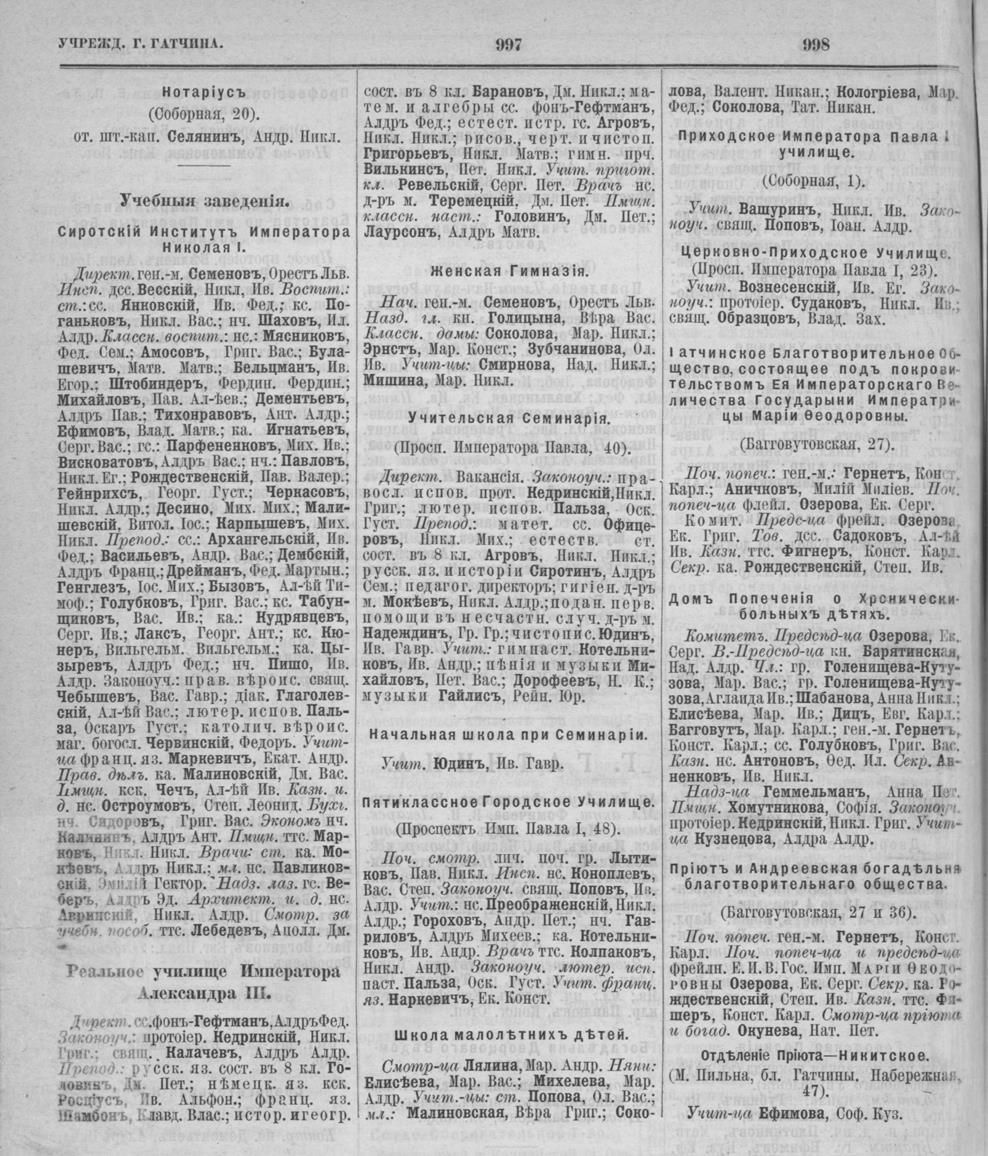

Его дочь, Татьяна Николаевна (1901-1992) вышла замуж за двоюродного брата нашего отца Валериана Петровича Родюкова, Алексея Ивановича Волкова (1900-1938) и стала сибирячкой5. Родилась она в Гатчине, пригороде Петербурга. С 1898 года Н.А. Преображенский был учителем в Пятиклассном Городском училище6. Оно находилось на Большом проспекте, который был переименован в 1896 году в проспект Императора Павла I. Ещё до основания Гатчины как города по трассе нынешнего проспекта 25 Октября проходила важная дорога от Петербурга на Псков, которая носила названия «Порховская дорога», «Двинская дорога», «Смоленская дорога». С конца 1780-х годов за ней закрепилось название «Большой проспект», при этом началась её застройка. В 1896 году в связи со 100-летием Гатчины Большой проспект был переименован и стал называться «проспект Императора Павла I»7.

Из справочника «Весь Петербург» узнаем, что он также преподавал в Гатчинской начальной школе при учительской семинарии8 и, что его жену звали Анисья Петровна (Весь Петербург на 1904 год». С. 529: «Преображенская Анис. Пет. ж. нс. Гатчина, Пр. имп. Павла I, 48).

Фамилия Преображенский изначально была распространена среди русского духовенства и считалась малочисленной9. Однако, как правило, в семьях священнослужителей воспитывалось много детей, и каждый наследовал родовое имя. Со временем фамилия распространялась и начала употребляться независимо от сферы деятельности.

Было интересно узнать, какое учебное заведение окончил Николай Александрович? Где он начал свою педагогическую деятельность, прежде чем попасть в Петербург?

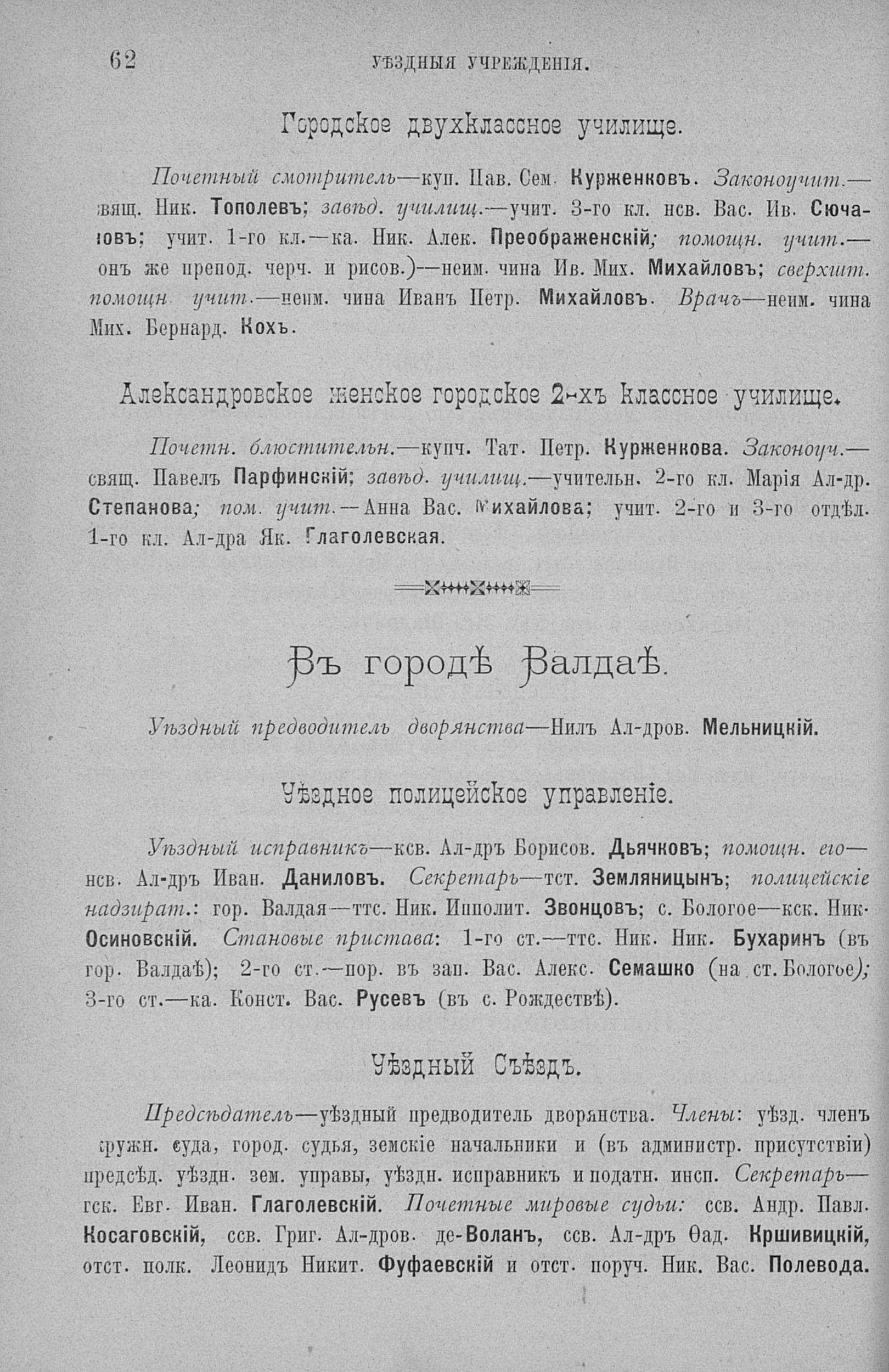

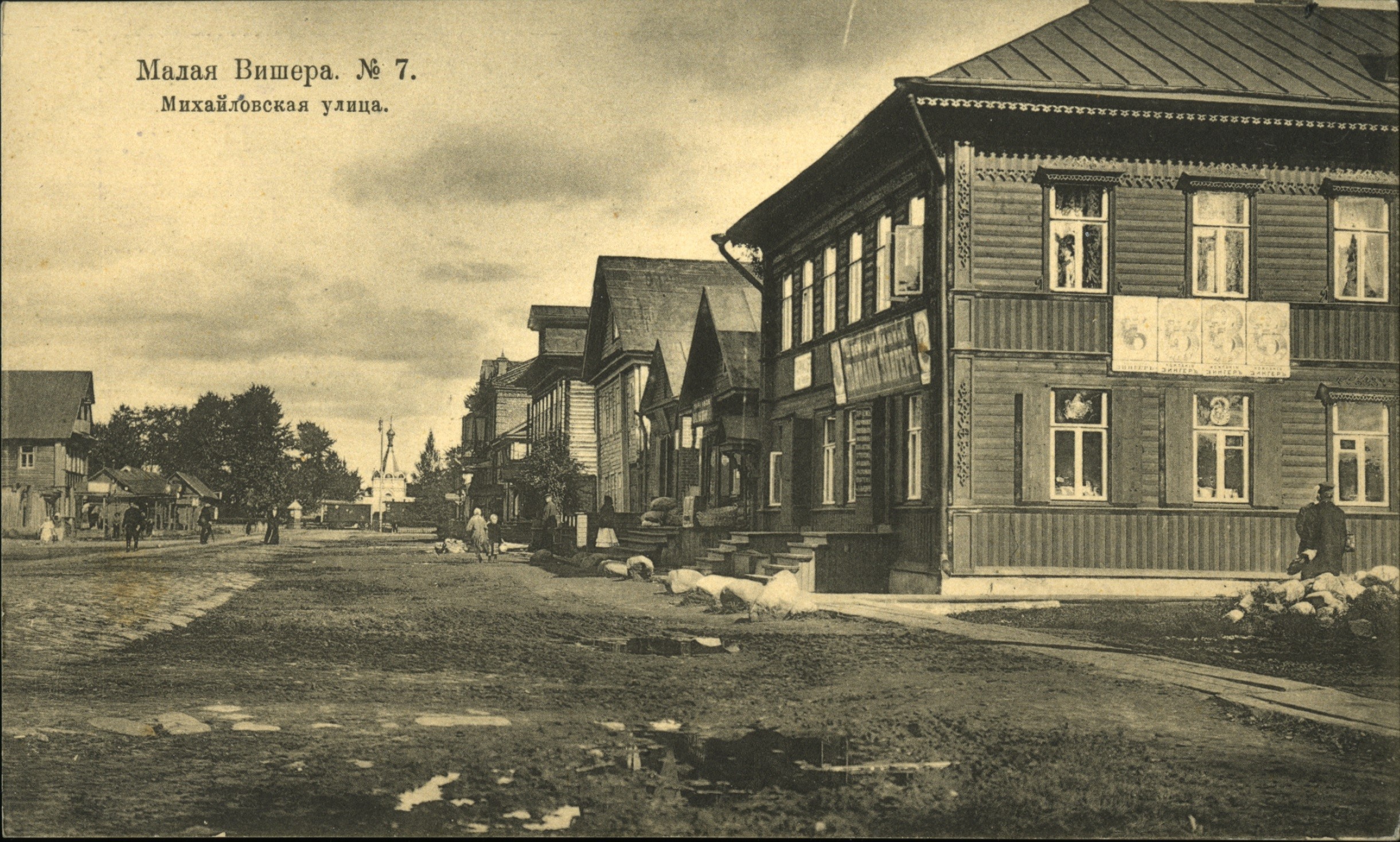

Просматривая «Памятные книжки Новгородской губернии»10 удалось установить: с 1895 по 1898 год Н.А. Преображенский служил учителем в городском двухклассном училище посада Малая Вишера.

Дата образования города Малая Вишера 1843 год. По историческим меркам возраст города невелик, но среди своих провинциальных сверстников славится своим богатым историческим прошлым11.

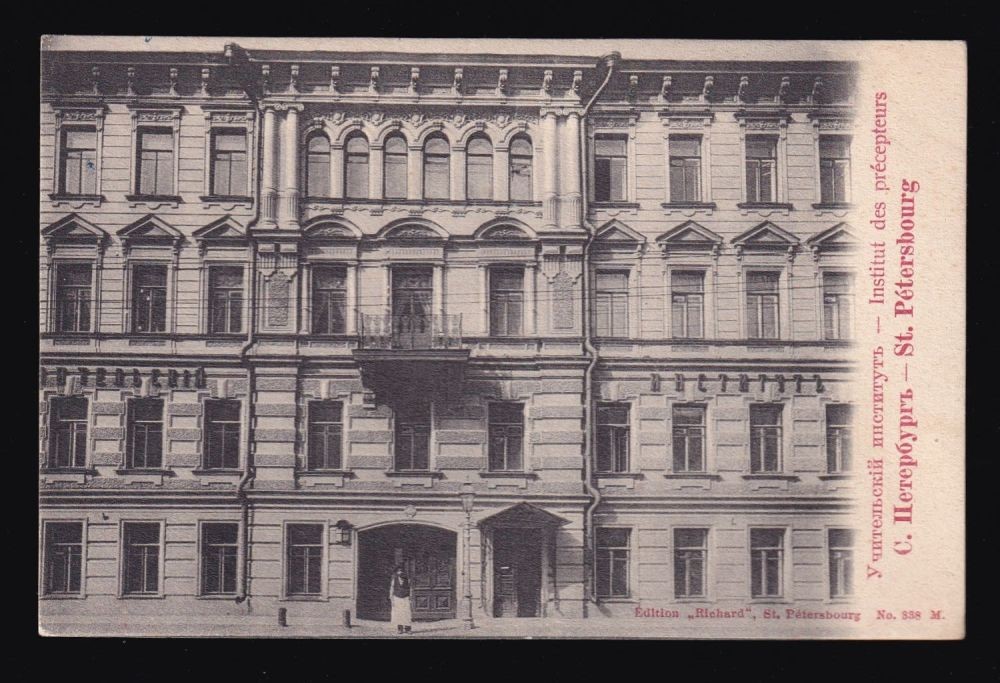

1897. С.-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УЧИТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

«27 февраля 1871 г. министр внес в Государственный совет представление с проектами положений и штатов городских училищ и учительских институтов. Для их рассмотрения в марте 1871 г. император приказал учредить при Государственном совете Особое присутствие под председательством графа С.Г. Строганова. После рассмотрения проектов в Особом присутствии в мае 1872 г. они были внесены на обсуждение общего собрания Государственного совета. Оно одобрило их и постановило передать проекты положений на утверждение императора. Александр II утвердил Положения о городских училищах и учительских институтах 31 мая 1872 г.»12

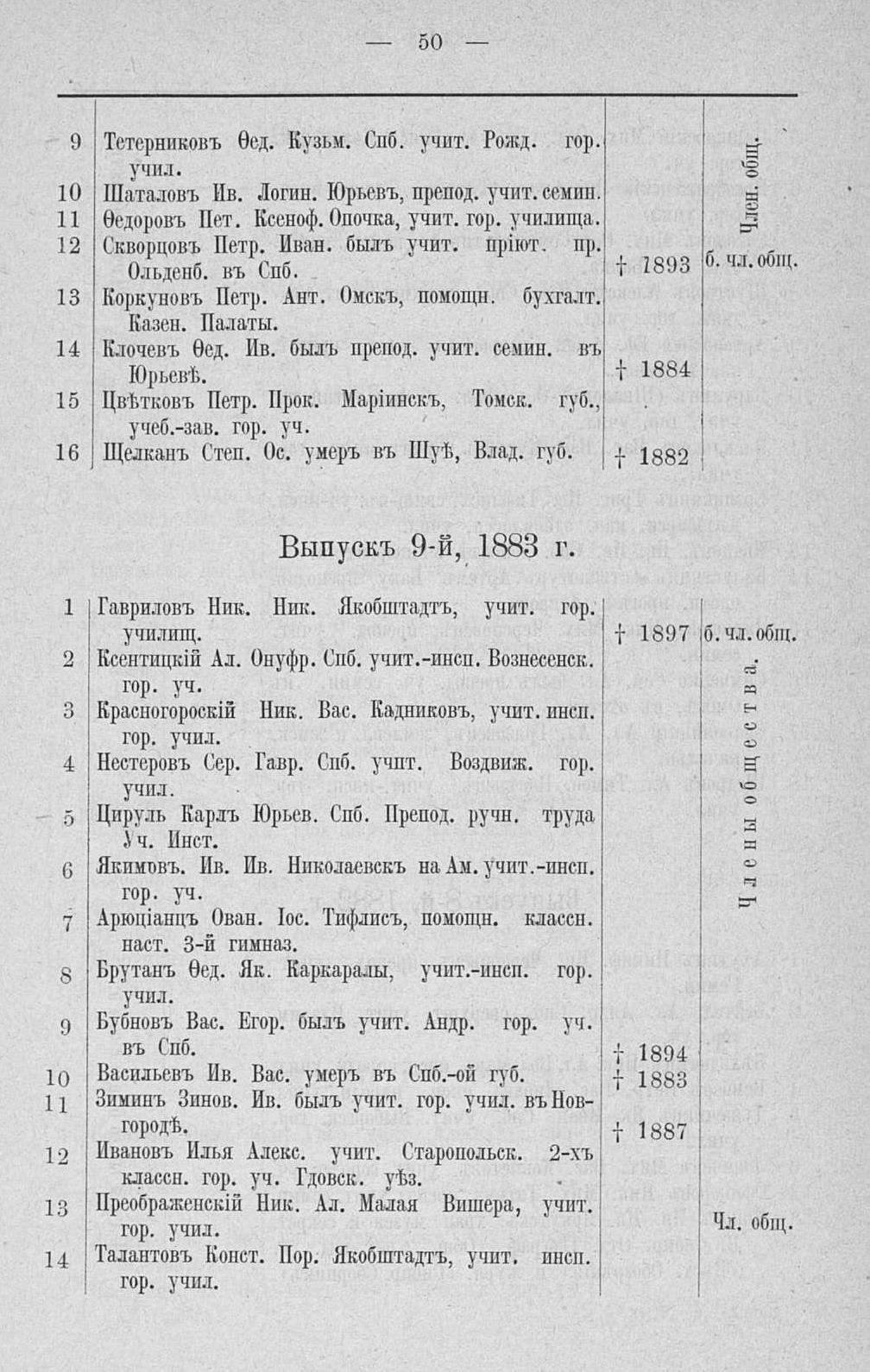

В юбилейном издании рассказана не только история возникновения института, но и представлены списки выпускников. Н.А. Преображенский окончил институт в 1883 году (9-й выпуск), состоял в Обществе вспомоществования нуждающимся воспитанникам института.

В учительские институты принимались молодые люди «хорошей нравственности» с 16 лет после предварительного испытания, а окончившие курс в гимназиях, духовных семинариях - без экзамена. Воспитанники институтов освобождались от всех повинностей. Каждый из стипендиатов Министерства народного просвещения должен был после окончания института прослужить 6 лет учителем, в противном же случае он обязан был возместить убытки по своему содержанию из расчета 150 руб. в год. Это требование к выпускникам подсказало дальнейший ход поиска. Стало понятно, что Николай Александрович до преподавания в городском училище Малой Вишеры (Новгородская губерния), служил в другой губернии.

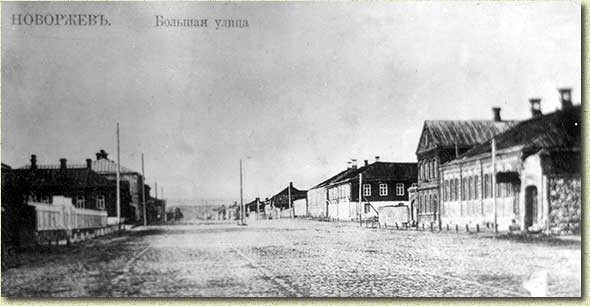

НОВОРЖЕВ

Есть в России город Луга

Петербургского округа;

Хуже не было б сего

Городишки на примете,

Если б не было на свете

Новоржева моего.

А.С. Пушкин

«Готовясь к чтениям, мы перелистали историю Новоржева и были приятно удивлены обилием исторических персонажей и событий, связанных с этим маленьким городом Псковской области (население Новоржева немного превышает 3000 жителей). Новоржевский район расположен по соседству со знаменитыми Пушкинскими горами.

Правая сторона. 3-й дом слева, 2-ой этаж которого деревянный - трактир Котосова

Фото Филимонова Н.И. 1907 г.

В начале XIX века дорога из Петербурга в родовое имение Пушкиных Михайловское пролегала через уездный Новоржев, и в гостинице Д.С. Котосова великий поэт часто останавливался в ожидании перекладных лошадей, да и впоследствии, живя в Михайловском, не раз посещал соседний Новоржев»14.

«История Новоржевского края уходит вглубь веков. В конце XIV века новгородцы поставили на своем южном русско-литовском рубеже крепость Ржеву, которая в результате многократных разорений иноземцами, впоследствии, стала называться Ржева пустая...»15

«Маленькие города России… их так много на карте нашей страны: неприметные, но с потрясающе красивой природой и неповторимой историей. Одним из них является Новоржев, расположенный в самом центре Псковской области. Псковская Венеция, что раскинулась меж двух озёр. Ещё князь Голицын в 1905 году говорил: “Псковская губерния жемчужина Северо-запада России, Новоржевский уезд его сердцевина”»16.

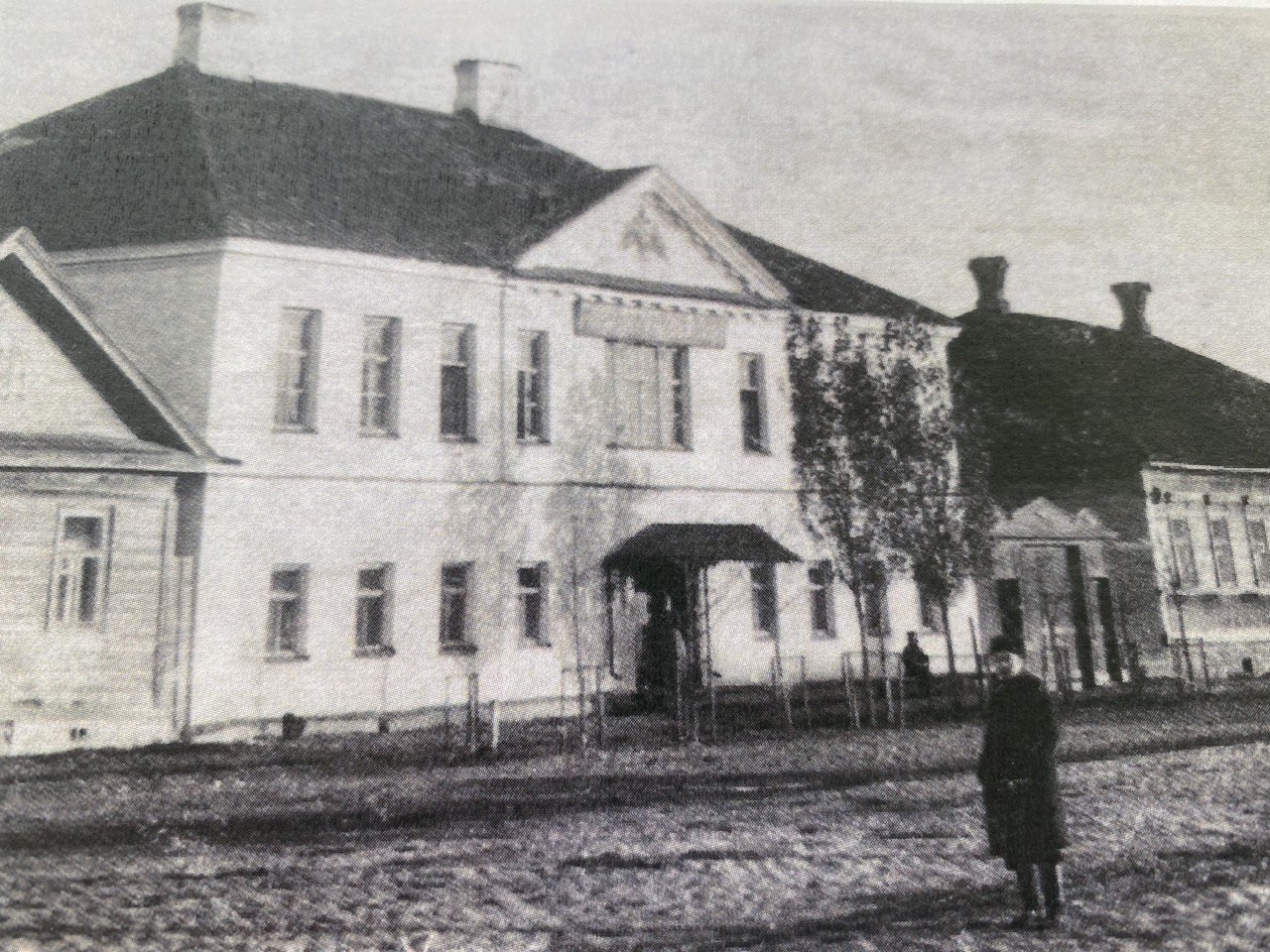

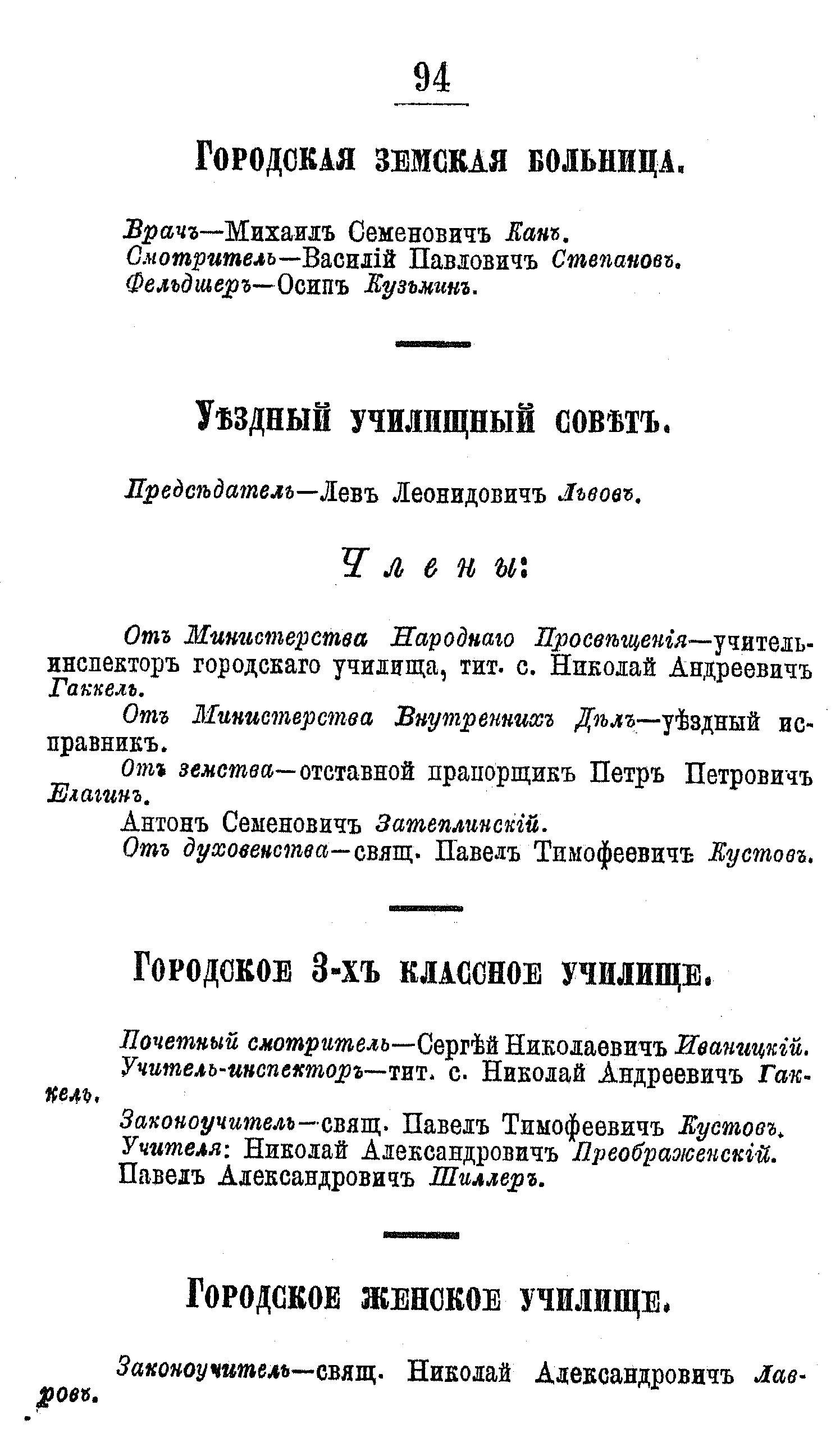

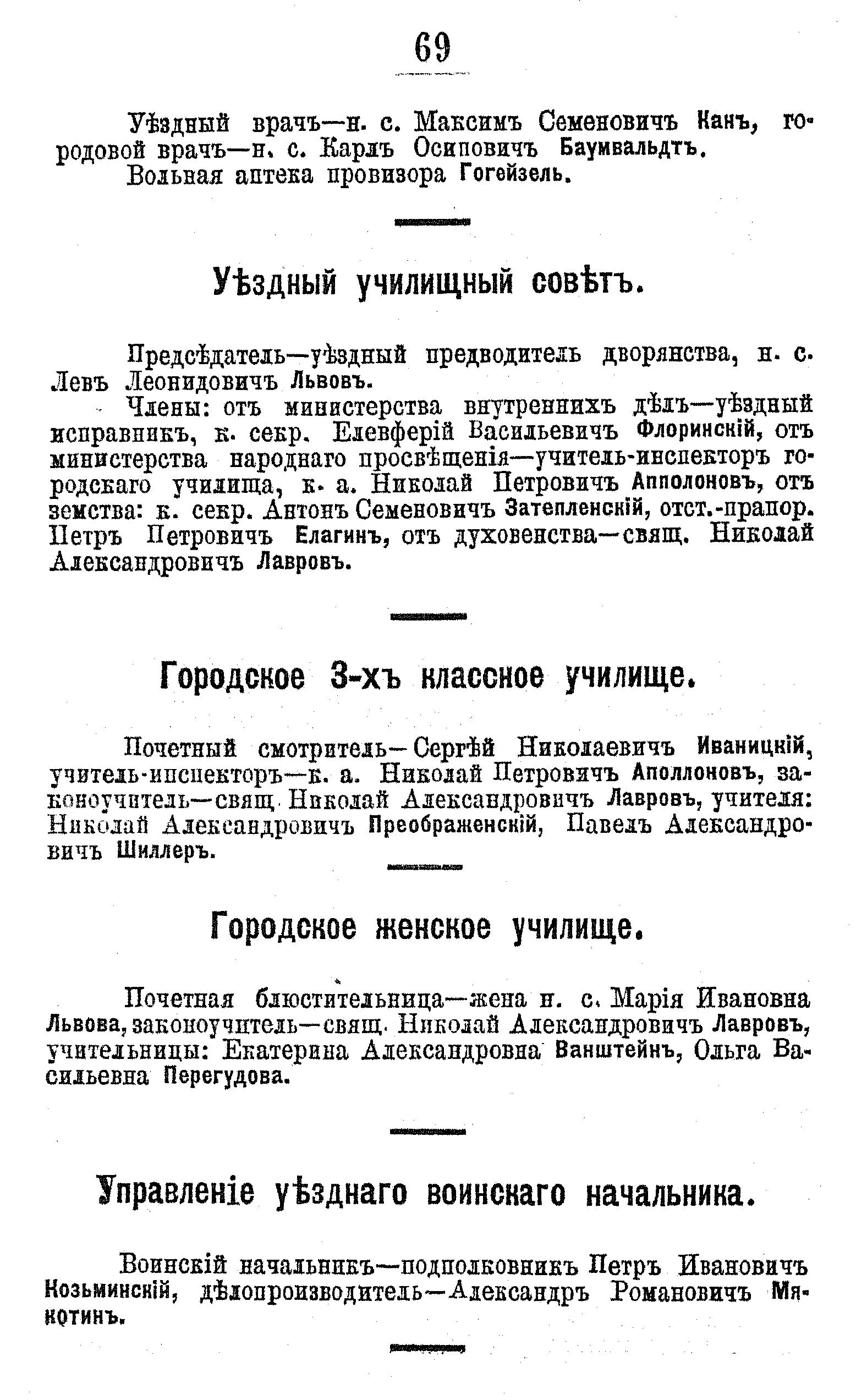

Вот в этом маленьком городе Псковской губернии и начал свою педагогическую деятельность в 1883 году Николай Александрович Преображенский (будущий отец Татьяны Николаевны Волковой, ставшей сибирячкой).

Новоржевское Уездное училище было открыто 5 ноября 1814 года. Ревизор Мантейфель в 1829 году о нём отметит: «Уездное училище столь ветхо, что ученики подвластны всякой непогоде». В том же году первая городская Дума в своём постановлении запишет: «Для устройства лучшего порядка в уездном училище к образованию юношества преподаванием наук незамедлительно истребовать учителей по неимению оных в Новоржеве».

Из памятных книжек Псковской губернии разных лет по г. Новоржеву.

Из фондов Российской национальной библиотеки

Несмотря на ироничное стихотворение Александра Сергеевича, новоржевцы гордятся тем, что их городок увековечен великим поэтом – много ли еще в России городов удостоились ласкового пушкинского «мой»…

В Новоржеве, у здания городской администрации, жителей и гостей города приветствует памятник императрице Екатерине II, по указу которой в 1777 году и был основан город Новоржев.

Памятник был открыт в честь 225-летия города Новоржева 18 августа 2002 года. Находится в центре города на улице Германа, которая первоначально называлась Екатерининской19.

История родного края всегда притягивала, и будет притягивать к себе умы людей, небезразличных к судьбе своей страны. Испокон веков местные краеведы, точно мозаику по крупицам собирая свидетельства прошлого, дарят нам поистине бесценное богатство – помнить свои корни21.

Примечания

116 февраля 1781 г. именным указом Екатерины II было учреждено и 6 августа 1781 г. открыто Андреевское народное училище для мальчиков и девочек. Училище располагалось вблизи церкви Св.Апостола Андрея Первозванного и находилось в ведении Приказа общественного призрения (с 1805 г. - Министерства народного просвещения). 5 августа 1786 г. оно было преобразовано в Малое народное двухклассное училище, в 1805 г. - в уездное двухклассное, а в 1831 г. - в уездное трехклассное училище с приходским классом.

В 1862 г. на основе уездного училища было открыто Андреевское двухклассное приходское училище. 1 июля 1876 г. оно было упразднено, и на его основе было создано Андреевское трехклассное городское училище, ставшее с 1 января 1898 г. четырехклассным. 1 июля 1912 г. получило наименование «С.-Петербургское Андреевское высшее начальное училище». Обучение было платным. Передано в ведение Народного комиссариата просвещения на основании декрета СНК от 5 июня 1918 г. Преобразовано в 219-ю советскую трудовую школу на основании декрета ВЦИК от 16 октября 1918 г. Источник: Архивный путеводитель (Интернет): Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга». Фонд № 102. Петроградское Андреевское высшее начальное училище: 1781-1917.

2Сологуб (Тетерников) Фёдор Кузьмич // Википедия.

3Чулков Георгий Иванович (1879-1939) - поэт-символист, теоретик символизма, драматург, прозаик, критик. В 1897 году поступил на медицинский факультет Московского университета, мечтая пройти и курс философского факультета. В конце 1901 г. за участие в студенческом движении (размножение прокламаций, призывающих студентов не рассчитывать в борьбе за свои права на помощь буржуазии, речь о необходимости введения конституции в России на банкете памяти Добролюбова в гостинице «Континенталь» 18 февраля 1901 г. и др.) Чулков был арестован. Весной 1902 г. выслан на жительство в Якутию, в селение Амга, где за несколько лет до него жил в ссылке В.Г. Короленко. Источник: Русские писатели (Биобиблиографический словарь). Впечатления Чулкова от пребывания в сибирской ссылке отразились в таких его произведениях, как «Тайга», «Тревога», «Сулус», «В плену», «На этапах», «Северный крест», «Медвежье озеро» и др.

4В 1907 году, получив причитающиеся за 25 лет работы в школе поощрения, надворный советник Ф.К. Тетерников, инспектор Андреевского городского училища, 1 июля выходит в отставку. Поселяется в доме № 11 в Гродненском переулке, записавшись во «Всем Петербурге» как литератор.

5Смотри раздел «На волнах памяти 1938 (март)».

6Весь Петербург на 1899: Стб. 962: Гатчина. Пятиклассное Городское училище (Проспект Имп. Павла I, 48). Поч. смотр.: прапорщ. Лытиков, Павл. Никл.; нс. Коноплев, Вас. Степ. <…> Учит.: ка. Преображенский, Никл. Алдр.; Весь Петербург на 1900: Стб. 997: Гатчина. Пятиклассное Городское училище (Просп. Имп. Павла I, 48). <…> Учит.: нс. Преображенский, Никл. Алдр.; Весь Петербург на 1901: С. 468: Преображенский Никл. Алдр. нс. Гатчина, просп. Имп. Павла I, 48. 5-кл. гор. учил.; Весь Петербург на 1902: С. 573: Преображенский Никл. Алдр. н.с. Гатчина. Просп. имп. Павла I, 48. 5-кл. гор. учил.; Весь Петербург на 1903: С. 537: Преображенский Никл. Алдр. н.с. Гатчина. Гатчинск. 5-кл. гор. учил.; Гатчинск. нач. шк. при семин.; Весь Петербург на 1904: С. 529: Преображенская Анис. Пет. ж. нс. Гатчина, Пр. имп. Павла I, 48; Преображенский Никл. Алдр. н.с. Гатчина.Гатчинск. 5-кл. гор. учил.; Весь Петербург на 1905: Стб. 1048: Гатчина <…> Стб. 1051: Пятиклассное Городское училище (Просп. Имп. Павла I, 48) <…> Учит.: нс. Преображенский, Никл. Алдр.; Алфативный указ. жителей: С. 523: Преображенский Никл. Алдр. н.с. Гатчина, пр. Имп. Павла I, 48. Гатчинск. 5-кл. гор. учил.; Весь Петербург на 1906: С. 538: Преображенский Никл. Алдр. н.с. Гатчина. Гатчинск. 5-кл. гор. учил.

7Большой проспект (проспект императора Павла I), являющийся ровесником Гатчины, наиболее полно воплощает своеобразие ее облика. На проспекте и вблизи него сосредоточены самые ценные городские памятники архитектуры XVIII-XX веков.

8«Весь Петербург на 1903 год»: с. 537: «Преображенский Никл. Алдр. н.с. Гатчина. Гатчинск. 5-кл. гор. учил.; Гатчинск. нач. шк. при семин.».

9Фамилия Преображенский давалась выпускникам духовных семинарий в честь церковных праздников. Выпускник, меняя свою фамилию, совершал акт отречения от старой грешной жизни. Так появились фамилии Преображенский (в честь Преображения Господня), Богоявленский (явление Господа апостолам), Троицкий (в честь Троицы) и другие фамилии по названиям монастырей и церквей. Источник: Интернет.

10Памятная книжка Новгородской Губернии на 1896 год. – Новгород, 1896. – С. 62; Памятная книжка Новгородской Губернии на 1897 год. – Новгород, 1897. – С. 63;

11Рождение селения Малая Вишера связано со строением железнодорожной магистрали Санкт-Петербург – Москва. В 1843 году артель крепостных крестьян на берегу реки срубила из вековых сосен казенную избу для приказчика, десятника и прочих распорядителей, которая стала первым сооружением будущего города. Название станции Малая Вишера дала река. Река Малая Вишерка – правый приток Волхова, носит явно неславянское имя. Писцовые книги XV века упоминают на остаточные следы прибалтийско-финских поселений по Волхову и его притокам. 18 декабря 1871 года состоялись торжества по случаю перевода поселения на станции Малая Вишера в разряд посада.

12«27 февраля 1871 г. министр внес в Государственный совет представление с проектами положений и штатов городских училищ и учительских институтов. Для их рассмотрения в марте 1871 г. император приказал учредить при Государственном совете Особое присутствие под председательством графа С.Г. Строганова. После рассмотрения проектов в Особом присутствии в мае 1872 г. они были внесены на обсуждение общего собрания Государственного совета. Оно одобрило их и постановило передать проекты положений на утверждение императора. Александр II утвердил Положения о городских училищах и учительских институтах 31 мая 1872 г. Целью городских училищ было «доставление детям всех сословий начального умственного и религиозно нравственного образования». Они находились в ведении попечителей учебных округов и в ближайшем заведывании инспекторов народных училищ. Учреждение училищ за счет казны осуществлялось после утверждения министром народного просвещения. Училища могли содержаться также за счет земств, городских обществ и частных лиц и открывались с разрешения попечителя учебного округа. Они разделялись на одноклассные, двухклассные, трехклассные и четырехклассные, но могли открываться пятиклассные и шестиклассные. Срок обучения во всех училищах, независимо от числа классов, равнялся шести годам. Одноклассные училища подразделялись на три отделения по два года в каждом. В двухклассных курс первого класса продолжался четыре года, а учащиеся в нем подразделялись на два отделения. Курс второго класса составлял два года. В трехклассных курс каждого класса равнялся двум годам. В четырехклассных курс первых двух классов продолжался по два года в каждом, а третьего и четвертого - по одному году. Во всех городских училищах преподавались Закон Божий, чтение и письмо, русский язык и церковно славянское чтение, арифметика, практическая геометрия, география и история России с необходимыми сведениями из всеобщей истории и географии, сведения из физики, черчение, рисование, пение и гимнастика. По желанию местных обществ и при ассигновании ими не менее половины необходимых средств учащиеся могли обучаться ремеслам. При каждом городском училище должен был состоять один законоучитель, а также штатные учителя по числу классов. Один из учителей утверждался попечителем как заведующий училищем. В одноклассных училищах к учителю назначался помощник. Учителями могли стать окончившие специально создаваемые учительские институты или выдержавшие при них специальные экзамены. При каждом училище имелся педагогический совет, который решал учебные и воспитательные задачи, а также хозяйственные вопросы. В городские училища могли поступать дети всех сословий не моложе 7 лет без вступительных испытаний, а дети 10-14 лет должны были иметь определенные знания. Дети 10-13 лет, успешно прошедшие курс первых четырех лет, могли без экзамена поступать в первый класс гимназий и реальных училищ.

Учителей для городских училищ, по Положению 1872 г., должны были готовить учительские институты, которые представляли собой закрытые учебные заведения, находившиеся в ведении попечителей учебных округов и под непосредственным управлением особых директоров. Для педагогической практики воспитанников при каждом институте имелось одноклассное или двухклассное городское училище. Институты и городские училища при них содержались за казенный счет. Курс обучения в институтах состоял из трех классов по одному году в каждом. Число воспитанников как норма, определялось в 75 человек, из них 60 находились на полном содержании Министерства народного просвещения. Директор и преподаватели института назначались из числа окончивших высшие учебные заведения. Директор утверждался министром народного просвещения, а учителя - попечителем учебного округа. Директор и преподаватели должны были осуществлять строгий контроль за поведением воспитанников. Педагогический совет института, в состав которого входили все преподаватели, рассматривал поведение воспитанников, вопросы организации учебного процесса. В институты принимались молодые люди «хорошей нравственности» с 16 лет после предварительного испытания, а окончившие курс в гимназиях, духовных семинариях - без экзамена. Воспитанники институтов освобождались от всех повинностей, в том числе и от рекрутской. Каждый из стипендиатов Министерства народного просвещения должен был после окончания института прослужить 6 лет учителем, в противном же случае он обязан был возместить убытки по своему содержанию из расчета 150 руб. в год. В учительских институтах изучали Закон Божий, русский язык и церковно-славянское чтение, арифметику и начальную алгебру, геометрию, историю России и всеобщую историю, географию, естественную историю и физику, черчение и рисование, чистописание, пение и гимнастику. Несмотря на свое название, институты не являлись высшими учебными заведениями, а давали образование, близкое к среднему специальному. Предполагалось открыть 7 учительских институтов с дополнительными курсами для учителей уездных училищ. В 1872 г. институты открылись в Москве и С.-Петербурге. В 1880 г. их было 8 с 443 учащимися. Источник: Сергеенкова В.В. Городские училища и учительские институты в России // Российские и славянские исследования: науч. сб. Вып. 7. - Минск: БГУ, 2012. - C. 349-356.

13«CITYWALLS» (Архитектурный сайт Санкт-Петербурга): «… На участке № 28 в деревянных флигелях в 1800-х гг. работала веревочная фабрика Т. Биделя, а с 1836 г. работала небольшая паркетная фабрика иностранного негоцианта Е. Мюллера, позднее Минсбаха. В 1863 г. для него архитектор Ф. К. Пуншель возвел у границы с № 26 небольшой трехэтажный особняк. Позднее: - в 1881-1882 гг. - когда эта земля перешла в собственность архитектора В.Ф. Розинского, тот соорудил четвертый этаж и достроил дом до границы с № 30. В конце XIX века здание занимал Санкт-Петербургский учительский институт, готовивший преподавателей для городских училищ. При нем была квартира директора - видного педагога и ученого-зоолога К.К. Сент-Илера. К тому времени он уже был автором учебника «Элементарный курс зоологии» и ряда педагогических статей. Под его редакцией на русском языке вышел перевод такого всемирно известного сочинения, как «Жизнь животных» Брэма. В 1905 г. тут находились типография и библиотека Петербургской группы ЦК РСДРП. С 1920-х гг. и поныне здесь школа. В 1937-1942 гг. здесь была 6-я специализированная артиллерийская школа...»

14КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ В НОВОРЖЕВЕ. 24 апреля 2017 года в небольшом городке Новоржеве, Псковской области, проходили краеведческие чтения – «Землю предков наследую я» (Интернет).

15ИСТОРИЯ НОВОРЖЕВСКОГО КРАЯ (Интернет): История Новоржевского края уходит вглубь веков. В конце XIV века новгородцы поставили на своем южном русско-литовском рубеже крепость Ржеву, которая в результате многократных разорений иноземцами, впоследствии, стала называться Ржева пустая. После заключения договора с Литвой граница ушла на 90 километров южнее. В местечке Заволочье на острове озера Поздцо (ныне Пустошкинский район) поставлена крепость Заволочье, куда переехало правление пусторжевской земли. Это была единственная крепость на территории Псковской области, которую не смог покорить Стефан Баторий.

После Пугачевской войны проведена последняя имперская губернская реформа, по которой было учреждено псковское наместничество и учрежден город Новоржев в географическом центре уезда. В Указе от 1777 года, подписаным Екатериной II, говорилось: «…Правление Пусторжевского уезда, бывшее в Заволочье, перевести в Аршанский стан на реку Сороть яко середину Новоржевского уезда и на большую из Пскова в Великие Луки дорогу и учредить город под названием Новоржев». В 1778 году был утверждён план города, прямоугольной поквартальной застройки европейского типа, а в 1781 году город получил свой герб. Статус городу присвоен купеческо-мещанский, управление городом – выборное, в основном из купеческого сословия.

Город был разрушен в годы Великой Отечественной войны 1941- 45 гг. О жизни прежнего уездного городка напоминают добротные купеческие дома и постройки из камня-валуна.

В давние времена говаривали, что Русь провинцией прирастать будет. В годы правления Петра I за доблести перед Российским государством, награждали отличившихся землями в разных провинциях. В малых селениях российских просторов воспитывались будущие военные начальники, государственные и общественные деятели, учёные, выдающиеся художники и скульпторы, композиторы и актёры. Одной из таких провинций была Псковская губерния, и её центральная часть - Пусторжевский (Новоржевский) уезд. С именем города Новоржева, тесно связаны имена декабристов П.С. Пущина и Н.П. Кожевникова, художника А.А. Агина, великого балалаечника Б.С. Трояновского, известнейшего публициста М.О. Меньшикова, генерал-аншефа К.Б. Бороздина, выдающегося военного и государственного деятеля Н.М.Чихачева, помещиков и общественных деятелей Львовых и многих других. В гостинице Д.С. Котосова, которая находилась в центре города, часто останавливался великий русский поэт А.С. Пушкин.

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов семи новоржевцам было присвоено звание Героя Советского Союза.

16Пахоменкова М.М. Память – бесценное богатство. - Новоржевский район. Псковская область. История (Рубрика в сети Интернет).

17Пахоменкова М.М. Уездный город Н и его окрестности: Путеводитель по Новоржевскому району Псковской области. - СПб, ИП Караулов М.В., 2013. - 96 с., ил.

18Фото и материал из книги «Уездные города Псковской области» (Интернет).

19Созданием двухметрового бронзового памятника занимался петербургский скульптор Владимир Эмильевич Горевой (1944-2019), он же выбирал место его расположения.

20Кирпичная пятипрестольная церковь в стиле барокко закончена постройкой в 1782 году на средства помещика Я.А. Татищева. Имела Ильинский, Предтеченский, Симеоновский и Успенский приделы. «Восьмерик на четверике» с высоким гранёным куполом, луковичной главой, апсидой, трапезной и трёхъярусной колокольней со шпилем. Закрыта в 1930-х годах, переоборудована под электростанцию, вновь действовала в годы оккупации, взорвана в кон. 1950-х. В 2015-2018 гг. на средства прихожан и благотворителей выстроена новая небольшая кирпичная церковь со звонницей. Источник: Туристический портал Псковской области. Путеводитель (Интернет).

21Комментарий в сети Интернет: История родного края всегда притягивала, и будет притягивать к себе умы людей, небезразличных к судьбе своей страны. Испокон веков местные краеведы, точно мозаику по крупицам собирая свидетельства прошлого, дарят нам поистине бесценное богатство – помнить свои корни. Одним из таких краеведов в Новоржевском районе является заведующая краеведческим музеем Марина Михайловна Пахоменкова.

Часть 2.

«ПРОГУЛКИ ПО ВАСИЛЬЕВСКОМУ ОСТРОВУ»1

И начнем мы, конечно, с самого парадного вида – со Стрелки Васильевского острова.

Конечно, все знают, что строительство Санкт-Петербурга началось как раз с Васильевского острова. Естественно, и Порт располагался именно здесь. Со временем многие портовые сооружения «переехали» в другие места, но функция морских ворот столицы сохранялась на Васильевском еще очень долго. <…>

Пройдем теперь от Набережных в «сухопутную часть» Васильевского острова, на его Большой проспект. Удачный ракурс: в кадре сразу два «знаковых» сооружения: Андреевский собор и Андреевский рынок. «Ведут свою историю с середины 18 века и прекрасно известны многим поколениям василеостровцев» – так можно сказать и про Собор, и про «храм торговли». Кстати сказать, вот эта крыша над рынком, весьма «высокотехнологичная» для того времени – ее спроектировал знаменитый архитектор Павел Юльевич Сюзор. Да, конечно, тот самый, что построил и знаменитый «Дом Зингера» на Невском проспекте.

А вот совсем рядом – вид на 6-ю и 7-ю Линии острова. Да, это всегда была такая «Бульварная Линия», излюбленное место для променадов. «Тусовочное место», как сказали бы сейчас.

Как выглядели всем известные места Васильевского сто с лишним лет назад – это ведь очень интересно увидеть! Спасибо Интернету, сегодня можно найти очень много старинных фотографий и многое сравнить с современностью – в общем, вперед в прошлое!

***

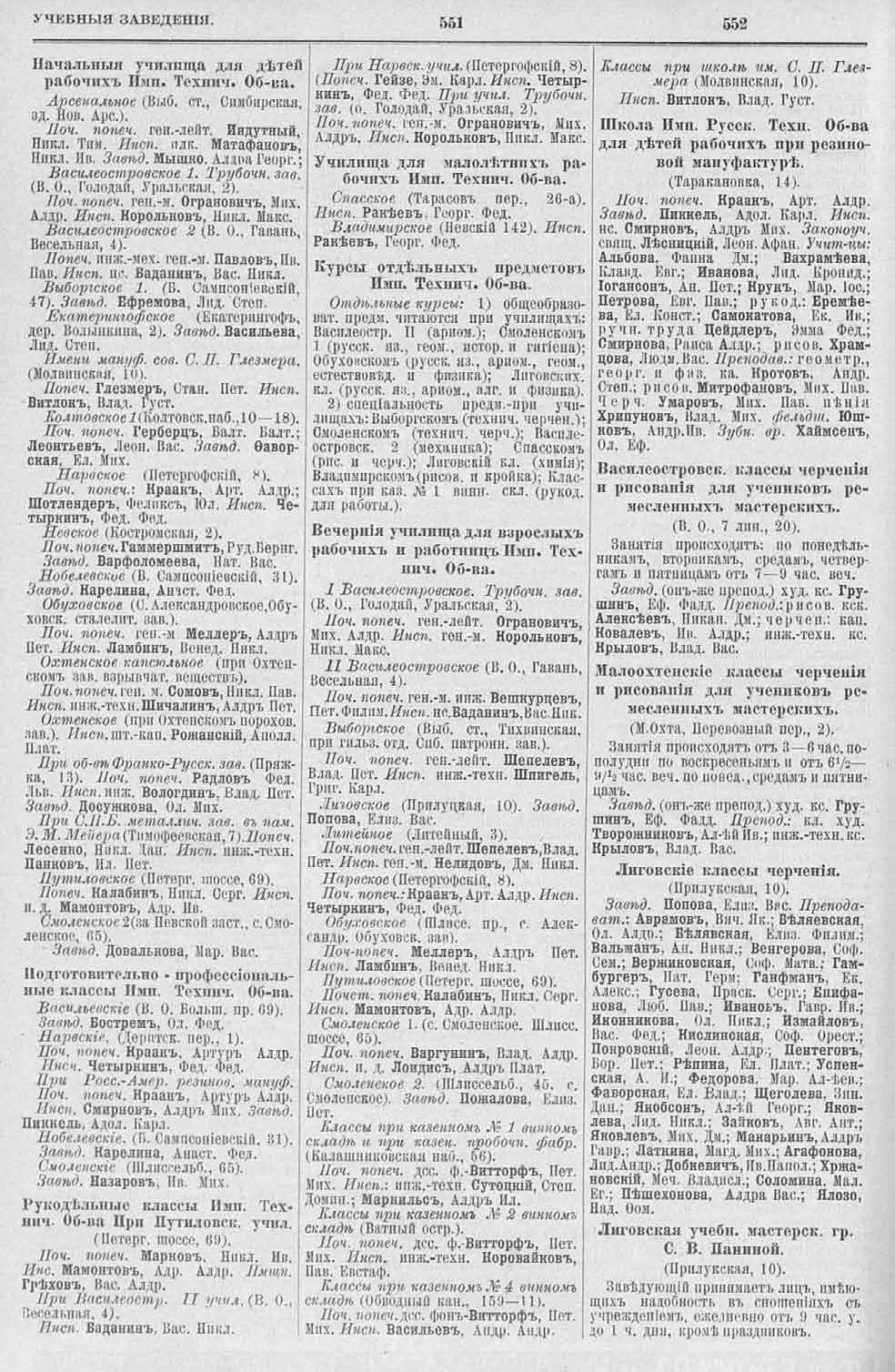

Но вернёмся к рассказу о педагогической деятельности Н.А. Преображенского, который кроме заведывания также преподавал в ремесленных классах, вечернем училище для взрослых рабочих и работниц Императорского Технического Общества и был товарищем председателя Общества вспомоществования нуждающимся учащимся вверенного ему Андреевского училища2. В Справочниках на 1916 и 1917 гг. жена Николая Александровича указана уже как Анастасия, а не Анисья: «Весь Петроград: адресная и справочная книга г. Петрограда на 1916 год: С. 552: Преображенская Анаст. Пет. ж. нс. В.О. 7 лин., 20»; «Весь Петроград: адресная и справочная книга г. Петрограда на 1917 год: С. 557: Преображенская Анаст. Пет. ж. нс. В.О. 7 лин., 20».

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИМПЕРАТОРСКОГО РУССКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

«По данным, озвученным на третьем съезде, к 1905 г. в стране насчитывалось 251 ремесленное училище, 1 077 ремесленных классов и отделений и 155 учебных мастерских. Такое количество рассматривалось как явно недостаточное, поэтому задача содействия развитию технического образования, прежде всего низшего уровня, ориентированного на подготовку квалифицированных рабочих, оставалась для ИРТО приоритетной и в последующие годы.

Вопросы постановки технического и коммерческого образования обсуждались не только в рамках Постоянной комиссии. Опыт работы ИРТО по устройству школ для взрослых рабочих обсуждался в 1896 г. на Торгово-промышленном съезде в Нижнем Новгороде. Этому вопросу был посвящен специальный доклад А. Неболсина «Организация курсов для взрослых рабочих и устранение встречаемых при этом затруднений»4. Автор доклада сослался на слова бывшего министра финансов И.А. Вышнеградского5, по мнению которого «как общее, так и специальное образование русских рабочих должно составлять предмет самых энергичных и неотложных мер со стороны». В связи с этим еще в 1893 г. при Постоянной комиссии ИРТО была создана комиссия по устройству специальных курсов для взрослых рабочих. Накопленный в этом плане опыт показал, что наличие ограничений и препятствий, созданных действующими правилами и порядками, носящими разрешительный характер, тормозят, как отмечал автор: «...всякое полезное начинание в пользу народного образования, а специальное образование не может успешно развиваться при наличии низкого уровня общего образования рабочих», при этом «устройство специальных классов и курсов по предметам, лежащим в основе каждого специального знания (физики, химии, механики и технологии), возможно только там, где благодаря многолетнему существованию воскресно-вечерних классов по общеобразовательным предметам имеется достаточное число подготовленных для слушания этих предметов взрослых рабочих. Поэтому наряду со специальными курсами надо открывать курсы по общеобразовательным предметам для рабочих, как для надлежащей подготовки их к приобретению специальных знаний, так и для общего умственного развития». За весь период работы Постоянной комиссии по техническому образованию удалось устроить три специальных училища: а) ремесленное; б) школу десятников по строительному делу и в) школу печатного дела. Кроме того, еще были открыты 13 школ для детей рабочих и 15 воскресно-вечерних классов для взрослых рабочих. Общее число учащихся в этих школах в 1894/1895 учебном году составило 3 336 чел.

Эта работа была продолжена, и к началу ХХ в. сложилась достаточно стройная система учебных заведений, которые находились в ведении Постоянной комиссии и включали: 1) специальные училища; 2) классы для рабочих; 3) курсы отдельных предметов; 4) классы для работниц; 5) классы для малолетних рабочих; 6) подготовительные профессиональные классы; 7) начальные школы для детей рабочих.

Самую большую группу составляли специальные училища, которые в свою очередь включали: школу десятников по строительному делу; ремесленное училище по механическому делу; школу печатного дела; электротехническую школу; воскресные классы книгопродавческого дела; классы черчения и рисования для ремесленных учеников; путиловскую учебную мастерскую и т. д.

Самыми крупными по числу обучающихся были классы для взрослых рабочих. Их насчитывалось 11 с общим числом обучающихся 1 726 чел. Всех учившихся в школах, находившихся в ведении Постоянной комиссии, в 1901/1902 учебном году насчитывалось 6 431.

Таким образом, общая численность обучающихся в учебных заведениях, находящихся в ведении Петербургского отделения ИРТО, за шесть лет (с 1895 по 1901 г.) выросла почти в два раза. Помимо Петербургского отделения, Постоянная комиссия по техническому образованию стремилась открывать специальные курсы для рабочих и в других промышленных центрах страны»3.

Как мы можем видеть, на Васильевском острове было два вечерних училища для взрослых рабочих и работниц Императорского Технического общества. I Василеостровское училище находилось на Трубочном заводе6 (Голодай, Уральская, 2), а II в Гавани (Весельная улица, 4). Именно в нём преподавал арифметику, начальную алгебру и геометрию Николай Александрович Преображенский. Почётным попечителем училища был генерал-майор инженер-кораблестроитель Вешкурцев Пётр Филимонович (начальник Балтийского судостроительного завода)7.

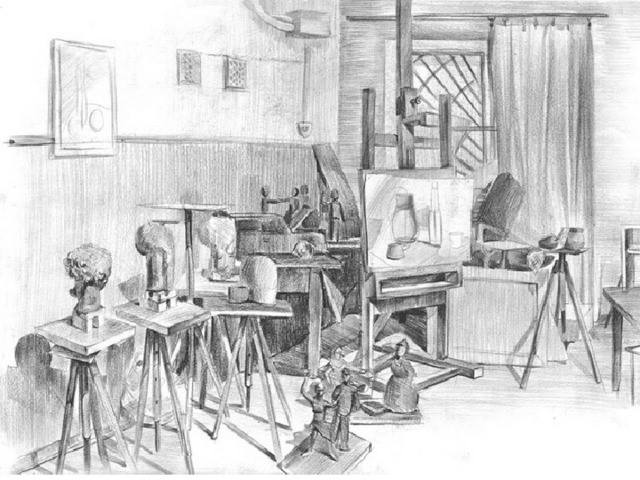

С 1 сентября 1895 г. из Ремесленного училища цесаревича Николая было выделено обучение столярному, резному и токарному по дереву ремеслам в отдельные Ремесленные классы, названные именем императора Александра III. Срок обучения в ремесленных классах составлял 3 года.

Осенью 1900 г. в составе Ремесленного училища цесаревича Николая было открыто особое 5-ти классное Механико-оптическое и часовое отделения.

С 1905 г. Дом призрения и ремесленного образования бедных детей стал состоять в ведомстве Министерства торговли и промышленности.

28 июля 1909 г. - в ведении Собственной его императорского величества канцелярии. 26 августа 1911 г. был утвержден новый устав. (Цель - воспитание и обучение полезным знаниям и ремеслам, а также техническое и профессиональное образование «призреваемых» обоего пола).

При Доме призрения состояли:

- Ремесленное училище, основанное в память цесаревича Николая;

- Механико-оптическое и часовое отделение при Ремесленном училище;

- Ремесленные классы для приходящих учеников императора Александра III;

- Женская рукодельная школа императрицы Марии Александровны.

30 мая 1917 г. постановлением Временного правительства заведение было передано в ведение Министерства народного просвещения по Департаменту профессионального образования. Ремесленное училище с механико-оптическим при нем отделением и ремесленные классы были преобразованы в Петроградское техническое училище по механической специальности.

Из училища вырос в дальнейшем Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" и Ленинградский техникум точной механики и оптики (из которого в конечном итоге вырос Университет ИТМО).

ВАСИЛЕОСТРОВСКИЕ КЛАССЫ ЧЕРЧЕНИЯ И РИСОВАНИЯ ДЛЯ УЧЕНИКОВ РЕМЕСЛЕННЫХ МАСТЕРСКИХ (В.О., 7 лин., 20)

Занятия происходят: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам от 7 - 9 час. веч.

Завед. (он же препод.) худ. кс. Грушин, Еф. Фадд. Препод.: рисов. кск Алексеев, Никан. Дм.; черчен.: кап. Ковалев, Ив. Алдр.; инж.-техн. кс. Крылов, Влад. Вас.

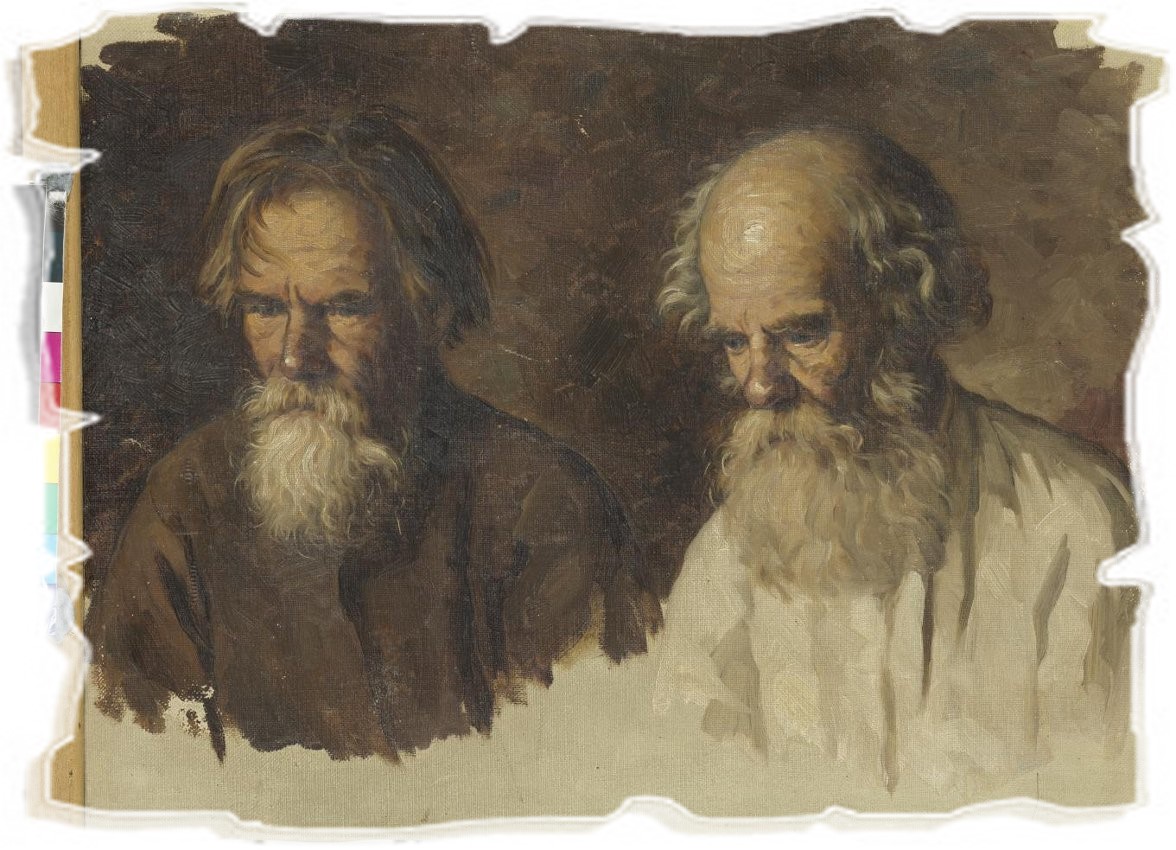

Заведующим и преподавателем классов черчения и рисования был выходец из крестьян Ефим Фаддеевич Грушин – одаренный живописец, который, к сожалению, не стал известен широкому зрителю. Учился он в мастерской известного жанриста, профессора Владимира Егоровича Маковского.

Свою малую родину - село Свинчус – Ефим Грушин любил безмерно: каникулы, а потом и отпуск он непременно проводил там. Поэтому большинство его работ изображают местные пейзажи и местных жителей в характерных нарядах. Техника этих работ настолько безупречна, что их приобрел для русского отдела ГЭ (Государственный Эрмитаж)9.

РУЧНОЙ ТРУД КАК СРЕДСТВО ГАРМОНИЗАЦИИ УМСТВЕННОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

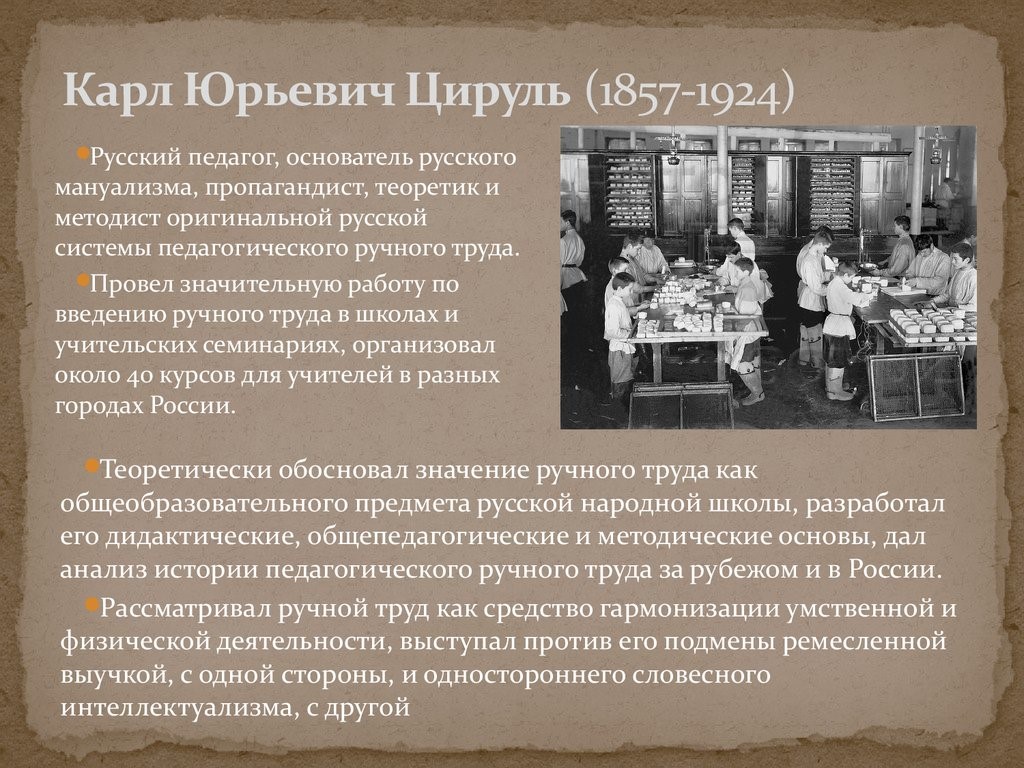

Интересный факт из биографии Николая Александровича Преображенского. Он был однокурсником по учительскому институту (IX выпуск 1883 года) российского педагога, деятеля в области трудового обучения К.Ю. Цируля11.

ПРИМЕЧАНИЯ

1«Прогулки по Васильевскому острову»: Фотопутешествие в XIX век: [фрагменты] (Интернет): «Мы очень любим наш родной Васильевский остров. И всегда с большим удовольствием рассказываем о его истории читателям нашей странички и гостям нашего отеля Art Nuvo Palace. А сегодня мы решили не только рассказать, но и многое показать».

2Весь Петербург на 1909: С. 641: Преображенский Никл. Алдр. нс. В.О. 7 лин., 20. Инсп. Андр. 4 кл. гор. уч.; Тов. предс. правл. об-ва всп. нужд. уч. Андр. гор. уч.; … на 1910: С. 689: Преображенский Никл. Алдр. нс. В.О. 7 лин., 20. Инсп. Андр. 4 кл. гор. уч.; Тов. предс. об-ва всп. нужд. уч. Андр. гор. уч.; … на 1911: С. 724:. Преображенский Никл. Алдр. нс. В.О. 7 лин., 20. Инсп. Андр. 4 кл. гор. уч.; Тов. предс. об-ва всп. нужд. уч. Андр. гор. уч.; Веч. уч. для взросл. раб. и работ. И. Т. об-ва; …на 1913: С. 515: Преображенский Никл. Алдр. нс. В.О. 7 лин., 20. Т 58942. Завед. Андр. высш. нач. уч.; Тов. предс. об-ва всп. нужд. уч. Андр. высш. нач. уч.; …на 1914: С. 535: Преображенский Никл. Алдр. нс. В.О. 7 лин., 20. Т 58942. Инсп. Андр. высш. нач. уч.; Тов. предс. об-ва всп. нужд. уч. Андр. высш. нач. уч.; … на 1915: С. 533: Преображенский Никл. Алдр. нс. В.О. 7 лин., 20. Т 58942. Инсп. Андр. высш. нач. уч.; Тов. предс. об-ва всп. нужд. уч. Андр. высш. нач. уч.; Весь Петроград: адресная и справочная книга г. Петрограда на 1916 год: С. 552: Преображенский Никл. Алдр. нс. В.О. 7 лин., 20. Т 58942. Инсп. Андр. высш. нач. уч.; Ремесл. кл. Имп. Алекс. III для приход. учен.; … на 1917 год: С. 557: Преображенский Никл. Алдр. нс. В.О. 7 лин., 20. Т 58942. Инсп. Андр. высш. нач. уч.; Ремесл. кл. Имп. Алекс. III для приход. учен.

3Бессолицын А.А. Формирование системы профессионального образования Императорского русского технического общества // Экономическая история. - 2019. - Т. 15. - № 3. - С. 205-218.

4Неболсин Александр Григорьевич (1842-1917), российский деятель технического и профессионального образования. По окончании Александровского лицея в 1862 г. служил в Центральном статистическом комитете МВД. Член Отдела по техническому и профессиональному образованию Учёного комитета Министерства народного просвещения, чиновник особых поручений при министре торговли и промышленности и член Совета министра, член Учебного комитета Министерства торговли и промышленности. С 1872 г. член Постоянной комиссии по техническому образованию при Русском техническом обществе, с 1874 г. товарищ председателя, в 1887–1917 гг. председатель. Организатор и редактор журнала «Техническое образование» (1892-1916; с 1908 «Техническое и коммерческое образование»). Инициатор созыва Всероссийских съездов русских деятелей по техническому и профессиональному образованию (1889-1890, 1895-1896, 1903-1904). Неболсин отстаивал необходимость совершенствования фабричного законодательства о труде и обучении детей-рабочих, введения налогов на фабрикантов для школьного обучения малолетних рабочих, развития вечерне-воскресного обучения. Предложил: систему общего и профессионального обучения рабочих (малолетних и взрослых); обширную программу просветительной деятельности среди рабочих; новый тип высшего народного училища для подготовки окончивших начальные народные училища к низшему профессиональному образованию, 2-3-летней профориентационной теоретической и практической деятельности, а также 2-летних подготовительных профессиональных школ для подростков 15-18 лет. Под руководством Неболсина при Русском техническом обществе в Санкт-Петербурге было создано 50 различных технических школ, профессионально-подготовительных курсов для детей-рабочих и др. Организовал при Постоянной комиссии по техническому образованию Подвижной музей наглядных пособий и мастерскую по их изготовлению (1894). Имя Неболсина присвоено (1996) Невскому политехническому профессиональному лицею в Санкт-Петербурге, учреждена (1993) международная премия его имени. Источник: Википедия.

5Вышнеградский Иван Алексеевич (1831-1895), учёный и государственный деятель, создатель русской конструкторской школы, один из теоретиков и организаторов профессионально-технического образования в России. Автор «Проекта общего нормального плана промышленного образования в России» (1884) – первого концептуального документа по созданию системы профессионального образования, соответствующей требованиям промышленного развития страны. Вышнеградский способствовал внедрению в практику технологического института операционной системы производственного обучения. Важной предпосылкой развития профессионального образования считал введение в общеобразовательную школу уроков ручного труда. Источник: Шарипова Э.Ф. История трудового обучения. Предпосылки введения ООТ. – Презентация онлайн.

6ТРУБОЧНЫЙ ЗАВОД. С 1869 года – Васильевское отделение Санкт-Петербургского патронного завода, с 1890 – Трубочный завод, с 1892 – Трубочно-инструментальный завод, с 1922 - Завод № 4 им. М.И. Калинина НКТП, НКБ, п/я 18,п/я 672, Завод им. М.И. Калинина, ПО им. М.И. Калинина, ФГУП «Завод им. М.И. Калинина».

В 1871 г. начальником завода назначили физика, выдающегося изобретателя В.Ф. Петрушевского. Ученый усовершенствовал производство, организовал инструментальный цех, изобрел ряд приборов, способствующих повышению качества продукции. По его предложению ввели герметическую укупорку патронов, пороха и пороховых зарядов. Он же наряду с другими изобретениями создал конструкцию вышибной ударной трубки.

В 1873 г. трубочный цех преобразовали в Трубочный завод, который остался здесь, когда Патронный завод перевели на Выборгскую сторону. До нашего времени сохранились трехэтажные корпуса из красного кирпича, сооруженные во второй половине XIX века. В проектировании заводских корпусов принимал участие арх. А.Д. Шиллинг.

Перед первой мировой войной Трубочный завод оказался одним из самых крупных в городе по численности рабочих. Целый ряд политических партий добивался своего влияния на его коллектив. Отражением тех событий явился митинг, состоявшийся на заводе в мае 1917 года. Там выступали министры Временного правительства, лидеры меньшевиков. Позицию большевиков защищал В.И. Ленин. В память о его выступлении установлена мемориальная доска на фасаде. После революции предприятие именовалось Государственным заводом № 1, а затем было названо в честь М.И. Калинина, работавшего здесь в 1906-1907 и 1917 гг. Во время ВОВ, в условиях жестокой блокады, здесь создавалось новейшее по тому времени ракетное оружие, которое после битвы под Москвой народ назвал «Катюшей». Источник: Википедия.

7Вешкурцев Пётр Филимонович (1858-1932), кораблестроитель, участник русско-японской войны, флагманский корабельный инженер командующего флотом в Тихом океане адмирала С.О. Макарова, защитник Порт-Артура. В 1905-1913 годах - начальник Балтийского судостроительного завода, член Морского учебного комитета, начальник кораблестроительного отделения Главного управления кораблестроения Морского министерства Российской империи, генерал-лейтенант Корпуса корабельных инженеров, с 1917 года - помощник начальника Морских сил Республики по технической части, с 1925 года - наблюдающий Морского регистра СССР. Источник: Википедия.

Доходный дом страхового общества «Саламандра» возведен в 1905 году по проекту гражданского инженера Николая Веревкина.

9Художник Ефим Грушин. 1861 год подарил миру немало талантливых художников: в этом году родились Константин Коровин, Людвиг фон Гофман, Деннис Банкер. Тогда же появился на свет и Ефим Фадеевич Грушин – одаренный живописец, который, к сожалению, не стал известен широкому зрителю. Ефим Фадеевич родился в дружной семье крестьян в селе Свинчус Занинской волости Касимовского уезда. По меркам тех времен, Грушины были зажиточными: изба была образцовая, с «трубой, чуть ли не единственной во всем селе». Будущий художник учился в мастерской известного жанриста, профессора В.Е. Маковского, почти 10 лет был вольнослушателем Академии художеств; за это время две его работы удостоились малых серебряных медалей. По заказу Николаевской Академии Генерального штаба художник написал копии нескольких портретов для Зимнего дворца. После учебы Грушин остался жить и работать в Санкт-Петербурге: преподавал рисование в гимназии и черчение в Охтенском механико-техническом училище. Свою малую родину - село Свинчус - художник любил безмерно: каникулы, а потом и отпуск он непременно проводил там. Поэтому большинство его работ изображают местные пейзажи и местных жителей в характерных нарядах. Техника этих работ настолько безупречна, что их приобрел для русского отдела Государственный Эрмитаж; живопись Грушина украшала стены имения князей Голицыных в селе Дубровка.

После революции Ефим Фадеевич переехал жить в родное село, где продолжил свою деятельность не только как художник, но и как этнограф - сохранились его рукописи с множеством этнографических зарисовок пером и акварелью, описание одежд с иллюстрациями, записи старинных народных песен, свадебных обрядов. Художник с увлечением коллекционировал женские костюмы, украшения, головные уборы, многие из которых представлены в фондах Касимовского историко-культурного музея-заповедника.

Очень жаль, что с именем такого талантливого человека не знакомы не только любители живописи, искусствоведы, но и его земляки. Источник: Касимовский историко-культурный музей-заповедник. 7 марта 2017 (Интернет).

10Шарипова Э.Ф. История трудового обучения. Предпосылки введения ООТ. – Презентация онлайн.

11Цируль Карл Юрьевич (6.11.1857, дер. Баложи Рижского уезд.–1924, Петроград), российский педагог, деятель в области трудового обучения. Окончил Санкт-Петербургский учительский институт (1883), в 1884-1912 гг. преподавал в нём ручной труд, после 1917 г. в Петроградском педагогическом институте (ныне Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена) и в школе 2-й ступени. <…> Создал предметно-операционную систему школьного обучения ручному труду, в которой основное внимание уделялось постепенному усложнению трудовых задач, овладению приёмами и инструментами и на этой основе – изготовлению конкретных «вещей». Деятельность Цируля и его сторонников способствовала тому, что ручной труд как общеобразовательный предмет был введён в учебных заведениях России (учительских институтах и семинариях, городских и сельских училищах). Инициировал создание Российского общества педагогического ручного труда (1909). Основал журнал «Трудовое воспитание» (1914, вышло 4 номера). Источник: Осовский Е. Г., Еналеева Н. И. Цируль Карл Юрьевич // Большая российская энциклопедия, 2017.

Часть 3

ПОЕЗДКА ЧЕРЕЗ ФРОНТ В СИБИРЬ

К столетию Петроградской детской питательной колонии (1918-1921)1

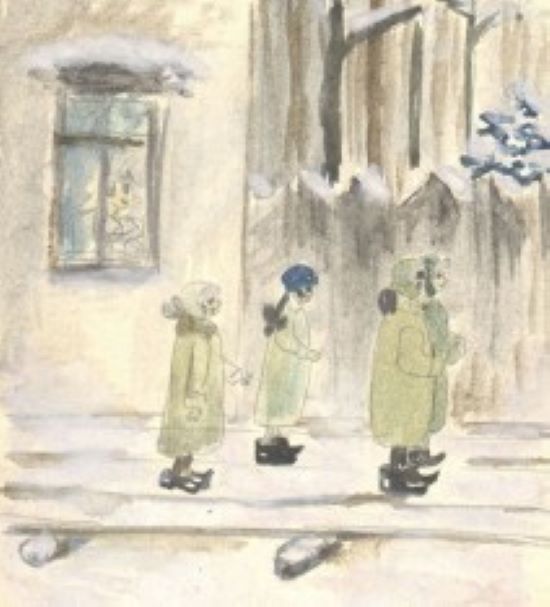

2018 год - это год столетия с начала беспрецедентного путешествия почти тысячи петроградских детей. За эти годы ушли из жизни все участники описываемого события, страна претерпела сильные изменения, но мы считаем необходимым помнить и рассказывать обо всех участниках, больших и маленьких, тех, кто был спасен и кто спасал. Это важная, но малоизвестная страница истории нашего города, многое пережившего за свое долгое существование. 1918 год, в стране разруха и голод. Сильнее других страдает Петроград, в котором к началу революции проживало более двух миллионов человек, а к 1921 г. осталось около восьмисот тысяч. О голоде и ужасах того времени пишут мало, но в какой-то степени их можно сравнить с блокадой Ленинграда. Во всяком случае, потери населения были вполне сопоставимы. Более всего в такой тяжелой ситуации страдают дети.

Правительство и общественные организации принимают решение вывезти часть ребят, в основном школьного возраста, в летние питательные колонии. Слово «колония» тогда еще не звучало так трагически, как в последующее советское время, это была просто группа людей, отправившихся вместе в новое для них место поселения. Детей вывозят, организовав отправку от городских районов и ближайших пригородов, и группы называются Василеостровская, Адмиралтейская, Гатчинская и т.д. Иногда детей отправляли различные национальные объединения - еврейские, латышские, польские: «Правление польского рабочего клуба “Луч” Нарвского района устраивает летнюю колонию для детей беднейших членов клуба в возрасте от 2 до 12 лет. Преимуществом пользуются дети безработных членов клуба». Подобные объявления о возможности отправить детей на лето из Петрограда и Москвы стали появляться в газетах с ранней весны 1918 г. С 1918 по 1921 г. из нашего города выехали и благополучно вернулись, отдохнув и подкормившись, несколько тысяч ребят: «Извещается, что все родители, отправившие своих детей через посредство Выборгского районного совдепа в Вятскую колонию, могут явиться для получения таковых в Комиссариат социальной помощи (Казанская, 7), Николаевский институт». Но были две группы - 1-я и 2-я колонии, в дальнейшем объединившиеся в одну, которую мы теперь называем Петроградской детской питательной колонией, для которых трехмесячный летний отдых обернулся кругосветным путешествием продолжительностью два с половиной года.

Эта история коснулась семей более восьмисот детей, которые в мае 1918 г. покинули Петроград, выехав с Финляндского вокзала в «хлебородные губернии», как тогда говорили. Их путь лежал на Южный Урал, где в городе Миассе и на курорте Курьи для них уже были приготовлены уютные дачи.

ФРАГМЕНТЫ ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ КСЕНИИ АМЕЛИНОЙ»2

Летом 1918 года ввиду затруднений снабжения Петрограда продовольствием Советское Правительство решило на летний период отправить детей в районы, более благополучные в этом отношении (Урал и др.), чтобы подкормить детей.

1-я Детская Питательная Колония была укомплектована, в основном, школьниками и их младшими братьями и сестрами в возрасте от 6 до 16 лет. Я и моя сестра (Ксения и Катя Амелины) в это время учились в казённой гимназии (В.О., 9 линия д. 6)3.

[В этой же гимназии училась Татьяна Николаевна Преображенская (вышедшая замуж за Алексея Ивановича Волкова и ставшая сибирячкой)].

Нашей гимназии было предложено выявить желающих поехать в г. Миасс на Урале. Такая группа детей была организована. В её состав вошли ученицы младших классов нашей гимназии и ученицы других учебных заведений Василеостровского и Петроградского районов. Петроградскую группу возглавляла воспитательница Анна Александровна Зыкова, наша преподавательница русского языка и географии. Во главе групп Василеостровского района были Христина Федоровна Воскресенская и Мария Михайловна Зенкевич. Группы создавались по всему городу. Группы мальчиков возглавляли воспитатели-мужчины. Предполагалось вывезти детей из Петрограда только на летний сезон, поэтому родителям рекомендовали снабдить детей соответствующим гардеробом. Оплату за содержание ребёнка в колонии в течение лета (300 рублей) родители вносили предварительно. Насколько я помню, выезд нашей, названной 1-й Детской Питательной, Колонии был организован чётко и состоялся 18 мая 1918 года. Дети заполнили целый состав санитарного поезда №101. Родители, провожавшие детей, да и сами дети были уверены, что разлука будет недолгой. Поэтому особой грусти, по крайней мере, дети не испытывали. Только сердце больно сжалось, когда поезд стал отходить и платформа с близкими оставалась все дальше и дальше. Петроградскую группу поместили в вагон № 8, Василеостровскую, в вагон, недалеко от нас. Устроились мы довольно уютно. Сразу же нам дали ужин - кашу-размазню. Внимание занимала новизна самой поездки, знакомство с новыми товарищами. Резкий переход к другому быту смягчала, вероятно, близость знакомых людей. <…> С. 11: <…> Наша Анна Александровна осталась из-за сына и Сибири. <…> С. 14: <…> Райли X. Аллен, руководитель детской колонии, поручил сотруднику Американского Красного Креста, Барлу Брэмхоллу зафрахтовать пригодный для этой цели пароход. Благодаря инициативе и деловитости Брэмхолла наняли японский сухогруз "Йоми- Мару" в 10 тысяч тонн водоизмещением, обладавший скоростью 10 узлов. Команда на пароходе была японской. Трюмы парохода оборудовали под жилое помещение для детей. <…> Видно все понимали, что в тех условиях это был единственно возможный путь. Правда, он таил в себе много неизвестного, но мы привыкли с доверием относиться к нашим воспитателям и опекунам из АКК. Но некоторые воспитатели по различным причинам остались на материке, например, Анна Александровна Зыкова, Мария Михайловна Зенкевич, Лев Николаевич Леперовский (доктор) и др. <…>

УЧЕБНЫЙ ГОД НА УРАЛЕ И В СИБИРИ. ТОМСК. ОСЕНЬ – ЗИМА 19184. ТОМСК

Большая группа девочек оказалась к зиме в Томске.

Из дневника Вали Роговой:

Осенью героини вдруг получили письмо <...> из Томска. Писал инспектор Мариинской гимназии, звал их в Томск на зиму (в Петроград — увы — попасть нельзя было!) — учиться.

Делать нечего, собрались. Было много разбитых сердец <...> Все честь-честью — и последние отчаянные послания с восклицательными и вопросительными.

Ночью приехали в Томск. Шли в темноте по большой дороге и дошлепали до Епархиального Училища <...> В темноте взобрались на третий этаж, в темноте поели бутербродов и мирно задры... заснули...

А проснувшись, увидели себя в большом, чистом, с высокими потолками и огромными окнами — дортуаре. Казенное великолепие; дортуар, столовая, класс, большой, широкий коридор, умывалка, (Героини любили вопить в ней — уж больно резонанс был хороший!) — и своя лестница. И стали жить да поживать, сначала потихоньку... Сначала переболели все инфлуэнцией — целый лазарет! Много сидели дома, потом пытались знакомиться с городом — выходили немного погулять, потом ходили в пекарню за хлебом. Пришло время идти в гимназию.

Томским ученицам, да кажется и педагогам, петроградские гимназистки показались учеными и многомудрыми. Педагоги стали относиться к нам благосклонно.

НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ ТАКЖИН (1876-1951)

ПРИЗВАНИЕ – ПОПЕЧИТЕЛЬ

М.В. ПЛОТНИКОВА. Искусствовед, ГРМ, Санкт-Петербург

Статья из сборника «Мир, добрый к детям»5

От модератора: Здесь текст приводится так, как в сборнике, с постраничными сносками, которые сохранены во избежание путаницы.

С. 26:

Как и многие люди, влившиеся в ряды сообщества участников далеких событий, связанных с одиссеей петроградских детей, Мария Викторовна Плотникова нашла нас сама, чтобы рассказать о своем родственнике Н.В. Такжине, сыгравшем достаточно важную роль в судьбе многих мальчиков и девочек, оказавшихся в 1918 году на Урале в трудной ситуации. Профессиональный искусствовед, Мария Викторовна хорошо понимает, как одна частная судьба, одна маленькая история, связанная с человеком, может повлиять на ход событий. Это характерно для всех времен. Знать детали биографий людей, подобных Н.В. Такжину, чья доброта и благородство помогли решить чьи-то проблемы, а может быть, даже спасти чьи-то жизни, очень важно для понимания исторического

периода в целом, что также является нашей задачей.

Если миссия иностранных организаторов гуманитарной помощи Красного Креста в кругосветном путешествии колонистов1 хорошо документирована, то о петроградских инициаторах эвакуации детей известно недостаточно полно. Эти страницы посвящены педагогу Николаю Викторовичу Такжину, организовавшему годичное пребывание петроградских детей 19-й группы Цорн в Томске в 1918-1919 гг.

Николай Викторович Такжин - брат моей сибирской бабушки Марии Викторовны Плотниковой, в девичестве Такжиной, вышедшей в Томске замуж за моего деда, священника Иннокентия Ильича

______________________________________________

1В мае 1918 года две большие группы петроградских детей (около тысячи человек в общей сложности) в составе Детских летних питательных колоний были отправлены на Южный Урал подкормиться и окрепнуть после тяжелой голодной послереволюционной зимы. Эти дети называли себя колонистами. Подробнее об истории спасения колонистов, попавших в пекло Гражданской войны, см. www.petrograd-kids-odyssey.ru и www.colonia.spb.ru.

С. 27:

Плотникова. В память бабушки названа я, ее полная тезка. Занимаясь историей моей семьи, я вышла на сайт кругосветного путешествия петроградских детей, где в дневнике Валентины Роговой упоминается инспектор Мариинской гимназии Николай Викторович Такжин, организовавший пребывание и учебу колонисток в Томске2. Надо сказать, что мой отец, приехавший после Великой Отечественной войны из Сибири в Ленинград на учебу, жил в квартире у своего дяди. Николай Викторович Такжин умер за год до моего рождения. В условиях репрессий в семье было принято молчать о прошлом, и мне ничего не было известно об этой истории. Дневник

Валентины Роговой побудил обратиться к архивным изысканиям, и сопоставление документов убеждает, что свидетельство колонистки Роговой относится именно к моему родственнику. Итак, в воспоминаниях «ПУТЕШЕСТВИЕ ВОКРУГ СВЕТА В 919 ДНЕЙ» Валентина Рогова точно указывает место сбора и отъезда 35 учениц – от Мариинской гимназии у Пяти Углов на Финляндский вокзал в Петрограде. Во второй главе «Курьи. 1918» имеется следующая запись: «...уехали мы потому, что получили письмо из Томска, от Николая Викторовича Такжина, инспектора Мариинской гимназии, с предложением приехать туда, чтобы не пропускать учебного года. Для нас там все было приготовлено». Колонистка записала заученный наизусть адрес Такжина в Томске на случай отставания от группы: «Ново-Карповская, 10», а также место проживания и учебы: «Каменные здания Епархиального училища»3. В моём семейном архиве имеются старинные фотоальбомы Николая Викторовича Такжина и адресованные ему отцовские письма в Петербург 1896-1908 гг. от моего прадеда, землемера Виктора Алексеевича Такжина. Сын крепостных родителей, отпущенных на волю помещиком еще до всеобщей отмены крепостного права, Виктор Алексеевич Такжин выслужил своим трудолюбием дворянский ранг надворного советника. Профессия топографа бросала его по различным областям Российской империи. После 10 лет службы в Туркестане в 1900 году Виктор Алексеевич Такжин поселился с

семьей и работал в Томске, осуществляя глобальные планы Витте и Столыпина по хозяйственной кооперации Туркестана и Сибири. Судя по обратному адресу письма сыну, Виктор Алексеевич Такжин

___________________________________

2Здесь и далее: http://www.petrograd-kids-odyssey.ru/archive/memoir/rogova-voyage

3Здесь и далее в цитатах и документах орфография и пунктуация оригиналов сохранены.

С. 28:

первоначально проживал в Томске в доме другого моего прадеда Ильи Николаевича Плотникова. Старший сын Виктора Алексеевича - Николай Викторович Такжин, 1876 года рождения, после окончания ташкентской гимназии, уехал учиться в Петербург. В том же 1900 году, в год переселения семьи родителей в Томск, он окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета и работал преподавателем истории и литературы в Василеостровской, Литейной, Александровской женских гимназиях, а затем и в Императорском Воспитательном обществе благородных девиц, то есть в Смольном институте. Сохранилась отпечатанная первая часть курса его лекций в Василеостровской и Александровской женских гимназиях «Записки по истории всемирной литературы. Греция. Рим. Средние века»1. В Центральном Историческом архиве С.-Петербурга хранятся личные дела Н.В. Такжина-студента2, педагога с его полным послужным списком до революции3. В 1913 году Николай Викторович Такжин, внук крепостных крестьян Нижегородской губернии, стал статским советником и был назначен инспектором классов Петербургской Женской гимназии императрицы Марии Александровны. В деле имеется паспорт Николая Викторовича Такжина с полицейскими отметками о пребывании в Томске и посещении родителей в различные годы. В дореволюционных адресных книгах Петербурга-Петрограда есть адреса его проживания и даже телефон. Отец Николая Викторовича, топограф Виктор Алексеевич Такжин, умер в Томске вскоре после Февральской революции, 7 апреля 1917 года. Сотрудники Томской областной публичной библиотеки помогли мне найти траурное объявление о кончине Такжина, опубликованное в газете «Сибирская жизнь» 9 апреля 1917 года. Там указан адрес его последнего проживания в Томске: Ново-Карповская ул.,10, тот самый, что упомянула колонистка Валентина Рогова. То есть все подтвердилось документально4.

_____________________________________________________

1Курс VIII класса Василеостровской и Александровской женских гимназий в 1912-1913 учебном году. СПб, Типо-литография К. Биркенфельда, (Вас(ильевский). Остр(ов)., 8-я лин(ия), № 1.1913.

2ЦГИА, ф. 15. Оп. 2. д. 1137, 1137-а

3ЦГИА, ф. 19, оп. 115, д. 244; ф. 2., оп. 1, д. 16463.

4Выражаю благодарность виртуальной справочной службе краеведческого портала «Земля Томская» за любезно сообщенную информацию о Н.В. Такжине, с датой его смерти из справочника Н.М. Дмитриенко «Томский некрополь: списки и некрологи погребенных на старых томских кладбищах. 1827–1939», Томск, 2001, с. 175.

С. 29:

Ведомство Мариинских гимназий после февральской революции подчинялось Министерству государственного призрения, а при большевистской власти - Наркомпросу. Классическое образование было объявлено большевиками пережитком прошлого. Летом 1918 года, уже после отъезда детей из Петрограда, женские гимназии превратились в трудовые школы совместного обучения с преимущественным приемом мальчиков в младшие классы. В найденном мною длинном списке педагогов, уволенных постановлением петроградского Наркомпроса, опубликованном в газете «Северная коммуна» 1 ноября 1918 года, есть и имя инспектора Н.В. Такжина. Но летом он был уже в Томске. После октябрьского переворота деятельность Такжина выглядит следующим образом. В условиях отмены товарно-денежных отношений в Петрограде возник голод. «Тяжелая необходимость заставила Центральную Управу вновь уменьшить паёк. С понедельника 29 апреля петроградцы будут получать ½ фунта хлеба на 2 дня», - сообщала газета «Рабочая и крестьянская Красная армия и флот»5. Очерк «Много ли хлеба в России?» в газете «Петроградский голос» завершался словами: «Вся надежда на Западную Сибирь»6. В этих условиях среди педагогов старой школы возникла идея эвакуации петроградских детей на восток, в более благополучные губернии. Мне удалось установить по адресной книге «Весь Петроград на 1917 год»7, что в здании Мариинской гимназии по адресу: Чернышев пер. 11, арендуемом у Коммерческого училища, находился также Земгор (Петроградский земско-городской областной комитет по снабжению армии) - организация, объединившая в 1915 году земское самоуправление и Всероссийский Союз городов в патриотической инициативе содействия воюющей армии. За несколько дней до большевистской революции, 14-16 октября 1917 года состоялся VII съезд Союза

________________________________________________

4Отчество В.А. Такжина в траурном объявлении искажено. С началом Великой войны В.А. Такжин вышел в отставку. В условиях хаоса после февральской революции, очевидно, наборщик газеты ошибочно интерпретировал сокращение отчества в предложенном тексте. В дореволюционных томских справочниках отсутствует однофамилец с отчеством Александрович. Деятельность Виктора Алексеевича Такжина по переселенческому ведомству в них отражена.

5№ 74(129) 30 апр. 1918, с. 4.

6№ 85, 21 мая 1918, с. 3.

7Адресная книга «Весь Петроград на 1917 год». Учреждения, вызванные событиями военного времени, Стб. 1125.

С. 30:

русских городов. Как следует из доклада его Главного комитета, при царизме выдвигались обвинения Союзам, «что они, - особенно Союз Городов, - представляют гнездо и оплот революции, что всё существование Союзов подрывает авторитет власти»1. В январе 1918 года органы земского и городского самоуправления были упразднены, а их имущество и средства конфискованы. Благодаря антимонархической репутации Петроградская организация Всероссийского Союза городов частично еще действовала до осени 1918 на условиях признания советской власти. Возможно, именно инспектору Мариинской гимназии, близкие родственники которого жили в Томске, пришла в голову мысль, используя связи с дореволюционными благотворительными структурами Петрограда, обратиться по соседству к сотрудникам бывшего Земгора, ассоциированного с Союзом городов, об отправке гимназисток на лето в более благополучные губернии2. Инициатива эвакуации петроградских детей на основе социальной справедливости была принята большевистской властью, так как более обеспеченные родители оплачивали поездку не только своих детей, но также детей городской бедноты. Наркомпрос, находившийся также неподалеку, в том же Чернышевом переулке, д. 2, провозгласил в это время принцип отрыва детей от семьи и воспитания нового человека в социуме, свободном от буржуазных предрассудков: «В культурном обществе будущего дети будут принадлежать обществу, а не семье. Вести детей дальше от их родителей. Научить детей ценить общество и страну выше семьи и себя самих - одна из задач новой педагогики и новой школы»3. Активное участие Н.В. Такжина в масштабной акции спасения петроградских детей косвенно подтверждает еще одно обстоятельство. Педагогом группы 1-й колонии, обосновавшейся летом 1918 года в Миассе, затем в Тургояке, а с осени в Петропавловске, была преподавательница русского языка и географии Анна

_______________________________________________________

1Н.И. Астров. Доклад Главного комитета Всероссийского Союза городов об организации Союза. 7-й съезд Всероссийского союза городов, 14/16 окт. 1917 г. – [М., 1917] с. 1.

2По воспоминаниям, в школы, реальные училища и гимназии поступали сообщения о возможности отправки детей в летние колонии, о чем сообщалось родителям учащихся. При этом мнение автора может быть также верным для каких-то учебных заведений. (Примеч. ред.).

3«Петроградский голос», № 145, 1 авг. 1918, с. 1.

С. 31:

Александровна Зыкова, коллега Н.В. Такжина по Василеостровской гимназии. По свидетельству колонистки Нины Рункевич, из 26 петроградских девочек 12 были ученицами женской гимназии на 9-ой линии Васильевского острова, где много лет преподавал Такжин. Личное дело Анны Александровны Зыковой также хранится в ЦГИА СПБ4. Руководительницей 19 группы была Елизавета Андреевна Цорн, преподавательница Мариинской женской гимназии, коллега и подчиненная Н.В. Такжина5. Что касается пребывания группы девочек Елизаветы Цорн в Томске в 1918 году, то об этом не было известно краеведам Томска. В статье известного томского историка Н.М. Дмитриенко «Американский Красный Крест в Томске», опубликованной в 2010 году в журнале «Сибирская старина»6, сообщается только: «В августе 1919 г. колония была эвакуирована в Томск», то есть в городе имелись сведения только об основной массе колонистов. Между тем группа Е.А. Цорн приехала в Томск годом раньше. История группы Цорн в Томске встречается в беллетристике моряка и журналиста В.А. Липовецкого «Ковчег детей, или Невероятная одиссея»7. Он много лет изучал документы и обстоятельства кругосветного путешествия, которые изложил в свободной форме достаточно достоверно, за исключением мелких неточностей. Так, он упоминает о дальних родственниках Такжина в Томске. Липовецкому не было известно, что там жили родители и сестры Николая Викторовича. При этом фамилия педагога в книге изменена на «Такжинин», видимо, для удобства сочиненных диалогов. Липовецкий описывает сцену отъезда девочек, присутствие Такжина на Финляндском вокзале, с которого отправился на восток железнодорожный состав. Глава 13 посвящена пребыванию детей в Томске. Я не буду пересказывать книгу Липовецкого. Достаточно сказать, что педагоги гимназий смогли не только справиться с проблемой питания детей в условиях гражданской войны (колонисты к осени 1918 года и в Сибири остались без средств существования), но и организовать учебу. «А проснувшись, увидели себя в большом, чистом, с высокими потолками и огромными окнами - дортуаре. Ка-

_________________________________________________________

4 ЦГИА СПб, ф. 149, оп. 1, д. 1033.

5 Личное дело Цорн Елизаветы Андреевны в фонде Управления Петербургских и

Царскосельской женских гимназий: ЦГИА СПб, ф. 15, оп. 2, д. 1251.

6 «Сибирская старина», 2010, № 26, с. 17.

7 СПБ. Изд-во «Азбука», серия «Азбука-классика», 2005.

С. 32:

зенное великолепие: дортуар, столовая, класс. Большой широкий коридор, умывалка...» - вспоминала Валентина Рогова Томское Епархиальное училище. Требования к учебе были высокие. Учились по-настоящему, ленивые «пооставались на второй год». В конце лета 1919 года в Томск собрались колонисты из разных мест и под эгидой Американского Красного Креста отправились дальше на Дальний Восток. Н.В. Такжин остался в Томске. Его имя вновь всплывает в Томске в 1922 году в связи с абсурдным обвинением в саботаже помощи голодающим. Педагог Такжин, бывший статский советник и член приходского совета томской Богоявленской церкви, в которой в 1917 году отпевали его отца, стал обвиняемым в известном процессе 33-х томских церковников. Он был приговорен в числе 9 человек к высшей мере наказания. Известно, что томская церковь активно участвовала в сборе добровольных пожертвований голодающим. В начале 1920-х годов жестокий и неправосудный групповой приговор еще возможно было обжаловать. Приговор был смягчен по поводу пятилетия революции, а для Такжина, «учитывая его прежние заслуги», расстрел заменен на год тюрьмы условно (впоследствии Н.В. Такжин был реабилитирован)1.

Видимо, около 1925 года Такжин смог вернуться в Ленинград. В советское время он женился на бывшей преподавательнице Константиновской женской гимназии Елене Ивановне Булановой, дочери петербургского епархиального архитектора. В адресной книге «Весь Ленинград за 1926 год» она указана по адресу, известному уже лично мне, как Такжина Елена Ивановна, преподаватель. Там в послевоенные годы был прописан и проживал мой отец. Бездетная пара воспитывала двух детей - сирот из Томска, возможно, племянников Н.В. Такжина, детей его сестры Юлии Викторовны. Для писателя В.С. Пикуля, близкого военно-морским кругам, образ Такжина и Булановой ассоциировался с ушедшей эпохой. Эти фамилии носят герои его романов. Классическое университетское дореволюционное образование педагога нашло свое применение в области медицины. Начиная с середины 1930-х гг. до смерти в 1951 г. Н.В. Такжин читал курс латинского языка в Обуховской больнице, затем в образованной там Военно-морской медицинской академии в Ленинграде. Курсан-

__________________________________________________

1Подробно о процессе см.: В.Н. Уйманов. Ликвидация и реабилитация: политические репрессии в Западной Сибири в системе большевистской власти (конец 1919-1941 гг.). Науч. ред. Н.С. Ларьков. – Томск: Изд-во ТГУ, 2012, с. 256–257.

С. 33:

ты знакомились с описаниями болезней на занимательных примерах отрывков из сочинений великих античных авторов: Гиппократа, Овидия, Сенеки, Горация, Плавта, Петрония, Марциала и др., а также из медицинских трактатов на латыни Нового времени. Издавались словари и учебные пособия Н.В. Такжина по латыни для медиков2. Такжин известен как популяризатор науки, благодаря изданию брошюры об изобретателе микроскопа Левенгуке3. После войны заботу о пожилых Николае Викторовиче и Елене Ивановне осуществляли мои родители, но это уже другая история.

<…>

_______________________________________________________________

2 Н.В. Такжин. Studia Latina. Сборник упражнений и отрывков из художественной и медицинской литературы. Для студентов ЗЛМИ 3 Ленинградский мед. институт. - Л., 1936;

Латино-греко-русский учебный терминологический словарь для медиков. 3 Ленинградский мед. Институт. - М.-Л. Медгиз, ЛО, 1938; Н.В. Такжин. Практический начальный курс латинского языка для медиков. Под ред. бриг-врача проф. М.С. Лисицына; НКВМФ-СССР. Воен.-мор. мед. акад. - Л. 1941; Н.В. Такжин. Латино-греко-русский учебный терминологический словарь для медиков. Глав. воен.-мед. упр. Вооруж. Сил СССР. Военно-морская медицинская академия. - Л., 1947; Н.В. Такжин. Латинская пропедевтика для медиков, ред. Г.А. Зедгенидзе. Военно-морская медицинская академия. - Л., 1947.

3Такжин Н.В. Левенгук, его жизнь и деятельность (по его письмам). - Л., 1946.

***

В конце лета 1919 года в Томск собрались колонисты из разных мест и под эгидой Американского Красного Креста отправились дальше на Дальний Восток. Некоторые воспитатели по различным причинам остались на материке, например, Анна Александровна Зыкова, Мария Михайловна Зенкевич, Лев Николаевич Леперовский (доктор) и др. Н.В. Такжин остался в Томске. В Томске осталась и Татьяна Преображенская. К этому времени она уже была знакома с Алексеем Волковым.

Примечания

1Удалова Е.Г. В.Л. Альбрехт. Поездка через фронт в Сибирь: К столетию Петроградской детской питательной колонии (1918-1921). Источник: Интернет.

2Воспоминания Ксении Амелиной, жительницы Выборгского района. – СПб, 2004. – 160 с.

3На 9-й линии Васильевского острова, дом 6, находится школа, история которой началась еще в 1858 году. В 1862 году женское училище было реорганизовано в Василеостровскую женскую гимназию. С 1873 года гимназия стала располагаться в четырехэтажном здании, построенном по проекту архитектора Г.Х. Штегемана. Гимназия представляла собой среднюю школу с семью основными классами, пятью параллельными и одним приготовительным. К обучению принимались девочки с 9 лет, всех сословий и вероисповеданий. Получив статус гимназии, в школе был открыт восьмой педагогический класс для подготовки будущих домашних учительниц и наставниц. Вводилась новая учебная дисциплина «Основы педагогики». Обучение было платным и составляло 100 руб. в год. В 1879 году появилось «Общество вспомоществования нуждающимся ученицам», почетными членами которого были Иоанн Кронштадтский, Д.Н. Мамин-Сибиряк, И.Е. Репин. Членские взносы, частные пожертвования, вырученные от концертов и вечеров деньги, составляли основу капитала Общества. Членами общества были учителя гимназии, родители учащихся и бывшие выпускницы. Известными выпускницами Василеостровской Мариинской гимназии стали: поэтесса Елизавета Ивановна Дмитриева, известная под литературным псевдонимом Черубина де Габриак, актриса Елизавета Ивановна Тиме, писательница Мария Андреевна Бекетова (первый биограф Александра Блока) и ее сестра Александра Андреевна Кублицкая - Пиоттух, урожденная Бекетова (мать Александра Блока).

4Учебный год на Урале и в Сибири. Томск. Осень – зима 1918 / Автор-составитель Ольга Молкина // «Над нами Красный крест». - С. 2024. - (Интернет).

5«Мир, добрый к детям»: Сборник материалов исторической конференции 16 ноября 2018 г. - Санкт-Петербург, 2019. С. 26-33.