Из истории рода Родюковых. 1869-1943

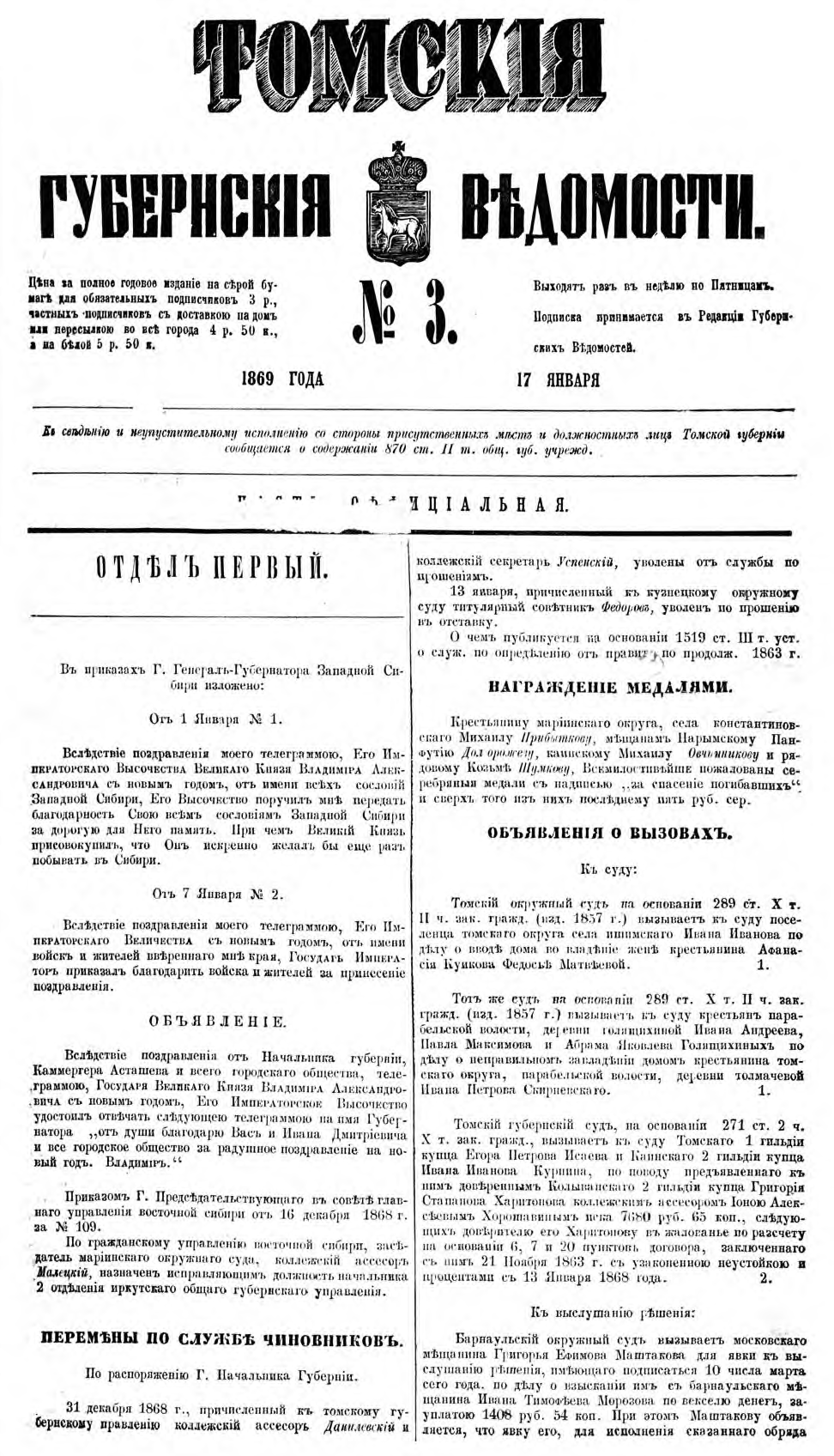

НАГРАЖДЕНИЕ МЕДАЛЯМИ

Ранее, в разделе «Заметки к истории рода 1954» было рассказано о двоюродной сестре нашего отца Валериана Петровича Родюкова Надежде Александровне Долгорожевой. Приятной неожиданностью для нас стало сообщение в Томских губернских ведомостях о награждении Пафнутия Гавриловича Долгорожева (деда Надежды Александровны по линии её отца Александра Пафнутьевича) серебряной медалью с надписью «ЗА СПАСЕНИЕ ПОГИБАВШИХ». В то время ему было всего 23 года.

НАГРАЖДЕНИЕ МЕДАЛЯМИ.

Крестьянину мариинскаго округа, села Константиновскаго Михаилу Прибыткову, мещанам Нарымскому Панфутию Долгорожеву, каинскому Михаилу Овчинникову и рядовому Козьме Шумкову, Всемилостивейше пожалованы серебряные медали с надписью «за спасение погибавших». И сверх того из них последнему пять руб. сер.

Медалью «ЗА СПАСЕНИЕ ПОГИБАВШИХ» награждались лица всех сословий за особые подвиги по спасению погибавших.

«Медаль учреждена в 1809 году Императором Александром I. Относится к первым государственным наградам, вручаемым за самоотверженные поступки, мужество и отвагу, проявленные при спасении людей, и другие подвиги. Медаль имела две степени отличия - золотую и серебряную. Размеры знака: большой (50 мм) для ношения на шее и малый (28 мм) для ношения в петлице, а позднее - на груди. Награждение медалями осуществлялось в строгой последовательности: сначала серебряной, а затем - золотой, на ленте Св. Владимира. Золотой медалью награждались граждане, спасшие несколько человек»1.

***

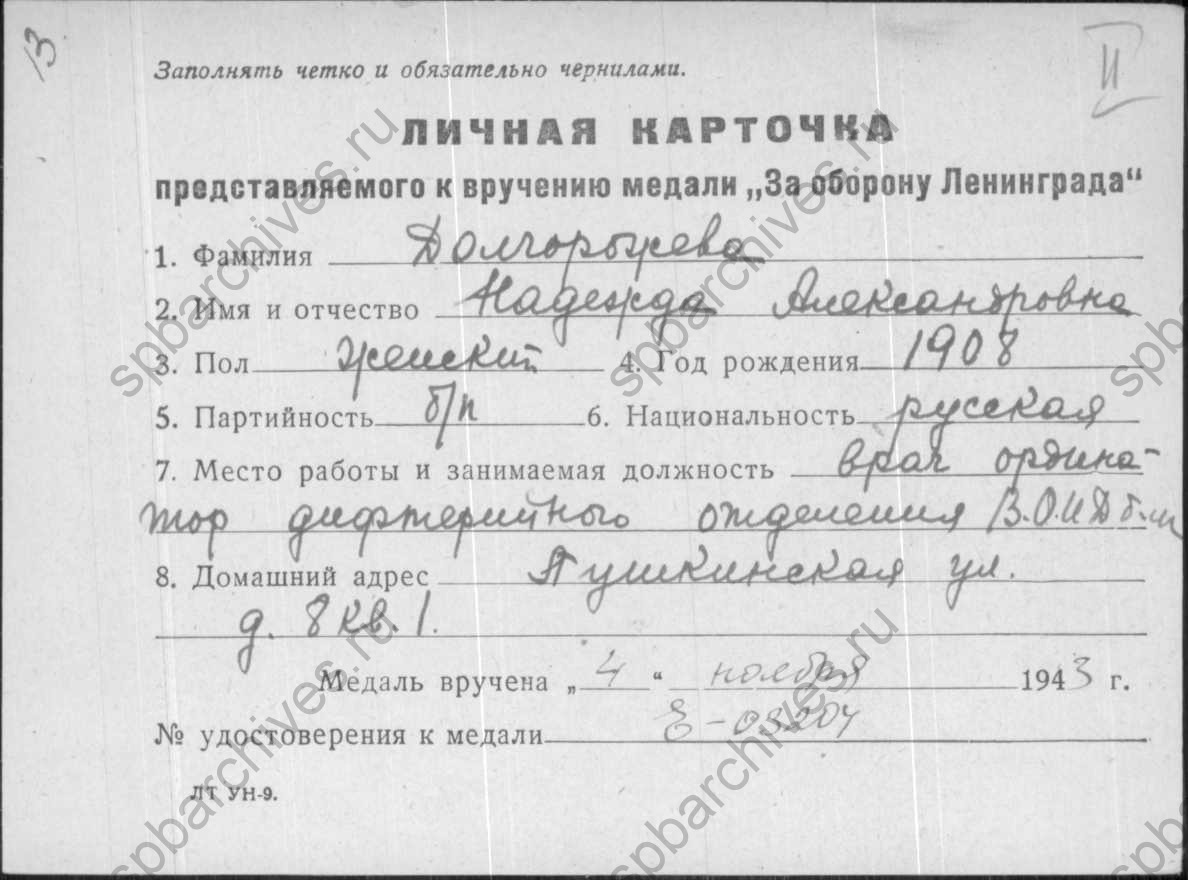

И вот ещё одно интересное дополнение к биографии Надежды Александровны Долгорожевой, связанное с награждением медалью «За оборону Ленинграда».

В сети Интернет на сайте «Архивы Петербурга» в рубрике «Медаль “За оборону Ленинграда”» стали публиковаться документы, в которых были дополнительные сведения о награждаемых лицах: 1.ЦГА СПб ф.Р-7384 оп.38 д.1. Решения исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся о вручении медали «За оборону Ленинграда»; 2.ЦГА СПб ф.Р-7384 оп.38 д.491. Списки рабочих и служащих предприятий и учреждений Свердловского района, награжденных медалью «За оборону Ленинграда»; 3.ЦГА СПб ф.Р-7384 оп.38 д.896. Акты вручения медали «За оборону Ленинграда» рабочим и служащим предприятий и учреждений Свердловского района; 4.Личная карточка представляемого к вручению медали «За оборону Ленинграда».

В «Списках рабочих и служащих предприятий и учреждений Свердловского района, награжденных медалью …» в графе «Краткая характеристика (излагается фактическое участие в обороне Ленинграда)» указано: «Хороший опытный врач, принимала участие в аварии от нападения врага».

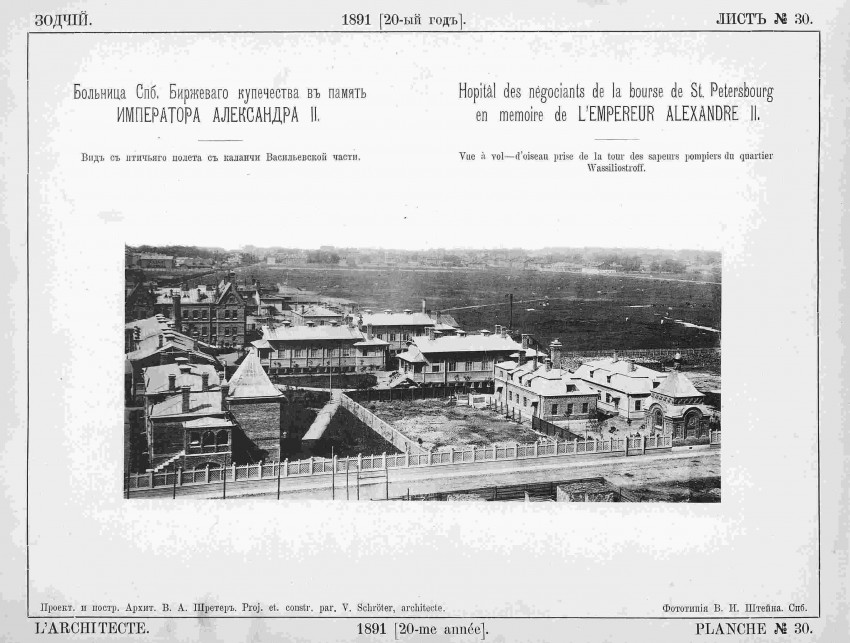

ВАСИЛЕОСТРОВСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА

18 января 1943 года, в результате операции «Искра» войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали блокадное кольцо.

Детская инфекционная больница №3, основанная в 1889 году2, продолжала свою работу и в суровые дни блокады Ленинграда. Тогда она называлась Василеостровской инфекционной детской больницей. Несмотря на то, что изначально больница была предназначена для госпитализации больных скарлатиной детей, в дальнейшие годы в нее госпитализировались больные почти со всеми имеющимися в Ленинграде инфекционными формами. На начало 40х годов в больнице насчитывалось 400 коек, к 1943 году их осталось 200.

В самые трудные годы войны и блокады на пост главного врача больницы заступила Никитина Надежда Апполоновна. Заслуженный врач РСФСР, «Отличник здравоохранения», она руководила больницей более 25 лет.

Из отчета главного врача Никитиной Н.А. о работе в 1943 году:

«Прорыв блокады дал возможность улучшить питание больных, снабжение топливом и значительно улучшил моральное состояние всего населения Ленинграда. Результатом дружной работы персонала явилось уменьшение процента смертности по сравнению с 1942 годом в 11 раз, а с 1940 и 41 годами в 3 раза и сокращение внутрибольничных инфекций до 0,4%».

Самоотверженная работа врачей не прекращалась ни на один день в суровые дни Блокады. На больницу было сброшено 60 зажигательных бомб, 20 снарядов и 5 фугасных бомб. Самый большой урон был нанесен 4 апреля 1942 года, когда полутонная фугасная бома разрушила один из лечебных корпусов. После войны он был восстановлен, в нем размещалось отделение на 40 коек, сегодня корпус закрыт.

«Окончательный прорыв блокады и освобождение Ленинграда несомненно вызовет приток детского населения, а с ним и возможность заноса различных инфекций. Так как мы живем в военное время, мы должны работать на оборону своей страны, должны отдать часть своего персонала в другие отрасли производств и остаться работать в меньшем количестве, обслуживая большее количество больных» - отчет главного врача Никитиной Н.А. о работе в 1943 года.

Несмотря на все тяготы и сложности блокадного времени коллектив больницы выстоял, продолжил трудиться, не прекращая научно-исследовательскую работу, и восстановил больницу3.

В 1930-1940-х гг. Надежда Александровна Долгорожева проживала (как нам и рассказывал папа) на Пушкинской улице (дом № 8).

Пушкинская улица Санкт-Петербурга, протяженность которой составляет всего 540 метров, простирается от Невского проспекта до Кузнечного переулка. На картах Петербурга, датируемых 1776 годом, улица была обозначена как Песчаная, а на планах более поздних (1798 года) - Песочная. Проезд же по этой улице открыли только в 1870-х. Он получил название Новый проспект, который также называли Малым Невским. Улица стала именоваться Пушкинской 22 августа 1881 года по ходатайству Государственной Думы. Именно эта магистраль стала первой Пушкинской улицей России и местом, где был установлен первый памятник А.С. Пушкину в Петербурге (работа скульптора А. Опекушина). Монумент удобно разместился в небольшом сквере в месте пересечения улицы Пушкинской с Лиговским переулком4.

***

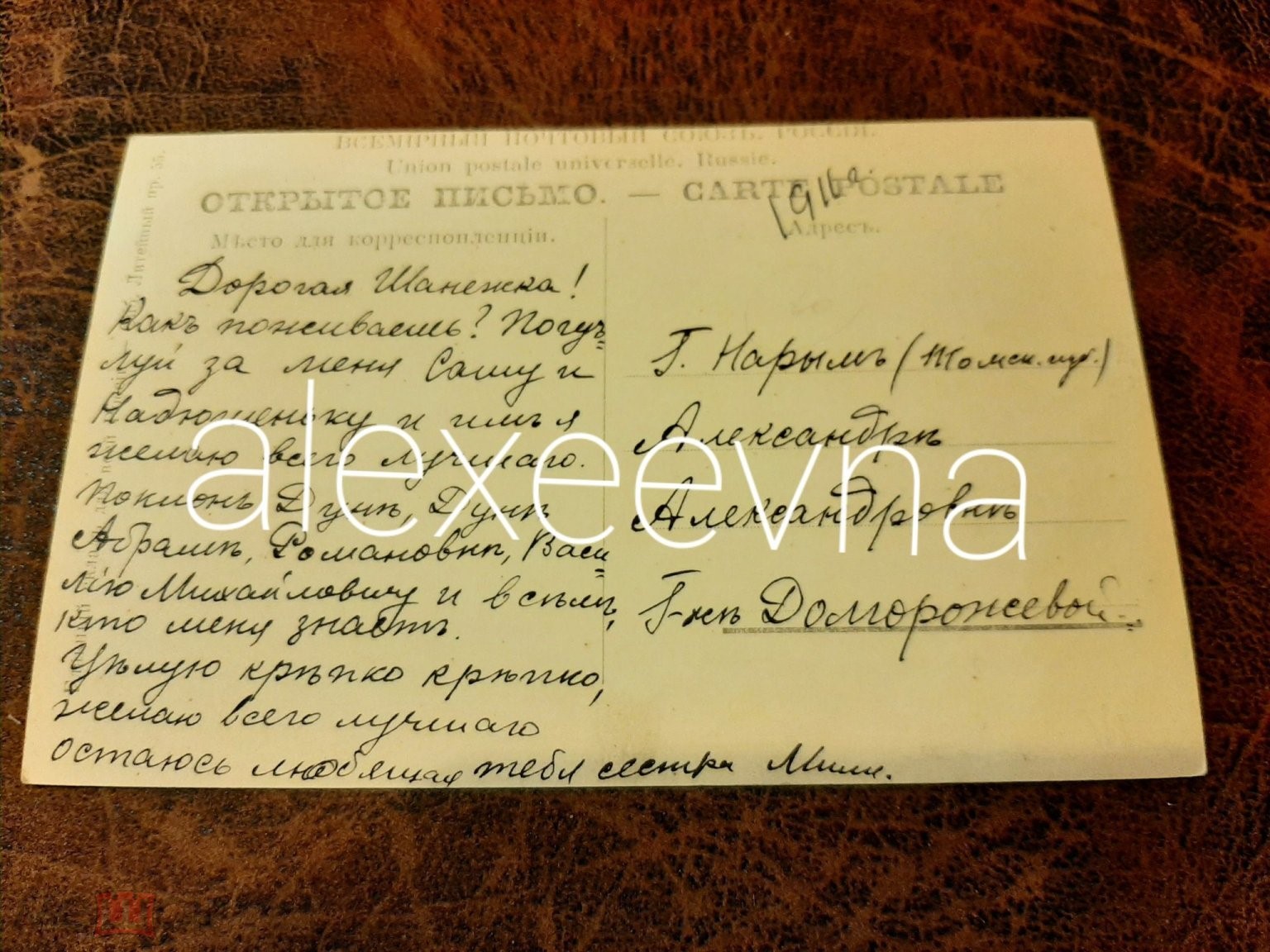

P. S. ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

И снова в сети Интернет было найдено ещё одно письмо Марии Александровны Волковой (в девичестве Родюковой) младшей сестре Александре Александровне Долгорожевой5.

***

1История награды - Медаль «ЗА СПАСЕНИЕ ПОГИБАВШИХ» (Рубрика в Интернете).

2«В марте 1881 года Общее собрание гласных Санкт-Петербургской биржи решило «основать благотворительное учреждение, имеющее целью попечение о больных из бедного класса людей». На средства, собранные биржевым купечеством, в 1887-1889 годах построены первые корпуса больницы. Впервые в стране при строительстве больниц в них было смонтировано электрическое освещение корпусов по образцу освещения в царских дворцах. Первые деревянные и кирпичные корпуса, уже 120 лет стоящие на территории, были рассчитаны на 72 койки. В штате больницы помимо главного врача было всего 2 доктора». Источник: История учреждения. – (Рубрика в сети Интернет).

3Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга. 18 янв. 2023 (Интернет).

4Преобладающее стилевое решение архитектуры домов - эклектика. Это направление, частично унитарное, было востребовано в последней трети XIX века при постройке доходных домов. Особого внимания заслуживают дома за номерами 1-10, построенные в период с 1874 по 1879 года. К их созданию приложили руку такие архитекторы как П.Ю.Сюзор, К.К. Рахау, Х.Х. Тацки и В.И. Славянский.

Это как нельзя лучше соответствует общей атмосфере улочки, так как именно здесь проживали многочисленные литераторы, драматурги, живописцы, музыканты и прочие служители искусства. В 20-м доме по улице Пушкинской много лет работал меблированный дом «Пале-Рояль», которому было суждено стать местом проживания представителей артистической богемы. Здесь снимали комнаты Александр Грин, Федор Шаляпин, Мамонт Дальский и многие другие. А в 10-м доме на Пушкинской улице в 1912 году открылось издательство символистов под названием «Сирин». Долгое время здесь каждую субботу собирались художники и писатели, которым предстояло выпустить очередной альманах: Блок, Брюсов, Сологуб.

На сегодняшний день можно утверждать, что Пушкинская улица сумела сохранить свой прекрасный исторический вид. В доме №10 расположен культурный центр, размещенный здесь в 1989 году. Арт-центр «Пушкинская, 10» основан независимыми художниками и музыкантами, является настоящим средоточием свободной культуры. Он включает в себя музыкальный клуб-кафе «FishFabrique», центр танцевальной, альтернативной и экспериментальной музыки «База», мобильный Арт-Проект «Парник», «Арт-Бюро», Музей Новой Академии Изящных Искусств, Русский инженерный театр группы «Axe», галерею «Арт-Лига» и еще около двух десятков галерей, студий, архивов и музеев. И все это находится в одном доме! Источник: История улиц Петербурга: Улица Пушкинская (Рубрика в сети Интернет).

5Первое письмо см. в разделе «На волнах памяти 1931-2023)».