Ломоносовы наших дней

НА ВОЛНАХ ПАМЯТИ 1931 - 2023

В. П. ХАБАРОВ --- ПЕРВЫЙ УЧЁНЫЙ СРЕДИ АЛЕУТОВ

В 1939 году в газете «Правда» опубликовали статью «Ломоносовы наших дней» о В.П. Хабарове и других выпускниках Ленинградского Института народов Севера1.

АЛЕУТСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ2

Валентин Поликарпович Хабаров

«Книга “Котиковое хозяйство” В.П. Хабарова попадалась мне в списках литературы о морских млекопитающих неоднократно. Но я как-то не связывала эту фамилию с Командорами. В литературе по этнографии снова встретила это имя. А тут на глаза попалась статья С.А. Корсуна, старшего научного сотрудника МАЭ: “В.П. ХАБАРОВ - ПЕРВЫЙ АЛЕУТ-ЭТНОГРАФ”, прочитала её, и всё сразу встало на свои места. В статье приводились годы жизни Хабарова – (1898-1942), и оказалось, что в нынешнем году – 120 лет со дня его рождения. Отправили от музея запрос в краевой архив и выяснили, что родился Валентин Поликарпович 8 марта 1898 года на острове Медном в селе Преображенском3 в семье Поликарпа Николаевича и Анны Франковны Хабаровых.

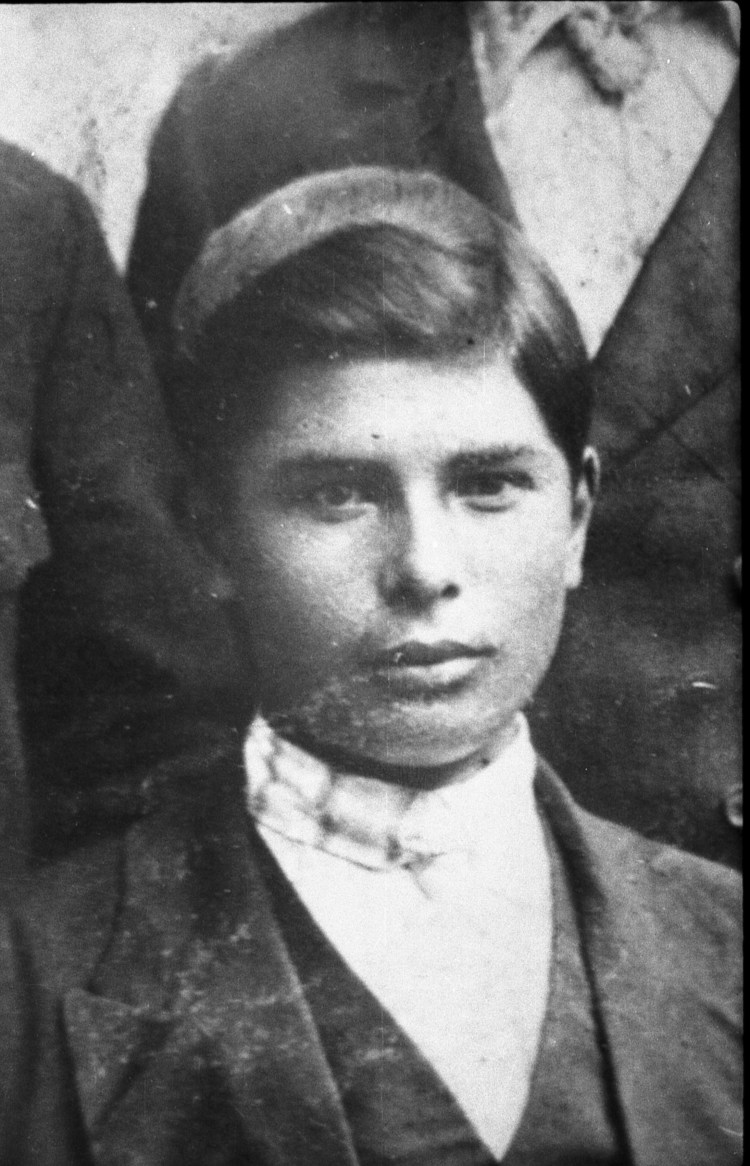

Село Преображенское. 1910 г. Фото из сети Интернет

Из той же статьи узнала, что в 1928 году сотрудники Ленинградской консерватории записали на фонограф в исполнении студента института народов Севера алеутскую песню. А поскольку в то время единственным таким студентом в Ленинграде был Валентин Хабаров, то Сергей Анатольевич Корсун высказал предположение, что запись принадлежит ему. Мы были настроены прояснить ситуацию, и, не смотря на то, что прошло 90 лет, решили попробовать найти эту запись. Свой поиск начали с Санкт-Петербургской консерватории. Получили ответ, что в консерватории этой записи нет, но возможно она есть в Пушкинском доме. Направляем письмо Директору Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, доктору философии, доктору филологических наук, профессору Валентину Вадимовичу Головину, не веря в положительный ответ. Ведь столько лет прошло, была война, блокада Ленинграда, вряд ли что уцелело. Оказывается, уцелело!

Заведующий фонограммархивом Юрий Иванович Марченко проверил имеющиеся описи и подтвердил одну запись от В.П. Хабарова: «ФВ 1393.01. “Агитаян” (Приятель). Песня. Исп. Хабаров В. Зап. 03.1927 (март 1927 г. – так в реестре). Ленинградская обл. Детское Село. Институт живых восточных языков (ИЖВЯ). Рабфак. Записали Е.В. Гиппиус и З.В. Эвальд.». Два с лишним месяца продолжалась переписка с сотрудниками фонограммархива. Её итогом стало заключение договора Алеутского краеведческого музея с Институтом литературы РАН на безвозмездное получение цифровой копии записи без права передачи третьим лицам, но с правом использования на мероприятиях в музее.

Конечно, запись не очень хорошего качества, но вживую прикоснуться к прошлому, услышать один из первых вариантов известной песни и тем более в исполнении удивительного человека – алеута Валентина Хабарова – стало просто здорово!

Но как же он попал в Ленинград? Вот как об этом пишет С.А. Корсун:

“В конце 1925 г. было организовано Северное отделение рабочего (подготовительного) факультета ЛГУ. Среди его первых студентов был алеут с острова Медный Валентин Поликарпович Хабаров. Летом 1925 года он сопровождал партию голубых песцов при их перевозке с острова Медный на Шантарские острова. Оттуда он добрался до Николаевска-на-Амуре, где при содействии Комитета народов Севера получил направление на учебу в Ленинград, куда прибыл предположительно в конце 1925 года. В 1927 году студентов Северного отделения перевели на Северный факультет Ленинградского восточного института имени А.С. Енукидзе (другие названия - Институт восточных языков, Институт живых восточных языков). Летом и осенью этого же года В.П. Хабаров вместе с супругой хантыйкой Милицей Хабаровой находился на полевой практике на Командорах”.

Судя по всему, Валентин Поликарпович был активным студентом, так как в марте 1928 года он становится участником V пленума Комитета Севера в Москве, где его избрали в состав редколлегии сборника “Тайга и тундра”.

Возвращаемся снова к статье о Хабарове: “В 1929 г. на основе Северного факультета Ленинградского восточного института создали Институт народов Севера (ИНС), первым ректором которого стал Я.П. Алькор. В 1930 г. В.П. Хабаров состоял в научной переписке с В.И. Иохельсоном. В 1931 г. состоялся первый выпуск пятнадцати студентов четвертого курса Института народов Севера, в числе которых были супруги Хабаровы. Об этой семейной паре В.Г. Богораз вспоминал: «Алеут… сам себя называвший креолом, женился на беленькой остячке из Обнорска [правильно - Обдорска – О.Р.], по-видимому, с примесью русской крови, и молодая чета долго не могла решить, куда ей ехать работать: на западносибирскую Обь или на дальневосточные острова - Беринга и Медный?”.

Валентин Поликарпович Хабаров занимался изучением жизни своего народа, в середине 30-тых поступил в аспирантуру и успешно защитил диссертацию, получив степень кандидата географических наук, его руководителем был Е.К. Суворов. Тот самый, что побывал на Командорах в 1910, 1911 годах и который написал всеобъемлющий труд “Командорские острова и пушные промыслы на них” (С-Петербург, 1912). После возвращения из Ленинграда В.П. Хабаров работал в Алеутском районе на руководящих постах. В 1942 году скончался в Петропавловске–Камчатском от тяжёлой болезни. <…>

Валентин Поликарпович Хабаров прожил всего 44 года. Он горячо любил свои острова и свой народ. Его наследием пользуются новые поколения этнографов, зоологов, которые обращаются к трудам В.П. Хабарова – первого учёного среди алеутов»

***

В.П. ХАБАРОВ – ПЕРВЫЙ АЛЕУТ-ЭТНОГРАФ4

Фрагменты из статьи

«Летом и осенью 1927 г. В.П. Хабаров вместе с супругой хантыйкой Милицей Хабаровой находился на полевой практике на Командорах. По результатам этой поездке в сборнике “Тайга и тундра”5 опубликовали его статью “Командорские острова” и заметку М. Хабаровой “Школа на Командорских островах”. <…>

Во время обучения В.П. Хабаров был одним из наиболее активных студентов»

«В 1931 г. состоялся первый выпуск пятнадцати студентов четвёртого курса ИНС, в числе которых были супруги Хабаровы. <…> В.П. Хабаров был первым алеутом с Командорских островов, получившим светское высшее образование и отчасти этнографическое образование. <…> По возвращении на Командорские острова он занимал руководящие посты в местной администрации. В середине 30-х годов В.П. Хабаров поступил в аспирантуру ИНС и готовил кандидатскую диссертацию по теме “Котиковое хозяйство в СССР”»

***

«… ЖЕНИЛСЯ НА БЕЛЕНЬКОЙ ОСТЯЧКЕ ИЗ ОБДОРСКА, ПО-ВИДИМОМУ, С ПРИМЕСЬЮ РУССКОЙ КРОВИ…»

По рассказам папы знали, что из сибирских родственников в Ленинграде проживали тётка (зубной врач) и двоюродные сестры. Надежда (дочь Александры Александровны и Александра Пафнутьевича Долгорожевых) была врачом, а Милица (дочь Марии Александровны и Ивана Ивановича Волковых) – педагогом6.

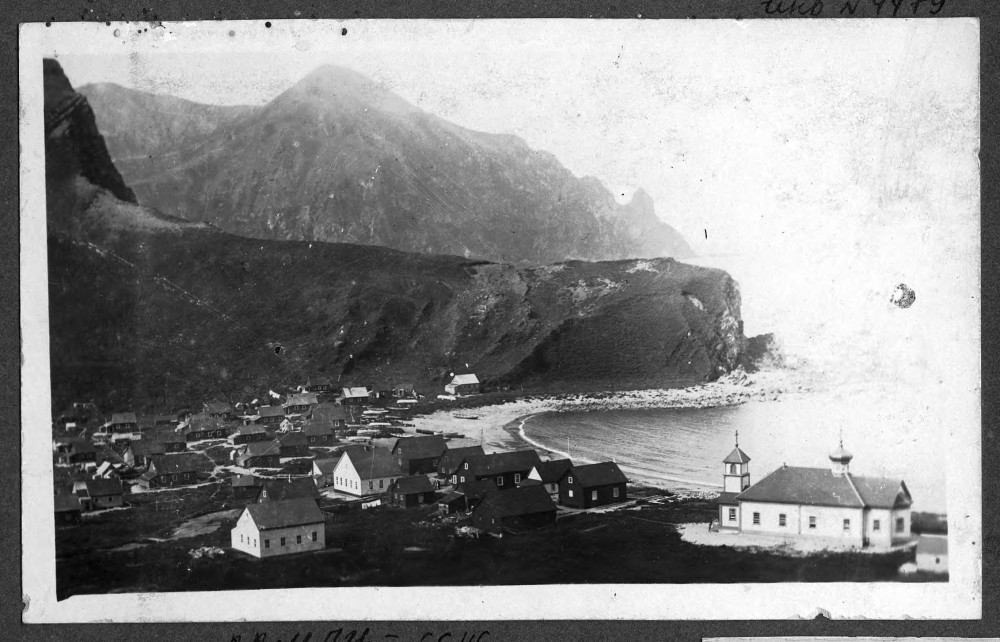

Письмо М.А. Волковой сестре А.А. Долгорожевой было найдено в сети Интернет.

Перефразирую высказывание из воспоминаний уважаемого учёного В.Г. Богораза: «… женился на беленькой русачке, по-видимому, с примесью селькупской крови (?)…»

Милица Ивановна родилась в селе Тогур, где в то время её отец служил в лесничестве. Запись в метрической книге Воскресенской церкви о рождении близнецов Николая и Милицы Волковых: Даты: - рождение – 6 апреля 1906 г.; - крещение – 26 мая 1906 г. Родители – «Канцелярский служитель Иоанн Иоаннов Волков и законная жена его Мария Александрова, оба православного вероисповедания». Восприемниками были потомственные почётные граждане Николай Александрович, Наталия Ильинична, Петр Александрович и Феоктиста Михайловна Родюковы. См. раздел «На волнах памяти 1906 (апрель-май)».

Сёстры Ангелина (слева) и Милица Волковы. 1912 год. Фотография из архива семьи Н.И. Волкова

В 1927 году Институт был переведён в здание бывшей Духовной академии на территории Александро-Невской лавры (Обводный канал, 17)7

Фото из сети Интернет

В 1928 году у Хабаровых родилась дочь. Жили они в общежитии Института. В справочнике «Весь Ленинград» указано: «Хабарова Милица Ив. Обводный кан., 17»8.

Валентин Поликарпович Хабаров с дочерью Аллой. 1928 г. Фотография из архива семьи Н.И. Волкова

Милица Ивановна Хабарова (Волкова) с сыном Леонидом и дочерью Аллой. Фотография из архива семьи Н.И. Волкова

«Первый выпуск из Института народов Севера состоялся 3 мая 1931 года. Среди выпускников – уроженцев Обского Севера – были остяки Василий Алачев, Милица Хабарова, Андрей Ельпин, Варвара Чешова. Все они были направлены на свою малую Родину в качестве педагогов, советских, партийных и кооперативных работников»9.

***

Наследием В.П. Хабарова – первого учёного среди алеутов, пользуются новые поколения этнографов, зоологов, которые обращаются к его трудам. Вот один из примеров10.

Alaska Journal of Anthropology. Volume 11, Numbers 1&2. 2013

The first Aleut to receive higher education (partly in anthropology) was Valentin Polikarpovich Khabarov. At the end of 1925, the Northern Branch of the Workers’ (Preparatory) Faculty of Leningrad State University was founded. Twenty-four students enrolled, eighteen of whom were native Siberians, among them V. P. Khabarov. Both L.Ya. Shternberg and W.G. Bogoras taught in the Northern Branch. In 1927, the students of the Northern Branch were transferred to the Northern Faculty of the Leningrad Eastern Institute, and in 1925 the Institute for the Peoples of the North (IPN) was created on its basis. During the time of his study, Khabarov was one of the most active students.

FIELDWORK ON THE COMMANDER ISLANDS ALEUTS

Sergei A. Korsun Museum Kunstkamera, University Emb. 3, Saint Petersburg, Russia 199034; ffsak@kunstkamera.ru

Translated by Ryan Tucker Jones Idaho State University, 935 W. Clark St., Pocatello, ID 83204; jonerya5@isu.edu

ABSTRACT

The group of Aleuts living on the Commander Islands has long attracted the interests of linguists, anthropologists, and ethnographers. The first party of Aleuts was taken from the Aleutian to the Commander Islands in 1825, and the last was delivered in 1872. The Aleuts lived in two separate groups on the Commanders, one on Bering Island and the other on Copper (Mednyi) Island. The Aleut settlement of Preobrazhenskii, on Copper Island, was in existence from the beginning of the 1860s. At the end of the nineteenth century, the Museum of Anthropology and Ethnography (MAE) began to gather individual objects and collections relating to the Aleuts of the Commander Islands that were brought in by participants of various naval, zoological, botanical, geological, and other expeditions. Until the end of the 1920s, no ethnographical studies of the Commander Island Aleuts had been undertaken. Employees of the MAE made a significant contribution to the study of the inhabitants of the Commander Islands. This article is dedicated both to the results of the scientific studies done among the Commander Island Aleuts as well as to the history of the MAE’s collections on these “small people” of Siberia. Special attention is paid to the materials of the museum’s employees and explorers, whose documents are now located in the MAE’s archives (AMAE): S. Pandre, V.P. Khabarov, and E.P. Orlova. The article also mentions projects for the study of the Commander Island Aleuts that were never completed.

<…>

2020. «КАМЧАТКА – РОССИЯ – МИР: ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА». ДОКЛАДЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ

В издании представлены доклады участников исторических чтений, прошедших в рамках фестиваля «КАМЧАТКА – РОССИЯ – МИР», главная задача которого – привлечь интерес всего мира к богатейшему историческому наследию Камчатки и созданию сети маршрутов по территории края для развития событийного туризма. Адресовано широкому кругу читателей и особенно тем, кто интересуется историей полуострова Камчатка11.

ОДНА ИЗ УТРАЧЕННЫХ АЛЕУТСКИХ ФАМИЛИЙ – ХАБАРОВЫ

Татаренкова Наталья Александровна,

начальник отдела сохранения историко-культурного наследия

ФГБУ «Государственный природный биосферный заповедник

«Командорский» им. С.В. Маракова», село Никольское

[Фрагменты из доклада]

Хабаров Яков Петрович (ок. 1817-1885). [прадед Валентина Поликарповича]

Яков родился на одном из островов Атхинского отдела РАК. В отдел входила Андреяновская группа островов, Ближние и Командорские. Социальный статус «креол» говорит о том, что отцом Якова был русский. Уроженец Великого Устюга Петр Андреевич идеально подходит на роль родителя – совпадает имя, а также время и место службы. В 1830-х гг. Яков учился на о. Атка в православной школе, организованной священником Иаковом Нецветовым. В 1834 г. Хабаров впервые посетил Командоры. Вместе с иподьяконом Лаврентием Семеновичем Саломатовым он сопровождал любимого учителя и духовного наставника о. Иакова. Окормляя приход, Нецветов старался посещать все, даже самые удаленные острова отдела. На этот раз при нем были новопричисленные помощники: Лаврентий исполнял обязанности пономаря, а Яков - ризничего. Поход совершался на гукер-яхте «Мореход» под командованием прапорщика Ф.Ф. Афанасьева. 19 июня судно встало на якорь напротив селения о. Медного. Молельный дом был уже достроен, оставалось только завершить внутреннее убранство. Это радовало – теперь не нужно было устанавливать переносной палаточный храм, который тоже на всякий случай возили с собой. Священник отслужил Божественную литургию, вечерню, утреню и Часы, исповедал и причастил прихожан, окрестил младенцев и отпел усопших. 23 июня «Мореход» снялся с якоря и взял курс на соседний о. Беринга. В 1839 г., окончив школу, Яков поступил учеником бухгалтера в атхинскую контору. А в первой половине 1840-х гг. контора направила его служить на суровый завораживающий Медный. Он переехал вместе с супругой. Гребницкий указывал, что все дети родились на Командорах. Хабаров был женат трижды: на Евдокии (Авдотье) Шангиной, а затем – Степаниде Трофимовне, предп. Куликаловой (ок. 1840 г. р.), ок. 1878 г. он обвенчался с юной Прасковьей Денисовной Поповой (ок. 1850 г.р.). Все три женщины родили ему детей, всего - 20. Младшие в трудные годы воспитывались у бабки Феклы Поповой. Это была большая дружная семья. Яков Петрович, как человек грамотный, пользовался уважением земляков. Вел бухгалтерские дела, читал молитвы и крестил новорожденных. В отсутствие священника это было допустимо, крестить мог любой прихожанин, обряд завершался миропомазанием через месяцы или годы – когда приедет священник.

Старик скончался в возрасте 67 лет. Продолжателем семейных традиций стал его старший сын Иван.

Хабаров Валентин Поликарпович (1898-1942) и его родственники.

Валентин Поликарпович известен как первый командорский алеут, получивший высшее образование и успешно защитивший кандидатскую диссертацию.

Валентин приходился родным внуком Николаю Яковлевичу (ок. 1846-1905) и правнуком Якову Петровичу Хабаровым. Николай и его жена Марина Семеновна (ок. 1841–1910) воспитали трех сыновей: Павла (1871–1949), Куприяна (ок. 1872–1922, Ключи) и Поликарпа (ок. 1875 г.р.). Павел упоминается в книге И.И. Барабаш-Никифорова*. В 1930-1932 гг. он часто навещал ученого вместе с Иовом Сушковым. Неразлучные друзья всегда приходили вместе и просиживали целый вечер, рассказывая за чаепитием интересные истории из своей богатой приключениями промысловой практики. Старики называли себя «старыми секачами», каждый раз заливаясь при этом добродушным смехом. Павел женился на Александре Семеновне Сушковой (ок. 1874 г. р.). Командорцы помнят их детей: Семена (1891-1964), Бориса ( 1908-1949), Иллариона (1911-1976?). Николай (1892 г. р.) приблизительно в 1915-1919 гг. уехал на заработки в Америку. Их сестра Елизавета (1899-1971) стала в замужестве Яковлевой, мамой Г.М. Яковлева и бабушкой Тютеревых.

Поликарп был опытным промысловиком, любившим и охранявшим свою землю: в 1906 г. ему был пожалован Военный Орден IV степени «за защиту острова Меднаго от Японцев за время войны 1904 и 1905 годов»**. Всего таких наград было выдано четыре. В 1897 г. он женился на Анне Ламберт (1878 г.р.). Анна Франковна была дочерью «гражданки Северо-Американских штатов» Мавры Игнатьевны Ламберт (ок. 1856-1896). Дочь медновского креола Игнатия Артамонова (ок. 1816 г.р.) и Мавры Николаевны (ок. 1818 г. р., урожд. Голодовой). Мавра в 1874 г. стала женой служащего американского торгового дома «Гутчинсон, Кооль и Ко» Франка Ламберта (умер не позднее апреля 1881 г.). Овдовев, женщина вышла замуж повторно за креола Иллариона Михеевича Бадаева (ок. 1866–1910). Их общие дети носили фамилию отца, а Анна и ее брат Константин (ок. 1874 г.р.) – Ламберт. Семья Поликарпа и Анны была небольшой – всего двое детей: Валентин (1898 г.р.) и Алла (ок. 1907 г.р.). Средний Иван (1901–1901) прожил только месяц.

По критериям 1925 г. Поликарп и 18-летняя Анна считались грамотными. Острый ум, красота и способности девушки завоевали сердце председателя туземного районного исполкома (в 1925 г. – волостного революционного комитета) Николая Васильевича Выломова (ок. 1898 г. р.). А 27-летний сын, как это ни парадоксально, малограмотным. Анна Франковна грамоте так и не обучилась. Валентин занимался пушным промыслом и даже считался женатым. Его гражданской женой (в годы установления советской власти браки было не принято фиксировать на бумаге) была бойкая Евдокия Георгиевна Попова (1904 г.р.). С 1925 г. Евдокия находилась на Камчатке. Этот союз продлился недолго, и о нем не вспоминала ни одна, ни другая сторона. В начале осени того же года Валентин в числе прочих промышленников перевозил медновских голубых песцов на Шантарские острова. Судьба круто изменилась в Николаевске-на-Амуре - при содействии Комитета Народов Севера он получил направление на учебу в Ленинград. В конце 1925 г. в северной столице как раз формировалось Северное отделение рабочего факультета Ленинградского университета. Своеобразной платой за путевку в жизнь стало переработанное пропагандистскими органами «открытое письмо» в камчатскую газету «Полярная звезда». Опытный глаз заметит, что именно поведал сам неискушенный автор, а что было добавлено и искажено в угоду политическим настроениям. Больше Валентин на такой крючок не попадался и с честью обходил все острые углы, сохраняя собственное лицо и национальное достоинство.

Хабаров стал одним из первых студентов нового отделения. Там он женился на однокурснице остячке (хантыйке, скорее всего, метиске) Милице Ивановне (1906 г.р.) и летом 1927 г. привез молодую супругу на Командоры. Здесь студенты проходили полевую практику. В результате были написаны две статьи: «Командорские острова» – Валентина и «Школа на Командорских островах» – Милицы. Обе вошли в сборник «Тайга и тундра» за 1931 г. Валентин быстро постигал азы науки. Времени хватало и на учебу, и на общественную деятельность: в марте 1928 г. он участвовал в работе V пленума Комитета Севера (Москва). И все же во главе угла стояла не политика, а этнография и история северных народов. В институте функционировал краеведческий кружок, и Хабаров был его активным членом. Его даже включили в состав редколлегии издаваемого тем же кружком сборника «Тайга и тундра». В 1927–1929 гг. сотрудники Ленинградской государственной консерватории Е.В. Гиппиус, З.В. Эвальд и С.Д. Магид записывали на фонограф представителей Северных народов, студентов и преподавателей, «приехавших в Ленинград на обучение и для работы». В марте 1927 г. в Детском (Царском) селе Ленинградской области студент рабфака ИЖВЯ В. Хабаров исполнил песню «Агитаян» («Агитадан»), что в переводе значит «друг», «товарищ». Валентин щедро делился своими знаниями со всеми, кто проявлял интерес к алеутской культуре. В числе их были В.Г. Богораз, С.В. Иванов, Г.Н. Прокофьев, В.В. Андропова и многие другие. В 1927 г. студентов Северного отделения перевели на Северный факультет Ленинградского восточного института им. А.С. Енукидзе, также известного как Институт живых восточных языков (ИЖВЯ). В 1929 г. на основе этого факультета был создан Институт народов Севера (ИНС). В 1931 г. состоялся его первый выпуск. Окончив вуз, Валентин Поликарпович вернулся на Командоры. Работал в районной администрации (в 1932 г. его должность записана как «коопиратор») и попутно собирал материал по этнографии алеутов. Его супруга воспитывала детей и вела занятия в школе. В середине 1930-х гг. Хабаров поступил в аспирантуру ИНС. Его научным руководителем стал известный зоолог Е.К. Суворов. Евгений Константинович занимался исследованием Командорских островов в 1910, 1911 и 1917 гг., издал ряд статей и фундаментальную книгу «Командорские острова и пушной промысел на них». Влияние руководителя на стиль Хабарова заметно с самых первых строк.

В 1941 г. в Ленинграде был опубликован диссертационный труд «Котиковое хозяйство на Командорских островах», и Валентин Поликарпович получил степень кандидата географических наук. К тому времени он уже был тяжело болен и вскоре, летом 1942 г., скончался в больнице Петропавловска-Камчатского.

За годы работы на островах В.П. Хабаров подготовил несколько научных статей, в том числе для «Дальневосточной энциклопедии» и сборника «Народы Сибири и Дальнего Востока». К сожалению, они так и не были опубликованы. Работа над сборником была завершена только в 1956 г., когда автора уже не было в живых. В книгу вошел не оригинальный текст алеутского этнографа, а базировавшийся на нем материал В.В. Андроповой. Как это ни странно, имя В.П. Хабарова не упоминается вообще. Это обстоятельство привело к тому, что алеуты Командорских островов долгое время считали, что Валентин Поликарпович так и не успел завершить работу и защитить диссертацию.

* Барабаш-Никифоров Илья Ильич (1894–1980) - известный российский зоолог и эколог, доктор биологических наук, профессор, внесший большой вклад в изучение фауны Командорских островов. Будучи студентом естественного отделения физико-математического факультета Екатеринославского университета, И.И. Барабаш-Никифоров одновременно работал в школе, краеведческом музее и выезжал в экспедиции. Так, в 1925 году он участвовал в гельминтологической экспедиции академика К.И. Скрябина, а в 1927 году - в экспедиции по изучению промысловой фауны Баренцева моря, был членом Западно-Сибирской комплексной научно-промысловой экспедиции Союзпушнины, осуществлявшей выпуск ондатры, ставшей скоро одним из важных объектов отечественного пушного промысла в Сибири. В 1930 году И.И. Барабаш-Никифоров принял участие в работе Тихоокеанской научно-промысловой экспедиции и в течение двух лет находился на Командорских островах. За это время он собрал огромный материал по различным видам животных, обитающих как на самих островах, так и в их прибрежных водах (по командорским песцам, калану, ластоногим, китообразным, рыбам) и провел уникальные исследования, в частности по экологии калана. Результаты этих работ впоследствии легли в основу ряда его крупных публикаций в нашей стране и за рубежом: "Калан, или морская выдра (морской бобр)" (1933), "Ластоногие Командорских островов" (1936), "К биологии командорского песца" (1937), "Калан" (1947, 1968 - в соавторстве с С.В. Мараковым и А.М. Николаевым). В них приведены сведения о биологии целого ряда представителей животного мира Командорских островов, а также показана возможность акклиматизации калана и его приручения. Источник: Википедия.

** Вахрин С.И. Камчадалы – защитники Отечества. – Санкт-Петербург: Свое издательство, 2018. – 320 с. - С. 296: Хабаров Поликарп. Остров Медный. Участник народного ополчения в период Русско-японской войны 1904-1905 гг. Награжден Георгиевским крестом 4-й степени № 169574.

***

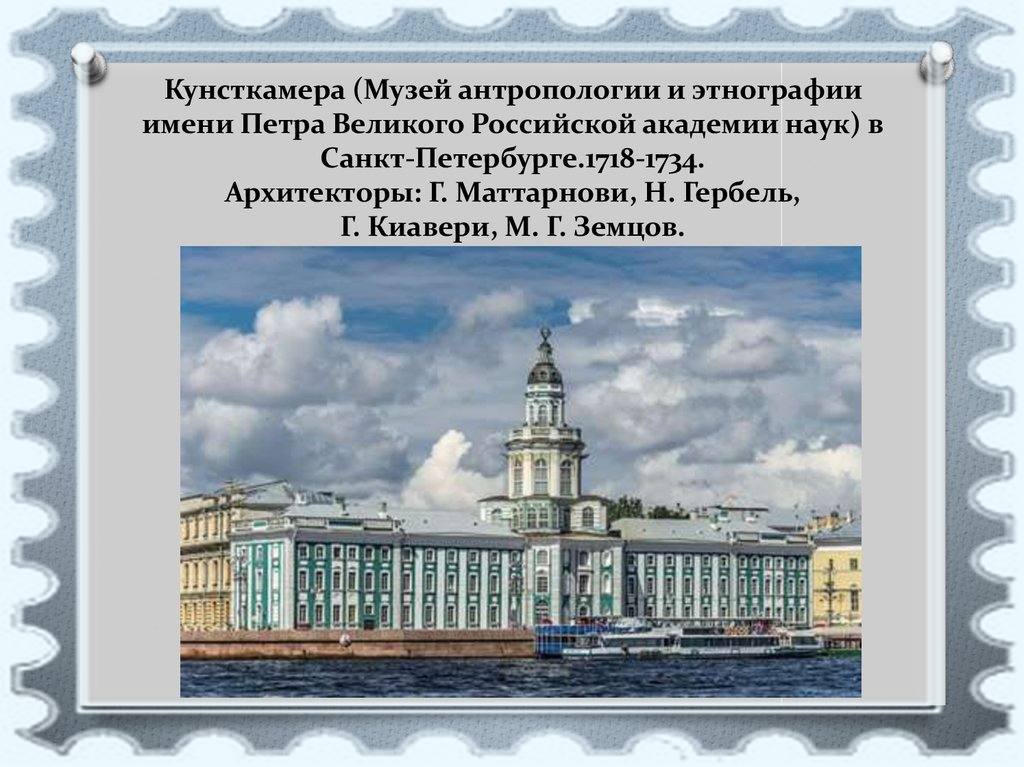

МАЭ РАН

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук (МАЭ РАН) - один из крупнейших и старейших этнографических музеев мира, коллекционные фонды которого насчитывают свыше 1.2 млн. единиц хранения12.

5 января 2023 г.

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ КУНСТКАМЕРА / ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ

Предлагаем вашему вниманию видеорассказ Александры Петровой, ведущего специалиста по приему и экскурсионному обслуживанию МАЭ РАН, о коллекциях по традиционной культуре Алеутов.

***

ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ КОЛЛЕКЦИЙ МАЭ РАН ПО НАРОДАМ РУССКОЙ АМЕРИКИ

Корсун Сергей Анатольевич13,

кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела этнографии Америки,

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН

(Россия, Санкт-Петербург)

[Фрагменты из статьи]

Этнографические предметы являются важным источником для реконструкции традиционной культуры отдельных народов. В то же время, чтобы рассматривать этнографический предмет как источник, необходима достоверная информация о его происхождении, назначении и этнической принадлежности.

В дальнейшем я буду говорить о своем опыте изучения собрания МАЭ (Кунсткамера) РАН по народам Русской Америки. До перехода в научный отдел в течение девяти лет я работал экскурсоводом и рассказывал посетителям о назначении отдельных предметов. Соответственно я изучал этнографическую литературу о коллекциях и их собирателях. Чем больше я читал книг и статей по этнографии народов Русской Америки, тем больше находил в них неточностей в отношении этнической принадлежности конкретных вещей.

<…>

В 1998 г. я начал работу над кандидатской диссертацией «Собрание МАЭ по народам Русской Америки: история формирования и документальная атрибуция». Моя задача состояла в том, чтобы установить этническую принадлежность отдельных предметов. Для ее решения я старался найти документальные сведения о том, кто, когда и где приобрел тот или иной предмет. Эта информация позволяла установить этническую принадлежность отдельных вещей. Например, если известна фамилия собирателя, то, исходя из данных его биографии и уточнив маршрут его путешествий, можно определить, в каком районе и среди какого народа приобретались коллекции. Кроме того, установление имени собирателя позволяет использовать именно его сведения, а не информацию от других лиц в отношении конкретных экспонатов. Установление места сбора позволяет не только определить этническую принадлежность предмета, но и проследить этнокультурные связи, если конкретный предмет по материалу, технике изготовления, форме, орнаменту отличается от других образцов материальной культуры народа, населявшего эту территорию. Установление времени сбора позволяет определить хронологические рамки бытования отдельных вещей и исследовать этнокультурные изменения при их сравнении с аналогичными предметами, т. е. проследить изменения в форме, материале, орнаменте комплектов однотипных предметов (орудий охоты, одежды, головных уборов, масок и т.д.).

В ходе изучения списков собирателей и другой архивной и музейной документации удалось установить, что тлинкитская циновка МАЭ № 570-64 была зарегистрирована как изделие индейцев Калифорнии, а головной убор калифорнийских индейцев МАЭ № 2930-20 - как рыболовная сеть эскимосов. Выяснить этническую принадлежность этих экспонатов можно было бы, если бы в МАЭ были специалисты по ремеслам тлинкитов и по материальной культуре индейцев Калифорнии. При этом им было бы необходимо изучить все образцы плетения у аборигенов Америки, чтобы выявить тлинкитскую циновку, и все североамериканское собрание, чтобы выявить головной убор индейцев Калифорнии, так как эти вещи были зарегистрированы в коллекциях по другим народам. На подобную работу было бы затрачено несколько месяцев или лет, теоретически это возможно, но практически маловероятно.

После защиты диссертации стало ясно, что необходимо продолжить работу по атрибуции коллекций и ввести отдельные предметы в широкий научный оборот. В диссертации были приведены музейные номера нескольких сотен предметов, но было опубликовано небольшое количество их фотографий (Корсун 2005). В дальнейшем я планировал подготовить серию иллюстрированных каталогов по народам Русской Америки.

<…>

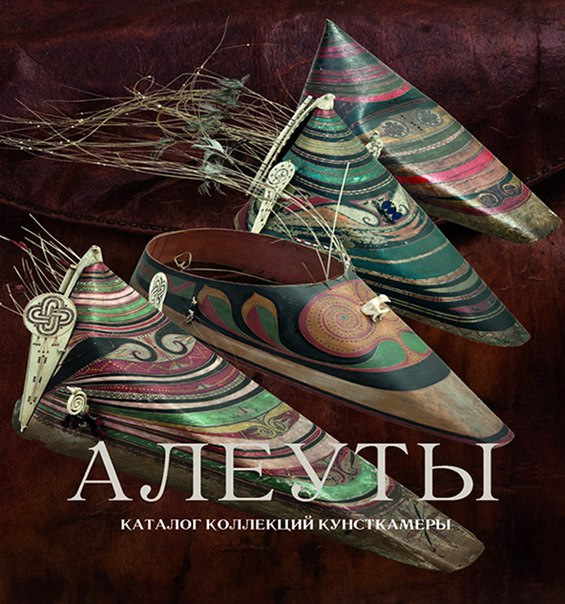

КАТАЛОГ ПО АЛЕУТАМ

В 2010-2014 гг. я работал над каталогом по традиционной культуре алеутов (Алеуты 2014). Во время работы по этому проекту я опубликовал серию статей об исследователях, проводивших этнографические, антропологические и археологические исследования среди алеутов: И.Е. Вениаминове, В.И. Иохельсоне, В.П. Хабарове, Р.Г. Ляпуновой, У. Лафлине, А. Хрдличке. Также выступал с докладами по алеутской тематике на нескольких конференциях, в том числе на V Международной конференции «Русская Америка (Те другие русские)», состоявшейся в августе 2012 г. в Мариехамне в Финляндии. В 2013 г. опубликовал статью о результатах полевых исследований советских ученых на Командорских островах (Когеип 2013: 169-181). В 2013 г. американское консульство профинансировало командировку в МАЭ алеутов М.Л. Диркса, Ш.П. Кэй и директора филиала Арктического центра Смитсоновского института в Анкоридже А. Кроуэлла. Их приезд был связан с совместной работой по алеутскому каталогу.

Обложка каталога14

Иллюстрация с сайта «Коренные жители Аляски – Алеуты»

<…>

Таким образом, значительная часть коллекций МАЭ по народам Русской Америки введена в научный оборот. Благодаря музейным и выставочным каталогам исследователи имеют возможность изучать материальную культуру: алеутов, тихоокеанских эскимосов, денайна, тлинкитов и народов Калифорнии из собрания МАЭ (Кунсткамера) РАН - первого государственного музея России, основанного в 1714 г.

Иллюстрация с сайта «АЛЕУТЫ РОССИИ»

***

1Корсун С.А. Полевые материалы по алеутам Командорских островов // Электронная б-ка Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН. – (История экспедиций). – С. 210.

2Фомина Н.С. Валентин Поликарпович Хабаров / МБУ «Алеутский краеведческий музей». Декабрь 10, 2018 /Admin / Статьи.

3Преображенское - бывшее село в Алеутском районе Камчатского края, располагалось на острове Медный на берегу одноимённой бухты. Долгое время являлось единственным населённым пунктом на острове.

Посёлок был основан в конце XIX века алеутами, прибывшими с острова Атту Алеутского архипелага, к началу XX века население достигло 200 человек. Основным занятием населения было рыболовство и китобойный промысел. Село просуществовало вплоть до 1970 года, когда для ускорения экономического развития Командорских островов всё население Медного было переселено в село Никольское на острове Беринга. Село Преображенское упразднено 25.11.1977 г. В настоящее время село необитаемо. Источник: Википедия.

4Корсун С.А. В.П. Хабаров – первый алеут-этнограф // Электронная б-ка Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН. – С. 465, 466.

5Хабаров В.П. Командорские острова // Тайга и тундра: сб. № 3. Л., 1931. – С. 53-58; Хабарова М. Школа на Командорских островах // Тайга и тундра: сб. № 3. Л., 1931. – С. 89-90.

6Милица Ивановна (в девичестве Волкова) была направлена на учёбу в Институт народов Севера, так как в то время не хватало специалистов из среды коренных народов Сибири. В связи с этим, видимо и посчитали, что она хантыйка или селькупка.

7Смирнова Т.М. Институт народов Севера в Ленинграде // История Петербурга.–2013.- № 1(68). - С. 43-50.

8Весь Ленинград на 1931 год. Указатель жителей: С. 493.

9Еремеева О.И. Институт народов Севера в 1930-е гг.: первые шаги // TheNewsOFASU-2010-4-1-hist-16.pdf – С. 96; Еремеева О.И. Обеспечение Сибирского Севера квалифицированными кадрами: 30-е годы XX в. // Вестник Томского государственного университета, 2012. История. № 1 (17). – С. 41.

10Fieldwork on the Commander islands Aleuts / Sergei A. Korsun; Translated by Ryan Tucker Jones // Alaska Journal of Anthropology. Volume 11, Numbers 1&2. - 2013. – С.169-181.

11«КАМЧАТКА – РОССИЯ – МИР: ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА»: Доклады Международных исторических чтений / сост. И.В. Витер. – Петропавловск-Камчатский: Камчатпресс, 2020. – 208 с. - ISBN 978-5-9610-0380-2.

12Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук (МАЭ РАН) - один из крупнейших и старейших этнографических музеев мира, коллекционные фонды которого насчитывают свыше 1.2 млн. единиц хранения. Он является преемником первого российского государственного публичного музея, знаменитой Петровской Кунсткамеры, основанной Петром I в 1714 г. Когда речь заходит о Кунсткамере, то первая возникающая ассоциация у современного человека, что это коллекция чего-то аномального, собрание «уродов», или «монстров». Не таким было восприятие музея на Васильевском острове человеком XVIII в. Музей оказывался не только собранием предметов, но и вместилищем знаний человека о мире и о нем самом. Всё это: и музейные экспонаты, и ранее неведомая простому русскому человеку наука, и даже инструменты, которыми добываются новые знания, - всё было собрано в одном специально построенном здании, которое и сейчас сохраняет свое название - Кунсткамера. В музее сосредоточивались образцы иностранных и российских руд и минералов; здесь изучались флора и фауна России; сюда были привезены из экспедиций предметы быта, верований разных народов России, а позднее и всего мира, находки из «древних могил», то есть все то, что положило начало развитию наук этнографии и археологии. Сегодня Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН - это не только академический музей, но и один из ведущих исследовательских центров Российской академии наук. Здесь продолжаются традиции великих русских этнографов и антропологов XVIII - XX вв. Музей отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ. Источник: Куда сходить в Санкт-Петербурге. Афиша. КУНСТКАМЕРА. – Рубрика в сети Интернет.

13Кунсткамера. Календарь. 3 августа 2023 г. КОРСУН Сергей Анатольевич (03.08.1958-23.06.2021).

65 лет назад, 3 августа 1958 года, родился Сергей Анатольевич Корсун, один из крупнейших специалистов по этнографии Северной Америки.

Сергей Анатольевич родился в городе Североморске Мурманской области. Он получил образование на кафедре этнографии и антропологии исторического факультета Ленинградского университета, участвовал в этнографических экспедициях на территории Новгородской области, Карелии и полуострове Ямал. Своими учителями в науке Сергей Анатольевич считал Рудольфа Фердинандовича Итса и Валериана Александровича Козьмина.

Несколько лет Сергей Анатольевич проработал экскурсоводом в МАЭ РАН, а затем перешел на работу в научный отдел, защитил кандидатскую диссертацию «Собрание МАЭ по народам Русской Америки: история формирования и документальная атрибуция», принимал участие в организации международных выставок МАЭ, участвовал во многих международных конференциях и конгрессах в России и США.

Сергей Анатольевич Корсун - автор фундаментальных работ по истории американистики и американского собрания МАЭ. Его четыре иллюстрированных каталога коллекций по народам Аляски и Калифорнии вошли в золотой фонд науки.

14Алеуты: каталог коллекций Кунсткамеры / авт.-сост. С.А. Корсун; отв. ред. Ю.Е. Березкин.- СПб: МАЭ РАН, 2014. – 384 с.: ил.

АЛЕУТЫ. Электронная версия каталога. Дата создания: 15.03.2018.

Авт.: руководитель проекта к.и.н. Ю.А. Купина; авт.-сост. к.и.н. С.А. Корсун; ответствен. ред. д.и.н. Ю.Е. Березкин.

Аннотация: Алеуты - один из коренных народов американского Севера. В начале XIX века группа алеутов была переселена на Командорские острова. Поэтому в настоящее время алеуты проживают как в США, так и в России. Коллекции по алеутам стали поступать в Кунсткамеру после открытия в 1741 г. Алеутских островов и Аляски участниками экспедиции В.И. Беринга - А.И. Чирикова. На протяжении более ста пятидесяти лет российские мореплаватели, путешественники, ученые, миссионеры и служащие Российско-Американской компании доставляли в Музей коллекции по алеутам. Благодаря их собирательской деятельности мы располагаем самым обширным и уникально ранним по времени сбора собранием по этнографии алеутов.