ЭКОЛОГИЯ ТРАДИЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА РУССКИХ СИБИРИ ХVII-НАЧ. XX ВВ. (Историческая справка).

Переселение русских крестьян в Сибирь, начавшееся в конце XVI - XVII веке было серьезной проверкой на прочность для традиционного крестьянского хозяйства. Переселенцам приходилось приспосабливаться к совершенно новой климатической и географической обстановке. Причем, не слишком выгодной для земледелия: холодный климат с перепадами температур, неплодородные почвы, заболоченность и огромные лесные массивы. Все эти неудобства искупались богатством природных ресурсов: леса, рыбы, пушного зверя. Но, следуя сложившимся традициям, русские принялись налаживать именно земледельческое хозяйство.

Вопрос о традиционном природопользовании распадается на несколько проблем:

- как уже сформировавшееся русское крестьянское хозяйство приспособилось к новым природным условиям? В чем специфика крестьянского хозяйства сибиряков-старожилов?

- Каким образом регулировались в нем отношения между человеческим обществом и окружающей средой?

- Какие стереотипы складывались в результате функционирования традиционного крестьянского хозяйства в сознании русских сибиряков, и как они преломлялись в последующие периоды?

Следует оговорить территориальные рамки. Речь идет о лесной зоне Западной и Восточной Сибири. Автором сознательно опущено рассмотрение специфики хозяйства старожилов северных (непригодных для занятия земледелием) и лесостепных и степных районов (более благоприятных для него). Временные рамки определяются, с одной стороны, началом заселения русскими Сибири, и, с другой стороны, тридцатыми годами ХХ века, когда в традиционном хозяйстве, в быту крестьян стали происходить коренные изменения, связанные с социалистическими преобразованиями. Естественно, что на протяжении трех столетий картина не оставалась неизменной. Поэтому целесообразным представляется выделение двух периодов. Рубежом между ними является середина XIX - начало XX века (применительно к территории Томской губернии временные рамки первого периода отодвигаются до 1905- 1907 годов). Начиная с этого времени в традиционном крестьянском хозяйстве начались серьезные изменения, связанные со строительством железной дороги, развитием товарно-денежных отношений, прогрессом средств производства, мощным потоком переселенцев, хлынувшим в Сибирь.

В настоящей работе необходимо раскрыть наиболее характерные черты хозяйства сибиряков-старожилов, основные их занятия: земледелие, скотоводство, присваивающие промыслы с точки зрения взаимоотношения человеческого общества и природы.

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Русские, переселяясь в XVI- XVII веке в Сибирь, имели вполне сложившиеся стереотипы о должном ведении хозяйства. Несмотря на то, что устроение земледелия на новом месте и в новых климатических условиях требовало немалых усилий и не давало немедленного результата, именно оно стало основным для старожилов лесной полосы. Какая система полеводства стала господствующей в Сибири? По мнению большинства исследователей, к XVI - XVII веку во всех областях Европейской части России сложилось правильное трехполье с севооборотом, практикой унавоживания полей и оставлением земли под пар на короткий срок. Этот способ значительно продлевал сроки пользования введенными в оборот землями и был удобен в условиях усиления феодального фиска и наступавшей земельной тесноты. Есть основания считать, что первопоселенцам Сибири трехполье было хорошо известно, и именно его они пытались ввести на новом месте. Однако в условиях господства натурального хозяйства, ориентированого на самообеспечение, обычно приживается наиболее экономичная с точки зрения трудовых затрат система для данных природно-климатических, социально-экономических условий.

Исследователи единодушно отмечают, что в XVII- XVIII веках в Сибири нет единообразия в способах полеводства. В редких случаях существует трехполье. Как правило, применяется оно на десятинных пашнях или в густонаселенных районах с природными условиями, удобными для земледелия. Широко распространена залежно-паровая система землепользования, при которой после относительно непродолжительного использования земля оставляется в залежь на длительный (от 15 до 30 лет) срок .(См.: Громыко М.М. 1975. С. 36, 43-44.)

Лесная зона Сибири мало приспособлена для земледелия, особенно северные ее районы. Как приспосабливались поселенцы к новой ситуации?

Земли данного региона не отличаются богатством и плодородием. В основном представлены серые и дерново-подзолистые почвы, большая часть которых была занята хвойными лесами. Затрудняло сельскохозяйственное освоение территории и обилие болот (См.: Кулижский С.П. 1996 * С. 23).

Заинтересованные в как можно более быстром получении урожая, первопоселенцы сначала распахивали безлесные участки - елани. Обилие таких мест позволяло длительное время обходиться без вырубки тайги под пашню.

К трудоемкой росчисти прибегали лишь в крайних случаях. Существовало несколько способов очистки земли под пашню. Если вести росчисть по всем правилам, то есть с обдиранием коры с деревьев, оставляя их сохнуть на корню, то это происходило за 5 и более лет: хвойные породы отличаются большой живучестью. С учетом, что раскорчевка и неоднократная вспашка нови тоже занимала не один год, первый урожай с такой пашни получали не ранее, чем через 9 - 10 лет. (Громыко М.М. 1975. С. 33). Иногда применяли более быстрый способ раскорчевки, без "черчения", то есть обдирания коры. Валили сырой лес, подрубая корни с одной стороны и действуя стволом как рычагом. Лес, как правило, не жгли, а сваливали на меже или использовали для других нужд.

Когда уже существовало налаженное хозяйство, поднятую новь или залежь засевали не сразу, поскольку сорняки глушили культурные растения. Неоднократная вспашка представлялась вполне эффективным методом борьбы с ними: "А это вот что: весной вспахали, в петровки заборонили, к августу перепахали, а весной снова вспахали и посеяли. Зачем - смекай. Чтоб сорняки поприжать." (Еремеев П. 1991. С. 47).

Естественно, что в таких условиях крестьяне должны были обладать большой степенью свободы перемещений. Хозяин вел постоянные поиски новых мест, готовил пашни, обрабатывал при этом и часть старых полей. Владения крестьянина растягивались на много десятков верст. Часто хозяева забрасывали старое жилье, основывая у новых полей временное поселение - заимку. Постепенно заимки обстраивались и превращались в деревни. Заимочная форма владений была широко распространена в Сибири в XVII - первой половине XIX века, до начала массового переселения из Европейской России. Однако, еще в 90-е годы XIX века заимочная форма владений не пришла в упадок. А.А. Кауфман, обследовавший Томскую губернию в названный период, отмечает, что только в 3-х волостях Томского района заимки исчезли, но не из-за утеснения общин, а из-за слабого развития в этих местах земледелия. В Почитанской волости хозяин заимки имеет право на землю и после ее оставления в залежь, в остальных районах существовала промежуточная форма: "Пока хозяин пашет - он хозяин. Бросит пахать - земля вольная." (Материалы ... 1898. С. 224-227). Впрочем, это не обуславливало однозначно господства экстенсивного способа землепользования.

Особенности сибирского климата затрудняли использование привычных удобрений (навоза). В некоторых районах, в том числе и в Среднем Приобье, из-за холодного климата навоз, внесенный в почву, не успевал перепревать и давал бурный рост сорняков. По свидетельству А.Н. Радищева (1797 год): "...землю около Томска навозить нельзя, ибо родится на пашне одна трава пырей. Посельщики ниже Ташеры делали всякие опыты неудачно." (Цит. по Громыко М.М. 1975. С. 37). Впрочем, нельзя говорить однозначно, что навоз как удобрение не применялся. Так, например , в Орленской слободе в 1745 году он использовался весьма активно, так как земля без внесения удобрений урожая не давала. (См: Громыко М.М. 1975. С. 37). Кроме того что здесь крестьяне максимально гибко приспосабливались к конкретным климатическим условиям, необходимо учитывать, что в ситуации, когда пашни растягивались на 30 - 50 верст, вывозить навоз на поля было невозможно. Эта трудоемкая операция требовала большого числа рабочих рук и времени.

И все же в качестве меры восстановления плодородия почвы чаще использовалось оставление земли в залежь. И эта система утвердилась очень давно. В 1642 году томский воевода докладывал: 11Пашут... тое земли лет по осьми и по десяти, без назьму, а как минет лет десять и те земли выпахивают... и мечют, да в других местах распахивают." (Громыко М.М. 1975. С.48 ). Такое длительное использование неудобряемых полей возможно было только в том случае, когда их хотя бы через три года оставляли на год париться без удобрений. Свидетельство крестьянки из Енисейской губернии К. И. Карпушевой говорит в пользу того, что данная практика бытовала и в конце XIX - нач. ХХ века. "...Где как, а у нас были земли немеряны, не делены. Каждый год до полдесятины (0,75 га) целика припахивали, и столько же бросалось старой запашки... В Уружской округе, а поди-ка и во всей Сибири, вели мужики выгонно-заимочное хозяйство. Земля шла попеременно: ныне - пашня, потом залог, после - сенокос". При этом во время использования пашни ей давали отдых: "Так и говорили: "Эта земля одношовошна". Понимай так: осенью сняли урожай, весной вспахали и тут же посеяли. Не парилась земля. Она снову, только что пущена, в пользование, еще в большой силе. Разве по нужде так-то вот делали. (Еремеев П. 1991. С . 46 ,47.) Налицо сочетание залежи и пара без применения удобрений.

Обычно земля использовалась 5-7 лет. Сроки восстановления выпаханного поля были длительными: от 15 до 30 лет. По мнению агрономов, этого срока вполне достаточно для восстановления плодородного слоя. На оставленной в залежь земле сначала росли сорные травы, потом появлялась трава, годная на корм скоту. Если залежь не использовалась как сенокос, то вскоре появлялась поросль лиственных деревьев. Корчевать впоследствии эту растительность было легче, чем хвойные леса, и крестьяне зачастую возвращались на оставленную пашню. Если же этого не происходило, то на данном участке довольно быстро восстанавливалась растительность.

Нельзя сказать, что при залежно-паровой системе землепользования пашни вообще не знали удобрения. Ежегодное опаливание пашен и покосов не только уничтожало мешавший всходам слой прошлогодней травы, семена сорняков и яйца вредных насекомых, но и удобряло почву золой. Неудивительно, что несмотря на запреты властей, этот способ очистки почвы был популярен у сибирских крестьян. (Громыко М.М. 1975. С. 36). (М.М. Громыко справедливо считает, что при всем внешнем сходстве с огнево-подсечной системой земледелия в Сибири пал был лишь способом уничтожить выкорчеванные деревья. В то время как в огнево-подсечной системе зола является по сути дела плодородным слоем, который практически не распахивается. В него сеется зерно, и через год-другой от плодородного зольного слоя не остается и следа, после чего пашня забрасывается. (Громыко М.М.. 1975. С. 33)).

Система землепользования с постоянным забрасыванием участков земли в залежь и освоением новых земель была возможна только в условиях земельного простора и относительной свободы перемещения. Поэтому она прижилась в Сибири не везде. Наряду с залежно-паровой системой трехполье существовало в Сибири с момента прихода русских. В конце XIX - начале ХХ века оно снова начинает занимать доминирующие позиции в сельском хозяйстве: усилился контроль, увеличилось число людей в деревнях. На смену деревням в 2-3 двора появляются настоящие гиганты из 100 и более дворов.

Именно правильное трехполье называет господствующей системой землепользования в Западной Сибири конца прошлого века В.М. Суриков. На смену разбросанным от жилища хозяина на 15-20, а то и 50 верст пашен приходят довольно компактные угодья, на которые удобно вывозить навоз. Чтобы сорняки не забивали пашню, старались использовать хорошо перепревший "дедовский" навоз. Для большей эффективности его запахивали максимум на третий день после вывоза на поле. (См.: Суриков В.М. 1974. С. 112-114, 122-124). Тем не менее, господство трехполья далеко не абсолютно. Так уже в 1927 в деревне Иткара исследователи обнаруживают использование полей в течение короткого срока с последующим оставлением в залежь. При этом самые дальние наделы отстоят от деревни верст на 9. (Бородкина М. 1927. С.).

В целом, говоря о системе землепользования в Сибири, в том числе - в Среднем Приобье, можно выделить следующие особенности.

- Русские пришли в Сибирь, имея вполне сложившуюся трехпольную систему землепрользования с севооборотом и унавоживанием, и в отдельных районах Сибири эта система сохранилась. Несомненное доминирование ее наступает в конце XIX - начале ХХ века. Можно усмотреть связь предпочтения именно этой системы с увеличением плотности населения за счет переселенцев и усилением контроля за перемещениями крестьян.

- В условиях земельного простора и обладая относительной свободой перемещения крестьяне Сибири отказались от правильного трехполья, привычного для Европейской России, и перешли на более экстенсивную систему землепользования - залежно-переложную. Обилие еланей позволяло долгое время обходиться без трудоемких росчистей под пашню. Позднее началась вырубка леса. Для залежно-переложной системы характерен короткий срок использования пашни с длительным последующим оставлением ее в залог. Залежные земли могли как забрасываться, так и использоваться под сенокосные угодья. Позднее отдохнувшие земли могли снова использоваться под пашню.

- Отказ от правильного трехполья мог диктоваться также и особенностями сибирского климата. Унавоживание полей не оправдывало себя. К тому же для вывозки навоза требовалось, чтобы поля находились недалеко от деревни. А постоянное освоение новых земель приводило к растягиванию владений крестьян. Таким образом, залежно-паровая система консервировала сама себя.

- Для Сибири характерно смешение систем землепользования - правильного трехполья и залежно-паровой, местами - отказ от применения навоза в качестве удобрения, широко распространенное опаливание полей. Для каждой конкретной местности побеждала именно та система, которая была наиболее удобна для конкретных природных и социально-экономических условий.

В условиях, когда плотность населения невелика, такую систему хозяйствования нельзя признать хищнической. Несмотря на порубки лесов, ландшафты мало изменялись, растительность на них довольно быстро восстанавливалась. Позднее, с увеличением численности населения, в Сибири стала утверждаться более интенсивная система - трехполье. Но именно к этому периоду относится и заметное сокращение площади лесов. Одной из причин этого процесса является введение в оборот все новых и новых росчистей. Природная, естественная регенерация оказалась уже не в силах справиться с активностью человека.

ОРУДИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТРУДА И ГОДОВОЙ ЦИКЛ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИХ РАБОТ.

С собой в Сибирь переселенцы принесли также привычные орудия обработки почвы. При всей рутинности традиционного крестьянского хозяйства орудия обработки почвы гибко приспосабливались к особенностям той или иной местности. Поэтому в каждой области существовали свои разновидности общерусских сох, специалисты насчитывают их более 30 вариантов. Им соответствовало 27 названий. Необходимость постоянно производить взмет залежи или новины привела к тому, что в Сибири прижилась более тяжелая соха - рогалюха, косуля, староверка. (ТОКМ 9384).

В нее по-прежнему запрягали одну лошадь. Делалась такая соха из дерева, преимущественно из осины, в высоту она достигала 1,3-1,2 метров. Глубина вспашки зависела от качества почвы и достигала от 1,5 до 4,5 вершков. Она регулировалась винтом. Почву обычно вспахивали на 2-3 раза, постепенно увеличивая глубину. В середине XIX века в Томской губернии в северных округах редко поднимали землю более, чем на 1-0,5 вершков, поскольку таков был плодородный слой. Сохи бывали двузубые и однозубые. У первых железные сошники, насаживавшиеся на деревянную основу, могли иметь разную форму, назывались они "мужичок" и "жонка". (Суринов В.М. 1974. С.131-132; Громыко М.М. 1975. С. 26, Зеленин Д.К. 119. C.42-46; 49-50).

Сошники рыхлили землю, а для того, чтобы переворачивать подрезаный пласт, приделывалась металлическая лопатка - полица. Наличие двух сошников несколько затрудняло обработку пырьеватых почв. Забивавшуюся в сошники траву приходилось постоянно вычищать. Пахота велась с топором. Обваривание сохи перед работой несколько уменьшало эту неприятность, в противном случае приходилось выбивать пырей через каждые 10-15 метров. Соха-рогалюха прижилась в Сибири, и даже когда появилась более легкая в управлении колесуха, крестьяне предпочитали ей приспособленные к тяжелым корневатым почвам рогалюхи. (См.: Суринов В.М. 1974. С. 131-133). По наблюдениям М.М. Громыко сохи-колесянки (пермянки) получили большее распространение в лесостепной и степной зоне. (Громыко М.М. 1975. С. 26). Ей вторит В.М. Суринов, отмечавший, что распространение пароконной колесной сохи началось в лесной зоне только в последнем десятилетии XIX века, причем крестьяне, отмечая необычайную легкость в управлении (с пермянкой мог справиться даже ребенок), жаловались, что навоз она запахивает плохо. (Суринов В.М. 1974. С. 124,133,135).

В начале ХХ века, во время Первой мировой войны, в западносибирских крестьянских хозяйствах появились первые плуги (ТОКМ 353, 9554).

Это орудие, по мнению сибирских крестьян, имело не только достоинства, но и недостатки по сравнению с проверенной рогалюхой. "Надо иметь оратаю большую силушку, чтобы при вспашке сохой держать ровную борозду, выравнивать ее. Рассказывали: купил один первый плуг. Сбежались наши мужики, глядят, руками разводят. Ахают, говорят:

- Соху-то надо было нажимать вниз изо всей силушки.

- А плуг вишь какой... Мужик сильно нажмет на рукояти - он выскакиват.

Сразу непривычно работалось плугом. Потом опять же и хвалили мужики соху:

- Плуг пластами валит, а сошка то наша земельку пушит, зернышко падает... Хорошо ему не в пласту, а в мякоти!" (Еремеев П. 1990. С. 58).

Способов взмета почвы существовало два: пахарь или шел по кругу от краев к центру, или от края поля начинал пахать полосами одна подле другой. Пахали по два-три раза, вдоль и поперек поля, рассчитывая борозды последней запашки так, чтобы они шли поперек склона.

Дополнительную обработку почвы делали бороной. Древнейшей, по-видимому, является суковатка из расколотого надвое елового ствола. Части суковатки связывались между собой черемуховой вицей. Она хорошо шла на неровных, корневатых пашнях. Недостатком суковатки являлась ее легкость. При обработке пашни сверху на борону сажали ребенка или клали бревна, камни. Так же легка была борона с деревянным творилом и деревянными зубьями. Ей хорошо было ломать корку, образовывавшуюся на посеянной пашне после дождя. Распространены были сохи с железными зубьями и деревянным творилом. В зависимости от почвы зубья крепили вертикально или под углом. На солонцеватых почвах их делали кривыми. Бороны обычно имели размер 1,5 х 1,5 метров, по 18 -16 зубьев. К концу 19 - началу 20 века появились тяжелые промышленные бороны на трех лошадей, с зигзагообразным креплением зубьев. Они были очень тяжелыми. (Суриков В.М.1974. С. 136-137).

Засевание долгое время проводилось вручную из специально приготовленных севалок (ТОКМ 6123, 6124), корзин, лукошек, ведер, мешков.

Посев всегда проводился мужчинами. Женщины занимались им только по большой нужде. Сеять старались как можно равномернее, для чего останавливались на каждом шагу. Ровность посева зависела от тяжести и компактности формы зерна. (Суриков В.М.1974. С.138-139).

Традиционными для Русского Севера, откуда происходило большинство поселенцев, были рожь и ячмень, неприхотливые, выносливые к перепадам температур и холодам. Они сеялись в Сибири повсеместно, где только позволяли природные условия заниматься хлебопашеством. Кроме них были распространены овес, пшеница, просо. В некоторых областях выращивали даже такую капризную культуру, как гречиха. По мнению большинства исследователей, эту культуру ввели переселенцы. Это был грандиозный сельскохозяйственный эксперимент, поскольку выращивание привычной культуры в новых географических условиях равносильно введению новых культур. (См.: Громыко М.М. 1991. С.34). Сеяли также полбу, горох, табак и мак. Кроме зерновых сельскохозяйственных культур выращивались и технические: лен и конопля. Стебли растений использовались как волокно, а семена, если они вызрели и не были побиты морозом, шли в пищу. Неоднократно отмечается, что на севере Томской губернии хлеб вызревал плохо и не доводился до полной зрелости.

Соотношение озимых и яровых зависело от района проживания. Так на севере повсеместно предпочтение отдавали озимым, поскольку ранние заморозки губили яровые хлеба, в то время как снег выпадал рано. По свидетельству очевидца начала XIX века, "чем ближе к югу, тем более яровым хлебам дается преимущество перед озимыми", поскольку летнее вызревание было более надежно. Второй хлеб - картофель, вошел в обиход русского крестьянина довольно поздно. Причина была не в непригодности его к этому климату, а в консервативности сибирских крестьян, среди которых было немало раскольников. (Громыко 1975. С. 57-58). В более поздний период, когда картофель утвердился в хозяйстве сибиряков, многие жители северных районов отказались от посевов хлеба, перейдя на выращивание почти исключительно этой культуры.

Хлеб, как и огородные культуры, требовал прополки. Для этой цели, если не пололи вручную, применялись почти исключительно тяпки-мотыги (ТОКМ 8621/425-430, 883, 903, 1219 и др.).

Другие приспособления, приносимые переселенцами с мест выхода, не приживались.(Суриков В.М.1974* С. 138-139).

Капризная сибирская погода заставляла крестьян до самой жатвы беспокоиться за судьбу урожая. Опасна была жара после сева, губившая всходы. В результате поля зарастали сорной травой. Во время цветения губительными оказывались, напротив, дожди, а также грибковые заболевания (ржа) и вредители (гнус и кобылка). Ранние заморозки не давали зерну налиться, выбивали первые всходы озимых. Кроме того, угрожали урожаю град, сильные ветры и дожди, валившие хлеб. Противостоять этим бедствиям крестьянин не мог. (Громыко М.М. 1975. С.28).

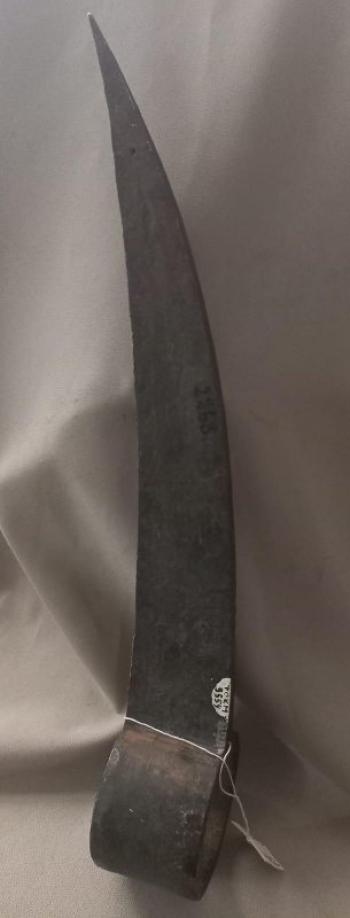

Среди летних работ немаловажное значение имел сенокос (в июле). Убирали косами. Более архаичным видом косы является горбуша (ТОКМ 3648), которой пользовались, перекладывая ее из руки в руку. Сено ложилось двумя ровными рядками, которые быстро высыхали. Горбушей было легче выкашивать траву в кустах, на заросшем покосе.

Литовка (ТОКМ 7742) появилась позднее. Ею работать было значительно быстрее. Перед первой мировой войной появились сенокосилки (ФФ).

Долгое время уборка урожая осуществлялась вручную серпами (ТОКМ 8621/768-772).

Использовали также косы-горбуши и литовки с грабками. Выбор орудия зависел от пола работника (косой пользовались мужчины), и от культуры, которую убирали. К тому же немаловажно было состояние хлеба. Так густой, полегший, перезревший хлеб убирали только серпами. Работа литовкой с грабками была, проста: при косьбе хлеб наваливался на грабки, а косец его стряхивал. В северных районах косьба хлебов была мало распространена. Жали исключительно серпом. В.М. Суриков упоминает о бытовании в Западной Сибири (в дер. Кирсановой) и самого архаичного способа уборки: хлеб выдергивали руками. (Суриков В.М.1974. С. 140-141).

Жнитво было делом преимущественно женским. Уборка хлеба требовала определенных навыков. "Как жать: надо встать лицом по ветру, подбирать на себя склоненные колосья. Иногда в сноп пырей, жабрей - подсаду - завязывали, чтобы скорей продуло. Это когда хлеб влажный, тяжелый. За день женщина свяжет, когда постарается, снопов двести. Если овес вяжешь - он мягче, его легче вязать. Овса-то за день снопов двести пятьдесят поставишь...

Шесть снопов - суслон. Суслоны всякие - шестерик, восьмерик, десятерик. Овес десятериком ставили, но и по восемь снопов. А если он с прозеленью - шесть. Если рожь "ярица" - то девять снопов поставишь, а десятым покроешь. (Еремеев П. 1990. С, 66). Яровую рожь могли складывать в суслоны по 13 снопов. Суслонная кладка обеспечивала защиту от дождя. Суслоны скирдовали, и скирды могли стоять до обмолота. (Громыко М.М. 1975 * С. 62).

Машины для уборки урожая стали появляться в Сибири перед Первой мировой войной (ФФ). Больше всего были распространены жнейки. Сноповязки встречались реже. Делались они в Сибири мануфактурным способом. (Суриков В.М.1974. С.141). "До новой власти жнейки мало у кого были. А приспосабливались. К сенокосилке, к платформе, привинчивалась решетка и носок из досок на колесике. Носок хлеб разделял, отваливал. Вторая беседка против носка. И грабли. Конями ребятишки правили - кони к работе привычные. До угла поля дойдут и поворачивают сами. На решетку сноп, пол-снопа ли ложится. Тут вязальщиков хоть один, хоть боле. Часто хлеб привален. Берегли его, приноравливались. С угла все начинали косить." (Еремеев П. 1990. С.69). Жали хлеб высоко, оставляя стерню до весны (Громыко М.М. 1975. С.62).

Недозревший за короткое сибирское лето хлеб сушили в овинах и ригах. Все эти строения отличались необычайной пожароопасностью. Шиш - самое примитивное строение для сушения хлеба в виде шалаша из жердей над ямой, глубиной до полутора метров. В яме разводился огонь, а на шалаш, колосьями внутрь, укладывались снопы. Иногда над ними делали помост. Более сложным сооружением был овин - сарай на 200-500 (обычно 300) снопов, с вентиляционным отверстием в яме. При строительстве овина его сразу обмазывали глиной для уменьшения пожароопасности. Сверху делали решетку - колосники, сушило. На нее и сажали снопы. Рига была менее пожароопасна, чем предыдущие строения. Глиняная печь находилась в ней сбоку, а не в яме. Снопы сушились под потолком. Но вместимость у нее была меньше, чем у овина. В Сибири наиболее распространены были овины на юге и риги на севере. (Зеленин Д.К. 1991. С.74-76; Суриков В.М.1974. С. 143).

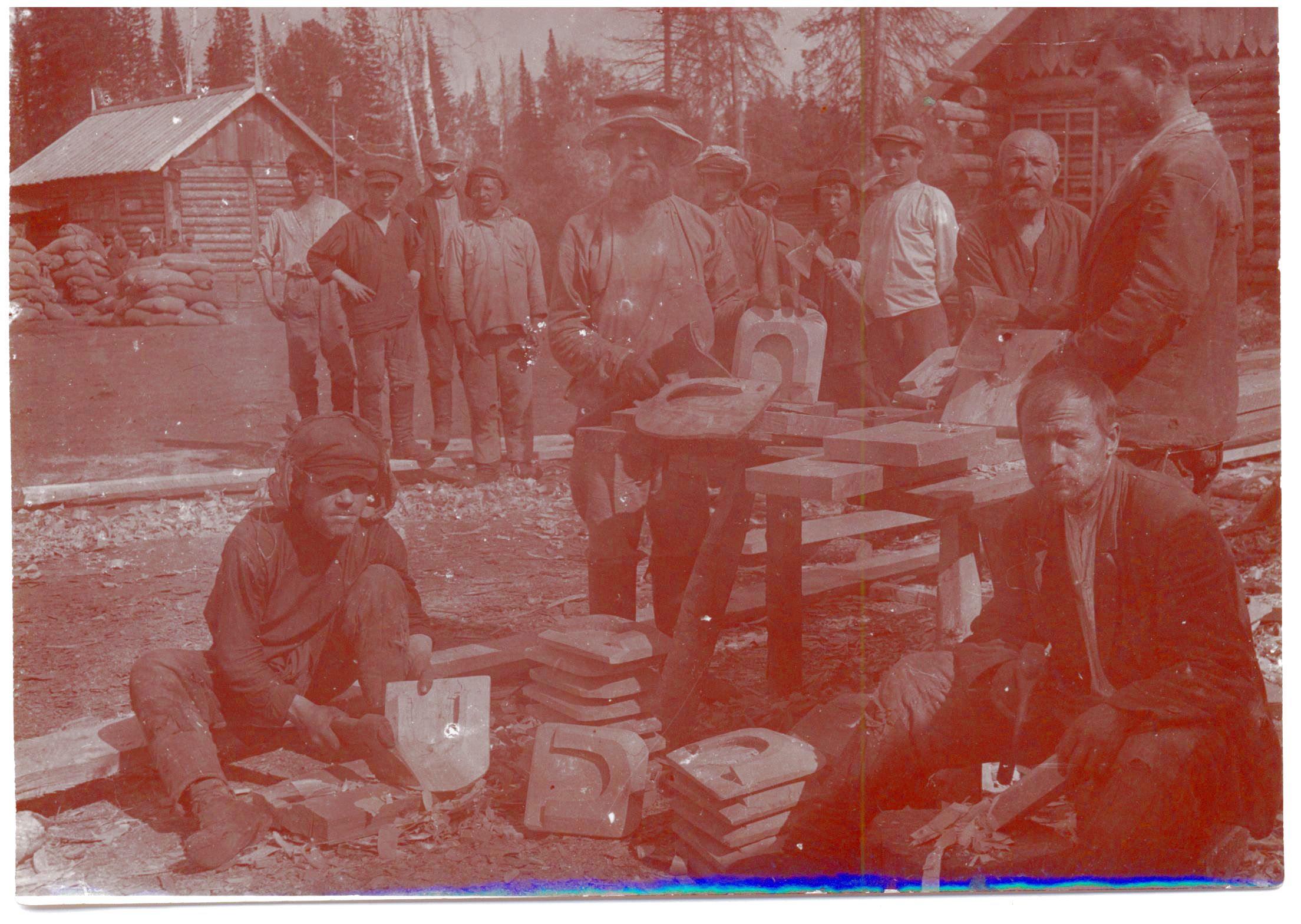

Молотили хлеб на току - долони - политой водой земле, а то и просто на льду водоема. Отсыревший во время молотьбы хлеб часто имел затхлый запах. Молотили также и на утрамбованной глинобитной площадке. До 20 века молотили вручную, цепами. (ТОКМ 8621/ 846-350, 1278-1279).

Позднее, еще до 1914 года, появились первые молотяги и веялки. Молотяги имели вид бревна с железными или деревянными зубьями 18-23 см. шириной, которое вращалось на штыре. (Зеленин Д.К. 1991. С. 77). По свидетельству К.И. Карпушевой: "Хорошо помню, что до девятьсот седьмого года у нас хлеб молотили еще цепами. Потом чуркой. Это вот что. Толстое бревно комлевое, метра полтора длиной. На нем набивались кулачья и шипы. Концы чурки стягивались железными ободьями, а вся она вертелась на железном осевом штыре. Таскала лошадь эту чурку по снопам. Так обмолачивалось зерно. Старались обмолачивать в мороз - зерно лучше отлетало." (Еремеев П. 1990. С. 72). В ХХ веке появились и молотилки. Часто носителями технических новшеств выступали переселенцы. " Молотилки к нам в деревню принесли расейские переселенцы в девятом-десятом году. Добра, лопоти мало они привезли, а иные с машинами. Через них скоро эти переселенцы разжились, окрепли хозяйством. Вскоре и у нас стали продавать разные машины. И рига стала уже не нужна" (Еремеев П. 1990. С. 72) ( ФФ).

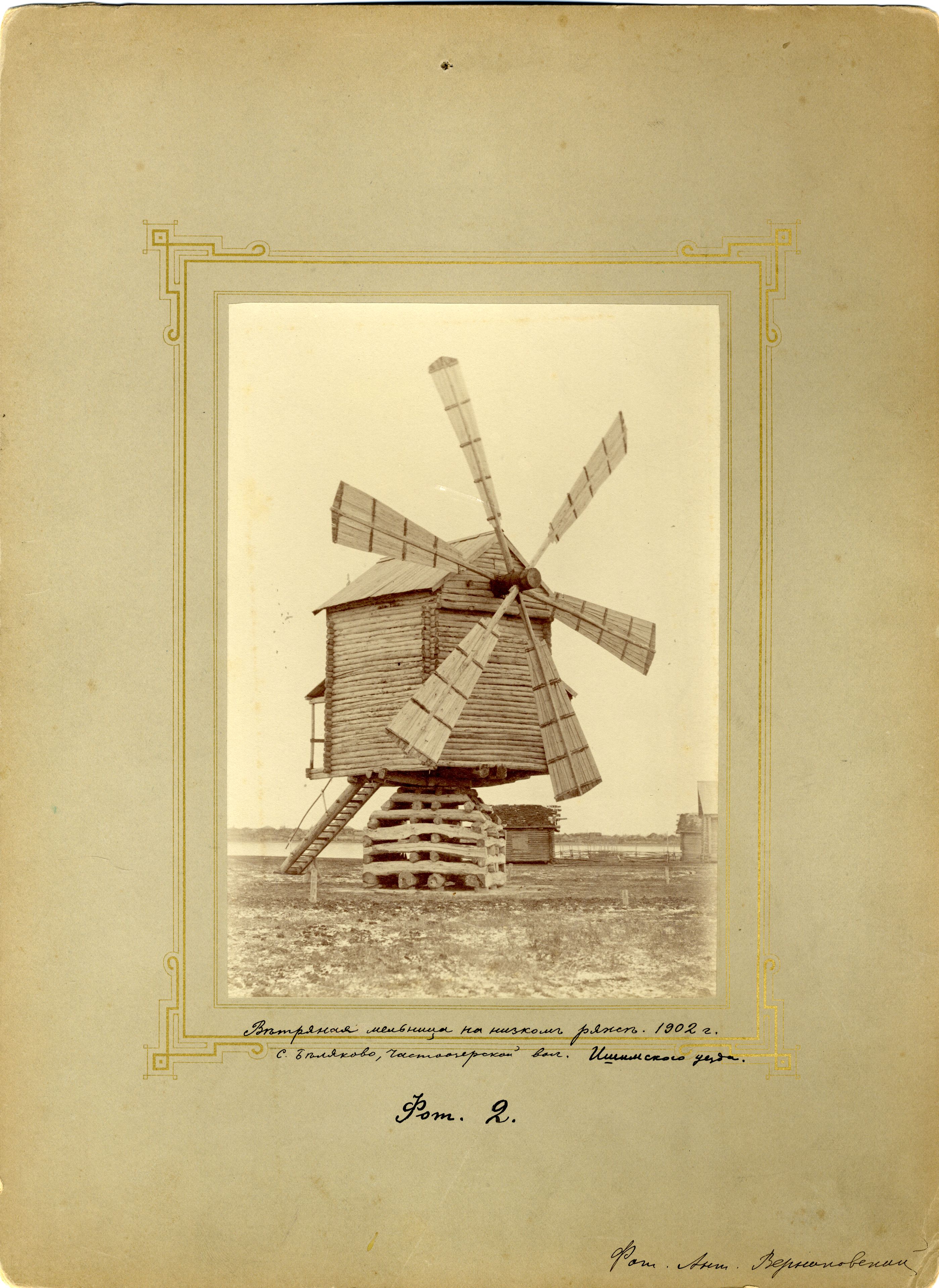

Мололи хлеб в основном на мельницах (ФФ 729, 717), принадлежавших как отдельным хозяевам, так и обществам. В Сибири рано появились мутовчатые водяные мельницы на реках.

Часто они работали только в половодье. "У деревни недальней... речка... течет. Стояла прежде на ней "колесчата" мельница Ивана Парилова. После наладились мужики ставить мельницы - "мутовки". Все больше на четыре хозяина их ставили. Угодной оказалась речка для мутовок. У мутовки колесо маленькое, называли его "баба". То и говорили: «Одна баба в крылья водой бьет». И лопасти у этой меленки малы. Зимой, в небольшую воду, намалывали по 2-3 мешка, а весной, по большой воде, и 12 за день." (Еремеев П. 1990. С.73-74). Ветряные мельницы широкого распространения не имели. Небольшое количество муки могли смолоть и дома на ручных жерновах (ТОКМ 8518 , 2819). Таким же образом приготовляли крупу. Жернова делались из толстых кругов дерева, обитых железом.

Трудоемким процессом было выращивание в Сибири технических культур: льна, конопли. Зачастую в северных областях они не вызревали, поэтому семена приходилось покупать каждый год. По мере развития сибирского рынка старожилы отказались от выращивания льна и конопли, предпочитая пользоваться покупными тканями. Переселенцы из России более поздних времен, как и старообрядцы, напротив, предпочитали домотканину по религиозным соображениям или в силу привычки. В любом случае, выращивание технических культур в условиях Сибири было возможно. "Дергали лен в августе. Расстелем его реденько на сенной кошенине - сенокосы у нас тут же, в полях, на бросовых землях. А реденько потому, чтобы после лен не был "красным". "Низ у него не проломает" - его, лен, иней ломает, а мороз белит. Если осень долгая, так и лен долго лежит, бывало, и снег на него падет. Граблями, руками ли поднимешь и свяжешь в снопы. Дома сложишь снопы на чердак в предбанник - торопись управиться со льном до морозов, зимой-то голоруким не та уж возня." (Еремеев П. 1990. С.77.).

Итак, применяемые в Сибири орудия труда в целом мало отличались от распространенных в европейской части России. При этом необходимость постоянного взмета новин, тяжелых и корневатых, привело к тому, что в Сибири прижилась тяжелая соха-рогалюха. Технические новшества были освоены сибиряками несколько позднее, чем российскими. Пик освоения приходится на годы перед Первой мировой войной или на время войны.

СКОТОВОДСТВО

Хозяйство русского крестьянина держалось прежде всего на хлебопашестве. Однако без разведения домашнего скота оно было немыслимо: требовались лошади для обработки полей, овцы давали теплую одежду пахарю, а коровы - не только молоко и шерсть для грубых тканей, но и самое ценное удобрение - навоз. Роль скотоводства становилась более значительной в тех районах, где холодный климат и неплодородные почвы мешали получить богатый урожай. Так было на Русском Севере, так было и в Сибири. Здесь большое количество лошадей требовалось еще и для подъема тяжелых пашен, зачастую удаленных от жилья. Скот вообще являлся показателем зажиточности. "В старое время... начнут говорить, спрашивать, как живешь. Мужик ответит: "Да какой мой достаток? А такой: держу 5 запряжных лошадей." Или там 4-х. А по лошадям недолго было прикинуть, сколько примерно держит хозяин другова скота, сколько он пашет". (Еремеев П. 1990. С. 80).

Например, нарымская земля не могла обеспечить поселенцев хлебом, урожай часто погибал на корню. Но там средний крестьянин имел стадо в 10-15 лошадей, 5-9 дойных коров, 30-40 голов молодняка, 20-30 овец. Еще более яркая картина - в Тарском округе. Там богатые крестьяне имели по 30-40 голов крупного рогатого скота (2-3 быка на стадо), 200-300 овец, даже середняки содержали по 15-20 лошадей. В Томской губернии в 80-х - 90-х годах XIX в. встречаются крестьянские хозяйства, имевшие до 75 лошадей, 80-ти голов крупного рогатого скота и до 177 мелкого на один двор. (Бардина П.Е.1992. С.225, Громыко М.М. 1991. С. 49, 60). Бывали хозяйства, почти целиком ориентированные на скотоводство, особенно в конце XIX - начале ХХ века. Имели место они во всех областях Сибири. "...В селе мужа хлеба много не сеяли, там больше скотом занимались... Много сенов ставили. Сеяли в семье свекра и клевер. Затягивались сенокосы. Хакасы, бывало, по степи до самого снега траву валят. Глядишь, в полушубках косят. Трава давно сухая, звенит под литовкой". (Еремеев П. 1990. С. 61-62).

Немудрено, что сибиряки говорили о себе: "Со скотиной живем, на скотину работаем". Такие многочисленные стада трудно было содержать в деревне, поэтому сибирские крестьяне на лето выезжали на заимки, где жили неотлучно. "Круглый год народ на заимке. Страда кончится - скот туда угонят, на стан. Или уж весной. На зиму сено к заимке подвозили. Отцова заимка... Все стайки для скота забраны наглухо, теплые. Заимка чем еще хороша: случались моровые болезни, нападал на скот повальный мор. В один год почти у всех в деревне скот пал, а у деданьки сохранился - далеко стояла заимка, загнал он туда коров и лошадей вовремя. Зимовали со скотом чаще старики, ...редко когда заимка на одного хозяина. (Еремеев П. 1990. С. 87-88). Могла зимовать и молодежь. В целом уход за скотиной считался делом женским, только за лошадьми присматривали мужчины. (Бардина П.Е. 1992. С.225 ). На севере Томской губернии животноводство можно смело назвать основным занятием населения.

Для русских Сибири, как и для россиян, характерно стойловое содержание скота зимой. Взрослые животные у русских в Сибири отличались отменным здоровьем и чаще всего содержались в открытых дворах или неутепленных помещениях. Мелкий скот - в более теплых. Больше внимания уделялось животным, приготовленным на убой или на продажу. В некоторых местах они даже выпасались в полях, добывая себе корм из-под снега. В отличие от русских европейской части, сибиряки не давали скоту теплое пойло, чтобы он на холоде не простужался от перепада температур (Бардина П.Е. 1995. С.99, Громыко М.М. 1975. С. 68-69). Хотя из-за знаменитых русских морозов в домах зачастую содержался не только молодняк. Приехавшие в Сибирь из Европейской России переселенцы (кон. XIX - нач. XX века ) рассказывают: "Зимой скот держали в доме, гвозди прибивали и привязывали. А когда молодняк подрастал, переводили его в стайку. Куры в избе жили под койкой, поросенку за печкой загородили". "Скотину зимой загоняли в избу (свинья под кроватью), корову в избе доили" (Историко-этнографическая экспедиция... 1994. Л. 94, 101).

В зимний период скот питался в основном сеном, которое складывали на перекрытиях над скотным двором. По мере надобности хозяева сбрасывали корм вниз. Общественное мнение осуждало тех хозяев, которые не запасли сена вовремя и вдоволь: "Таки хозявы! Не запасли корму, в сенокос-то семечки на завалинке прощелкали, помнишь? И теперь так вот для бедной коровы: или вилы в бок, или уж сена клок!" (Еремеев П. 1990. С. 86). В фондах музея имеются предметы, так или иначе связанные с уходом за скотом. Это калач для сена (ТОКМ 6464/191)

и корыта, из которых поили скот и давали корм цыплятам (ТОКМ 8621/210-226, 6251, 10218, 10219). К весне корм обычно заканчивался, и хозяева с нетерпением ждали времени, когда своих кормильцев можно будет выгнать в поле, на свежую травку.

Обычно это делали в конце апреля, на Егория Храброго. В эту пору в Сибири молодая трава еще не вырастала, и животные довольствовались прошлогодней. Для старожилов характерно было выпасать животных на огороженых поскотинах, без пастуха. Там сооружались навесы от жары и насекомых. Гнус был бичом животных. Спасали от него скот различными способами: пасли ночью, разводили дымокуры, готовили мази: рвали репейные листья, солили их слегка, толкли в корыте и образовавшейся кашицей мазали скот. Действовало это дня на два. (Еремеев П. 1990. С. 980). Чтобы животные не разбредались, на ноги им навязывались ботала (ТОКМ 2914, 6464/53,54).

Кроме молока и мяса, использования на пашне, скот давал крестьянам шерсть для одежды. Овец стригли три раза в году: весной, летом и осенью. В фондах музея имеются ножницы для стрижки овец фабричного производства (ТОКМ 10929, 10400/ 68, 128, 9427, 9428).

Переселенцы принесли свои обычаи, в том числе и выпас с пастухами. Эта традиция прижилась в Сибири. Пастбища устраивали не только на заимках, но и на брошенных в залежь землях. До начала пахоты и после снятия урожая скот выпускали на поля (Бородкина М.В, 1927.). Видимо им же принадлежит заслуга введения в Сибири пчеловодства. В Томской губернии мощная база располагалась на Алтае. Но были и более северные очаги. Так М. Бородкина указывала, что в 1927 году в деревне «Иткара имеется примитивное пчеловодство: 106 ульев, из которых только 36 - рамочные. Последние появились только во время первой мировой войны. До этого в Иткаре имелись только дуплянки (ТОКМ 9391).

До революции, в 1894 году, в деревне было 6 пасечников, обслуживавших 108 ульев. Зимой пчел держали в подклетах в домах" (Бородкина М. 1927. С.75).

ПРИСВАИВАЮЩИЕ ПРОМЫСЛЫ

Особенностью сибирского крестьянского хозяйства было огромное значение присваивающих промыслов. Богатство природных ресурсов и непригодный, подчас, для земледелия климат способствовали повышению их значимости. Например, в районах Нарыма, кроме большой доли животноводства в крестьянском хозяйстве, не менее важное значение имели охота и рыболовство. Повсеместно в Сибири было распространено шишкование.

В многочисленных сибирских водоемах водились ценные сорта рыбы: сиг, муксун, омуль, чир, пелядь, нельма, хариус, голец. (Бочанова Г.А. 1985 * С 139). По свидетельству газеты "Сибирские ведомости": "Сибирское рыболовство всегда играло значительную роль в жизни края, в котором существуют громадные районы, где земледелие не практикуется вовсе, а население пользуется или привозным хлебом, или даже обходится вовсе без него... так весь Север Сибири питается исключительно мясом и рыбой". (Галажинский З.В. 1991 * С. 82).

Огромное количество добываемой рыбы сушили, солили, квасили, коптили, морозили. Из мелкой рыбешки и костей готовили рыбную муку - порсу. Ее добавляли в хлеб, варили. Так же она использовалась как приманка при охоте и корм для домашней птицы. Из требухи, перетапливая ее с малым количеством воды, получали рыбий жир. Этот полезный продукт в Нарымском крае стоял в избах в ведрах и любой мог макнуть в него хлеба, а то и просто пить из кружки. Рыбий жир спасал нарымчан от авитаминоза, поскольку их стол был не богат зеленью. (Приль Л.Н. 1996 * С. 199).

В связи со всем этим рыболовецкий промысел приобрел первостепенное значение. Особо удачный рыбный лов был на песках. Так назывались места на берегу водоемов, мелководья. Русские не хуже местных определяли места для удачного рыбного лова. Самыми лучшими считались пески ровные, без ям и бугров, не засоренные илом и лесом, с параллельным берегу быстрым течением.

Лов рыбы шел круглый год, поскольку каждый вид ловится хорошо в определенный срок. В зависимости от времени года, существовал и свой способ лова. Летом, например, рыбу часто добывали лученьем. В ночное время пара рыболовов на лодке (ТОКМ 9364/1-2),

освещая горящими лучинами или фитилем (ТОКМ 756/15-16.) водоем, высматривали там рыбу и били ее острогой (ТОКМ 8621/420).

Для более крупной рыбы использовались багры (ТОКМ 621/835).

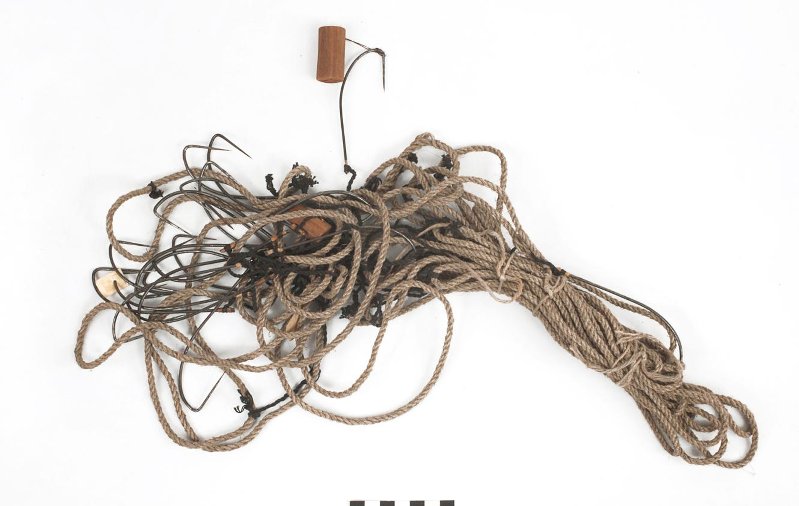

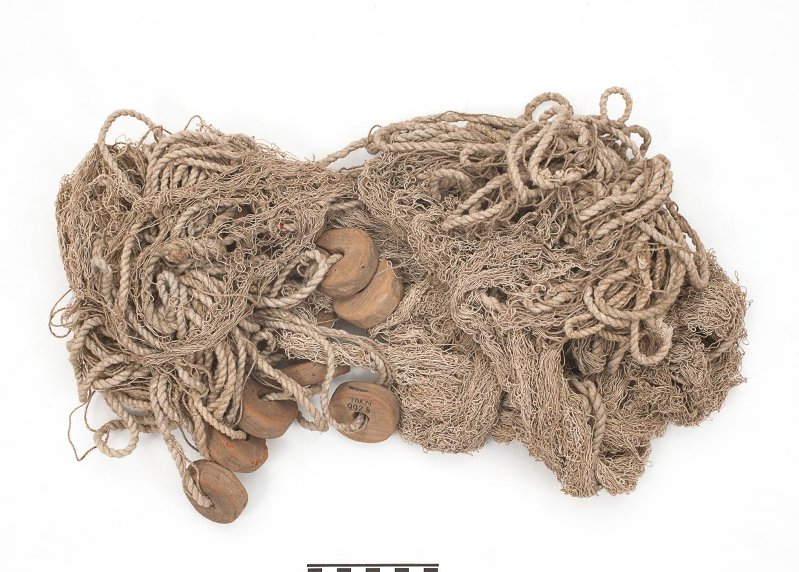

Как правило, выходили на ловлю в безлунные ночи целыми деревнями. За ночь каждая пара набивала рыбы до пуда и более (Громыко М.М. 1975* С. 173-175). Также для ловли рыбы использовались морды (ТОКМ 335), сети (ТОКМ 9928), переметы (ТОКМ 2086/а,б).

Зимой их крепили в прорубях при помощи шестов. Летом вокруг морд устраивали заграждения из веток, не оставляя рыбе иного прохода, кроме ловушки. Иногда морду устанавливали между двумя плотами. Такая ловушка была рассчитана на особо крупную рыбу. В задней части ловушки делалось окошечко, через которое вынимали добычу. Сети бывали как мелкоячеистые, так и крупные. (Громыко М.М. 1975* С. -175). Приспособлений для ловли рыбы было очень много. В музее хранится несколько видов ее: снасть рыболовная (ТОКМ 9361, 9365-936)7, самоловы (ТОКМ 9925, 9927), перемет на крупную рыбу (ТОКМ 2086/а,б), поплавок (ТОКМ 464/125), доска от байдана (ТОКМ 464/192), крючки рыболовные 26 шт.(ТОКМ 621/466, 92)

В.П. Зиновьев, исследовавший озерные рыбные промыслы, отмечал, что среди способов организации их отсутствовало только фабричное. Хотя еще в начале ХХ века в большинстве мест Сибири сохранялась обстановка: "ловит рыбу пол деревни, но ни у кого не найдешь купить". Ловили в основном "для себя", в лучшем случае, на продажу в небольших количествах. Однако, большой спрос на рыбу как на внутрисибирском, так и европейском рынке привел к тому, что в. некоторых селах жители сделали рыболовство основным занятием, посвящая ему все лето. В ряде других населенных пунктах крестьяне сочетали рыболовство и земледелие. (Зиновьев В.П. * С. 66-68)

Объем добываемой рыбы свидетельствует, что она шла не только для домашнего потребления, но и на продажу. Здесь довольно ярко проявился характерный для русских взгляд на природные ресурсы как на неисчерпаемые. В результате лов рыбы происходил в огромных количествах. Но традиционному хозяйству был чужд принцип непроизводительной растраты ресурсов. В общинных водоемах запрещалось ловить рыбу во время нереста. М.М. Громыко приводит факты, что в середине XVIII века на Селенге общинники расчищали русло реки. Но уже к середине XIX века эта практика отошла в прошлое. (Громыко М.М. 1975 * С.175).

Постепенно происходило втягивание рыболовецкого промысла в рыночные отношения. Причем активно продавалась не только высокосортная рыба, но и сорвая: щука, окунь, чебак, карась, ерш - зимой- мороженая, весной - соленая. Ее охотно раскупали средние слои горожан и крестьяне безрыбных местностей. Доходила такая рыба до Ирбита и Перми, на Ишимскую ярмарку. Порса продавалась в пищу каторжанам. (Зиновьев В.П. 1991 * С. 68).

Шла сибирская рыба и на экспорт." ...За последние 2-3 года на рынке в центре России стали говорить о сибирской рыбе. С рек Оби и др: стали привозить в Москву и Петербург мороженную стерлядь... В рыболовных областях торговцы не без оснований следят за количеством поступающей на рынки сибирской рыбы и за существующими на нее ценами. Словом, сибирская рыба начинает конкурировать с астраханской красной рыбой," - писал корреспондент газеты "Сибирская жизнь". (Галажинский Э.В. 1991 * С. 85).

С развитием рыночного хозяйства методы ловли рыбы становятся все более и более хищническими. Увеличилось количество промысловиков, контролировать их деятельность стало сложно. Общинные порядки дольше сохранялись в отдаленных от железной дороги районах. Но и там отмечаются тенденции к повышению товарности хозяйства, крестьяне попадают в зависимость от более богатых односельчан. Прибыль становится самоцелью. Сказывается это и на рыболовстве. Несмотря на запреты, продолжается использование мелкоячеистых сетей, ловля рыбы запорами, иногда - запрудами, рыба одурманивается багульником. В результате гибнет много неполовозрелой рыбы, молодняка.

Численность рыбы начала быстро сокращаться. Правительство издавало ряд законов. Так, например, в 1879 году был издан закон, запрещающий лов самоловами, переметами, запорами и запрудами, сетями с боталами и мелкой ячеёй. Но контроль за исполнением его был слаб и положение осталось прежним. (Бочанова Г.А. 1985 * С. 139-143).

З.В. Галажинский также отмечает, ссылаясь на материалы газеты "Сибирская жизнь", что незаконные способы лова привели к сокращению поголовья рыбы. Корреспонденты особенно сетовали на бескультурье ловцов, в результате которого "говорить в настоящее время о рыбных богатствах Западной и Восточной Сибири уже не приходится, ибо о баснословных когда-то богатствах этих осталось только воспоминание". (Галажинский З.В/ 1991 * С. 85).

Именно в добывающих промыслах наиболее отчетливо заметно потребительское отношение к природе, черты которого отмечались и при анализе землепользования. Распространена была сезонная ловля, но даже в разгар сельскохозяйственных работ крестьяне находили время для рыбалки. Ограничения по применению средств лова появились только в XIX веке, но из-за отсутствия контроля они редко соблюдались. Во время лова мелкоячеистой сетью, ямами, запорами, самоловами, отравления рыбы багульником гибло много молодняка. И все же, русскому крестьянину не свойственно было бессмысленно разбазаривать ресурсы. Например, во время нереста рыбы лов запрещался. Регулировали добычу и сезонные циклы. Такие регуляторы были эффективны только при небольшой плотности населения.

Охота в Западной и Восточной Сибири играла огромную роль. Занимались ею как аборигены, так и русские. Это была одна из отраслей, рано вовлеченных в круг рыночных отношений. Главной здесь была охота на пушного зверя. В фондах музея имеется фотография охотника из села Хамдас (ФФ 11438).

По мнению М.М. Громыко приемы и методы, используемые русскими, характерны как для сибиряков, так и для проживавших в Европейской России. При этом русские промысловики не гнушались заимствованиями из опыта аборигенов. Пожалуй, ни одна другая область не испытала такого сильного влияния с их стороны.

Существовало множество различных способов охоты: гоном, ловушками, самострелами, ямами, с оружием и собаками. Основным объектом охоты на протяжении длительного времени был соболь, хотя мех западносибирского зверька по сравнению с восточносибирским отличался худшим качеством. Охотники превосходно знали его повадки, рацион, отмечали взаимосвязь между качеством меха и местом обитания.

Приемы охоты на соболя и других пушных зверей были чисто европейские. Ловили его ловушками-кулемами, с. XIX века распространение получили капканы. Ставили их на соболиной тропе по осени, а промышляли зимой. Кроме того ловили его сетями-обметами и выслеживали с собаками. Охотились и на других зверьков: лисиц, белок, горностаев и др. Их промышляли плашками, капканами (ТОКМ 3756/3,4, 9430, 9431), черканами (ТОКМ 6442, 618), клепцами (ТОКМ 168), отравой.

Медведей промышляли пастью с самострелом, капканами (ТОКМ 6441, 8454). Лося - ямами, ружьями, отравой. Зайцев - петлями. Многочисленную птицу ловили петлями, ловушками (ТОКМ 562), силками, мережками, отстреливали. На мясо ловили оленей, маралов, лосей. (Громыко М.М. 1975* С. 157-164).

Некоторые богатые охотники могли иметь больше сотни ловушек. За зиму они проверялись и перезаряжались трижды. Охота ямами, пастями, самострелами, отравой приводила к гибели неполовозрелых и беременных животных. К середине XIX века на территории Томской губернии были почти полностью уничтожены популяции соболя, бобра (к 1829 году в Сургуте он истреблен полностью) значительно сократилась численность лисицы, колонка, белки. Сказывались также не только хищнические методы охоты, но и вырубка леса на сельскохозяйственные и промышленные нужды, пожары. Неурожаи орехов, а также активная добыча их людьми тоже неблагоприятно влияла на численность популяций пушного зверя. (Бочанова Г.А. 1985 * С.137). Природоохранительные меры принимались довольно поздно: закон об охоте был распространен на Сибирь только в 1892 году. Туда входили ограничения по добыче соболя, организация заказников. Но он выполнялся далеко не всегда. (Бочанова Г.А. 1985 * С.136-138).

В Сибири существовал строгий календарь охотничьих промыслов, отчасти обусловленный тем, что они носили подсобный характер по отношению к земледелию, отчасти сезонными изменениями в природе. Промысел начинался в первых числах октября. Сроки насторожки и проверки ловушек также были регламентированы. Хотя у каждой ловушки был свой хозяин, он не имел права делать проверки раньше других. Это невольно ограничивало, сроки использования ловушек и таким образом сокращало возможную добычу. Рационально было и требование по окончанию промысла разряжать неиспользованные кулемы и самостелы, чтобы избежать напрасных трат зверя. Регламентации снимались только в случае, если на общинное стадо нападал зверь. Промысел в основном заканчивался в марте, только медведя добывали в апреле. (Громыко М.М. 1975*0.181-188, 221).

Не все способы традиционной охоты были экологически безобидны. Охота ямами и отравой на лося и лисицу, охота на лосей по насту в то время, когда самки ходят стельные, наносила поголовью животных серьезный ущерб. К тому же, кроме добычи для пропитания и на продажу, крестьяне охотились для развлечения. (Бочанова Г.А. 19,85 * С.138).

Сказанное выше о рыболовстве целиком можно отнести и к охоте, особенно на пушного зверя. С одной стороны, добыча его являлась для ряда семей, особенно на севере лесной полосы, основным занятием.

Настоящим богатством Сибири были обширные хвойные леса. Древесина активно использовалась в крестьянском хозяйстве, серьезным подспорьем были и плоды собирательства: грибы, ягоды, кедровый орех.

Из ягод в Томском уезде собирали красную и черную смородину, клубнику, землянику, малину, черемуху, голубику, рябину, ежевику, крушину, калину, "шипишник"-шиповник. Из грибов - боровики, подберезовики, рыжики, грузди, опята, масленки, белянки. Также собирали дикий лук, чеснок, колбу, саранки и лекарственные травы. (Громыко М.М. 1975*С. 226-227).

Сбор грибов и ягод жестко регламентировался общиной. Для начала сбора на деревенской сходке устанавливался особый день. Это занятие имело подсобное значение и рассматривалось как легкая работа, развлечение. Собирали ягоды в туеса, корзинки, специальные набирки (ТОКМ 9879, 10930, 4247/15, 8463). "Для каждой ягоды, для грибов свое время установлено, никто раньше установленного сроку не рвал, не смел своевольничать. Так черемуху рвали в августе, начинали ходить в черемушник со второго Спаса. За белыми, груздями ездили. Поставят на телегу чистый прутяной пестерь (ТОКМ 8621/281,1321, НВ 4271/13) - полный его и привезут. Помногу наламывали груздей. На всю зиму, а то и на все летние посты хватало. "(Еремеев П. 1990 * С.64).

Нарушавших запрет сажали под замок в холодную.

Особую статью доходов сибиряков составляла добыча кедрового ореха. Кедровники могли находиться в пользовании общин. А.А. Кауфман указывает, что в Томской губернии шишкование было широко распространено. Но в общинном пользовании леса находились только в Томском округе. По мере созревания шишек на общинном сходе решались сроки начала сбора. Выходила на сбор, по мере удаленности кедровника от селения, или вся община, или артель. .Методика сбора шишек была проста, но требовала немалой ловкости и силы. С нижних веток шишки обдирали деревянными крючьями, оббивали колотушками (ТОКМ 9333, 9331). Использовавшийся для оббивания молот серьезно портил древесину.

Иногда на кедр валили ель и по ней добирались до орехов. На верхние сучья, в том числе, на постоянно раскачивающуюся вершину забирались самые смелые и ловкие. Со второй половины XIX века для лазания на деревья стали применять железные кошки (ТОКМ 9432, 9433).

Шишки складывали в кучи и давала перепреть. После этого из шишек вылущивали орехи катком, напоминавшим бельевой (ТОКМ 8621/298-304).

Вышелушенные орехи просеивали на грохоте (ТОКМ 6402, 9394, 8621/360-363, 8468, .7116,7117).

Иногда шишки лущили на барабане (ТОКМ 8459) или на специальном приборе (ТОКМ 9381). Орехи сушили на солнце или в корчаге в печи.

Кедрачи высоко ценились и тщательно охранялись. Мягкую древесину использовали для отделки дома и для гробов общинников. Чужак мог срубить кедр на гроб только за дополнительную плату. Упоминается, что в Томском округе в некоторых деревнях (Протопопова, Лоскутово) существовали выборные караулы, которые строго следили за сбором орехов и охраняли кедрачи от пожара. Нарушившего правила пользования могли не только жестоко избить, но и привязать к дереву, ногами в муравейник. А.А. Кауфман приводит случаи, когда крестьяне создавали искусственные кедровники, вырубая всю нежелательную растительность. За право сбора орехов вносилась плата. При этом, если кедрач был плохого качества, он уже не вызывал столь трепетного отношения. В него пускались все желающие. Это имело отрицательные последствия. Не имеющие навыка работы чужаки не берегли общинного имущества, они уродовали деревья, обивали кору на стволах. Бывали случаи, когда только ради сбора шишек срубали целый кедр. Хотя, скорее, это было исключением из правил. (Громыко М.М. 1975* С. 222-225; Материалы 1892 * С. 161-162; Бочанова Г.А. 1985 * С. 130-136).

Кроме кедрового ореха хвойные леса давали серу. Сибиряки, жевали ее поголовно. Эта привычка предохраняла людей от цинги и помогала сохранять зубы белыми и здоровыми. Серу вытапливали из коры лиственницы. Положив полосы коры в корчагу с отверстием внизу, они ставили ее в печь. Образовавшаяся смола стекала через отверстие в ведро с водой, где и застывала. Серу производили для продажи в городе и для собственного потребления.

Использование леса, древесины, длительное время не регламентировалось. Его было много и крестьяне считали самыми лучшими безлесные места. Поселения старожилов характеризуются полным отсутствием какой-либо растительности, даже палисадников перед домами. Вполне отражала действительность пословица: "Не руби мы леса, он задавил бы нас". Однако, лес, не затрагивавший полей и селений не вызывал отрицательного отношения. Сибиряки до конца XIX века не регламентировали пользование лесом. Если в районах, приближенных к железной дороге, люди стали осознавать его товарную стоимость и знали о своем праве брать с пользователей посаженную и попенную плату, то в более глухих районах лесом чужаки пользовались вполне безвозмездно. С годами, к началу 20 века, наблюдается тенденция к усилению контроля за пользованием угодьями. От порубщиков требуется очищать после работы место от коры и сучьев. В Семилуженской и Нелюбинской волости ввели наделы на душу, когда лес делился на участки по сорту деревьев. Раздел проводился на глазок. В пользовании лесом для общинников ввели ряд ограничений. Нельзя было вырубать лес дотла. Оставлялись молодые деревья толщиной в оглоблю и менее. Если кто-то нарушал требование, то его при следующем переделе сажали на испорченный участок. Вновь прибывшие к общине, получали поросль, которая лет через 5-6 превращалась в хороший дровяной лес. Мерой по сбережению лесных ресурсов являлась также запреты на порубки леса на несколько лет. Но из-за обилия бедноты сроки запретных лет были невелики. (Материалы 1892 * С. 248-253). Таким образом, к началу 20 века пользование лесами в центральных районах Томской губернии становится регулируемым. Однако, это не сокращает процесса исчезновения лесов. К тому же пользование ими было поставлено нерационально. Лучшие лесные массивы принадлежали кабинету, попытки лесного ведомства регулировать порубки воспринимались крестьянами с ожесточением. В качестве мер выражения своего недовольства они применяли самовольные порубки и поджоги. Часто разработка лесов велась без учета наличия их ресурсов. Поэтому в одних местах его сводили дотла, а в других лес гнил на корню. Со страшной скоростью истощали лесные запасы порубки на нужды заводов, а низкий уровень развития технологий не позволял экономить сырье. (Бочанова Г.А. 1985 * С. 130-131).

Серьезно повлияло на сокращение лесов и развитие промышленности, требовавшей топлива и сырья. Особенно много первосортной древесины требовалось для спичечного промысла, поставленного на товарную основу. Серьезный ущерб наносило лесам и занятие дегтярным промыслом. Тем более, при неразвитых технологиях, сырья шло примерно в 2 раза больше, чем могло бы.

Наступление города, всего человеческого общества на природу в начале 20 века еще не приняло характера катастрофы, но уже заставляло задуматься о последствиях. К сожалению, стереотипы экологического сознания, нацеленные на потребление благ, сослужили русским сибирякам дурную службу.

В целом можно сделать следующие выводы:

1. Старожильческое крестьянское хозяйство гибко приспособилось к климатическим и природным условиям Сибири. Были выбраны наиболее экономичные и сбалансированные методы ведения хозяйства, ориентированного на самообеспечение. Характерны для Сибири были залежно-паровая, экстенсивная система землепользования, больший удельный вес животноводства и добывающих промыслов, гарантировавших выживание семьи в условиях рискованного земледелия.

2. Система природопользования, характерная для традиционного старожильческого хозяйства, ориентирована на экстенсивное производство и потребление благ природы. Гармония общества с окружающей средой достигалась в основном за счет малочисленности населения и низкого уровня развития средств производства. За счет естественных процессов удавалось без дополнительных природоохранительных мер уравновесить последствия деятельности человека. В этот период антропогенные воздействия не производят в окружающей среде изменений, влекущих за собой, создания непригодного для жизни ландшафта.

3. Для традиционной системы природопользования русских Сибири характерно рациональное отношение к природе. Даже иллюзия неисчерпаемости природных богатств не допускала непроизводительного расхода природных ресурсов , бессмысленного их уничтожения.

4. В более поздний период, когда прогресс средств производства и плотность населения достигли качественно нового уровня, традиционное равновесие между обществом и природой было нарушено. При этом был утерян и принцип рационального потребления, приведший к разбазариванию природных богатств Сибири.

Список использованной литературы

Историко-этногафическая экспедиция по селам северо-восточной части Томского района. (Отдел истории)-1994.-ТГОИАМ.-

Баландин Р.К., Бондарев Л.Т. Природа и цивилизация.- М.:Мысль,1988,- 391 с.

Бардина П..Е. Быт русских сибиряков Томского края.-Томск: Изд-во Том. ун-та, 1995.- 224 с.

Бардина П.Е. Народный зимний календарь дедов и прадедов//Былое и новь.-Томск,1992.-С.222-224.

Бородкина М. Деревня Иткара Томского края. Хозяйственно-бытовые очерки// Труды ТКМ.- Томск,1927.-С» 70-94.

Бочанова Г.А. Промысловое освоение Сибири в конце XIX- нач. XX в. (Вопросы экологии)// Земледельческое освоение Сибири в конце XVII- начале XX века. (Трудовые традиции крестьян) - Новосибирск: Наука, 1985.-СЛ29-150.

Галажинский З.В. "Сибирская жизнь" о рыбопромышленном освоении" края// Хозяйственное освоение Сибири: история, историография, источники.- Томск: Изд-во Том. ун-та, 1991.-С. 82-89.

Громыко М.М. Мир русской деревни.-М.: Молодая гвардия, 1991 .-446 с.

Громыко М.М. Трудовые традиции русских крестьян Сибири.(XVII-первая половина XIX века).- Новосибирск: Наука,1975.-352 с.

Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография.- М.: Наука,1991.-511 с.-Зиновьев В.П. Лесные и рыбные промыслы Причулымья в Х1Х-нач XX века// Земля Асиновская: Сборник научно-популярных статей к 100-летию Асина.-Томск: Изд-во Том. ун-та, 1995.- С. 77-84.

Зиновьев В.П. Озерное рыболовство в Сибири Х1Х-нач. XX века// Хозяйственное освоение Сибири: история, историография, источники.- Томск: Изд-во Том. ун-та, 1991.- Вып. 1.- с. 62-81.

История Сибири.- Л.: Наука, 1968.- Т. 2.

Кулижский С.П. Почвы Асиновского района: свойства, использование и их охранах/Земля Асиновская.- Асино: Изд-во Том. ун-та, 1996.- Т. 2.- С. 23-30.

Материалы для изучения экономического быта государственных крестьян и инородцев Западной Сибири,-СПб.,1892.-Вып 18.- Т.2.-Экономический быт государственных крестьян восточной части Томского округа и северо-западной части мариинского округа Томской губернии.

Минжуренко А.В. Влияние трудовых навыков переселенцев на хозяйственную жизнь старожилов Сибири (историография вопроса)// Земледельческое освоение Сибири в конце XVII-нач. XX века. (Трудовые традиции крестьян.- Новосибирск: Наука, 1985.- С. 71-67.

Никитин Н.И. Освоение Сибири в XVII веке: Книга для учащихся средних и старших классов.- М.: Просвещение, 1990.-144 с.

Островский И.В. Сельскохозяйственные навыки сибирского крестьянства в период империализма// Земледельческое освоение Сибири в конце.XVII- начале XX века. (Трудовые традиции крестьян).-Новосибирск: Наука, 1985,- С. 87-97.

Приль Л.Н. Была честь - да не умел есть// Земля Парабельская: Сборник научно-популярных очерков . К 400-летию Нарыма.-Томск, 1996.- С.190-205

Суриков В.М. Производительные силы сельского хозяйства Западной Сибири по материалам историко-этнографической экспедиции (конец XIX - начало XX века)// Проблемы изучения материальной культуры русского населения Сибири.-М .: Наука 1974.- С. 110-149.

Этнография восточных славян. Очерки традиционной культуры.- . М.: Наука, 198?.- 558 с.

Этнография русского крестьянства Сибири (XVII- сер.' XIX века). -М.:Наука,1981.- 280 с.